β-Ni(OH)2表面Fe原子掺杂量的调节大幅增加其OER活性

描述

研究背景

氢作为重要的化工原料被认为是下一代高能量密度能源。它是一种可再生资源,可以由电催化水解析氢(HER)、析氧(OER)的过程实现大规模制氢。然而OER反应中涉及的多质子耦合电子转移过程使得电催化水解需要较高的过电位才能实现,开发一种高活性的非贵金属OER催化剂是降低过电位实现高效电解水的研究热点也是当前的研究难点。层状双氢氧化物(LDHs)因其在碱性条件下的高OER活性而引起了广泛关注。对比于NiFe-LDHs,Fe掺杂的Ni(OH)2固溶体结构表现出了更可调,更简单,和更高效的特性。

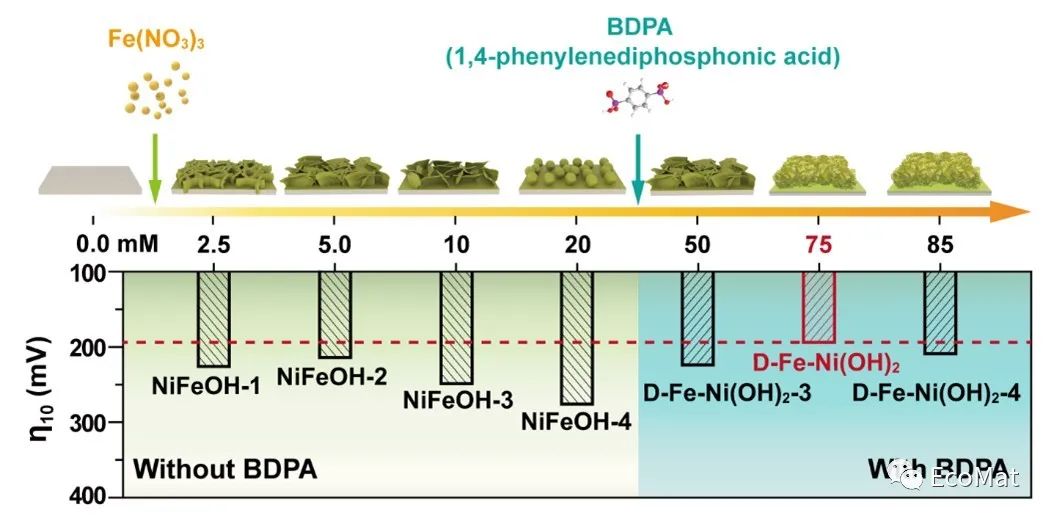

然而,研究表明Fe3+能够促进泡沫镍表面Ni(OH)2的生成,进而形成Fe掺杂的Ni(OH)2。但随着Fe3+浓度的不断升高,Fe3+的强水解作用(Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H+)显著增加了溶液的局部质子浓度,从而导致氢氧化物不稳定并阻碍其形成,最终使材料的催化活性不断下降。因此,对于研究高铁掺杂的Ni(OH)2的最佳催化活性,防止Fe3+诱导的水解至关重要。

成果简介

近期,香港理工大学的Lawrence Yoon Suk Lee教授和黄国贤教授开发了一种一锅法制备高Fe原子掺杂水平(9.9 at.%,D-Fe-Ni(OH)2)的无序-Ni(OH)2纳米片的新策略。通过将1,4-苯二膦酸(BDPA)加入到含有 Fe3+离子的生长溶液中原位生成FexBDPAy前驱体,这一措施不仅降低了Ni2+和Fe3+在泡沫镍表面的反应动力学,也能防止了Fe3+对材料的结构影响,并实现了 D-Fe-Ni(OH)2 中高 Fe原子掺杂。所制备的D-Fe-Ni(OH)2在碱性介质中催化OER反应电流密度为10 mA cm-2时,过电位仅为194 mV。

此外,作者对D-Fe-Ni(OH)2的催化反应机理,以及循环稳定性测试前后的材料性质进行了详细的研究。这项工作为实现高原子掺杂量提供了新策略,为构建高效催化剂提供了新思路。相关成果以“Surface modulated Fe doping of β-Ni(OH)2 nanosheets for highly promoted oxygen evolution electrocatalysis”为题发表在EcoMat期刊上。

审核编辑:刘清

- 相关推荐

- 热点推荐

- 电解水

-

EES:Pt1/(Co, Ni)(OH)2/C实现高效HER2023-01-11 1767

-

AFM:MAX相中的A层自重构大幅提升电催化OER活性2022-12-19 1515

-

双原子Fe-Mo位点超强酸性ORR活性2022-12-07 6124

-

多掺杂调控局域电荷重排提高ORR/OER双功能催化活性2022-11-21 4840

-

中空碳纳米纤维的双面原子级工程策略构筑“Janus”活性位点助力柔性锌-空气电池2022-11-17 2218

-

OER活性的起源和演化2022-11-03 3837

-

一种N掺杂γ-Fe2O3电催化剂2022-08-12 1983

-

Ni(OH)2/活性炭复合材料在超级电容器中的应用2011-02-22 1194

-

NI宣布NI FlexRIO产品线增加新成员2010-03-02 1061

-

镍镉或镍氢电池中NiOOH和Ni(OH)2含量测定2009-11-05 3459

-

球形纳米β- Ni(OH)2的制备及其电化学性能研究2009-04-26 1460

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !