共源共栅放大器工作原理及应用特点

描述

共源共栅放大器用于增强模拟电路的性能。利用共源共栅是一种常见的方法,可用于晶体管和真空管的应用。Roger Wayne Hickman 和 Frederick Vinton Hunt 在 1939 年撰写的一篇文章中使用了tern共源共栅,讨论的是稳压器应用。他们设计了两个三极管的共源共栅,其中第一个三极管采用共阴极设置,下一个三极管采用公共栅极代替五极管。因此,它的名称可以假设为级联三极管的减少,其具有像五极管一样的相关特性。

那么,共源共栅放大器工作原理究竟是怎样的?本文IC先生网将详细的介绍,希望通过阅读本文之后,大家能够对共源共栅放大器大致工作过程有所理解。

什么是共源共栅放大器?

共源共栅放大器包括两级,例如CE(共发射极)级和CB(共基极)级,其中 CE 馈入 CB。当我们与单级放大器进行比较时,其组合可以具有不同的特性,例如高输入/输出隔离、高 i/p 阻抗、高 O/p 阻抗和高带宽。

在当前电路中,可以通过使用两个晶体管(即BJT(BJT)或 FET)来频繁使用该放大器。这里,一个晶体管的工作方式类似于 CE 或公共源极,而其他晶体管的工作方式类似于 CB 或公共栅极。该放大器增强了 I/O 隔离,就像 O/P 到 I/P 之间没有直接耦合一样,从而减少了米勒效应,从而提供高带宽。

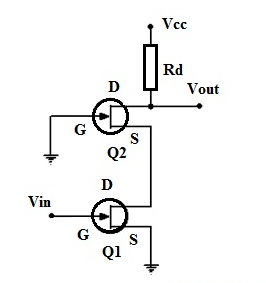

共源共栅放大器电路

使用 FET 的共源共栅放大器电路如下所示。该放大器的输入级是FET和连接到其栅极端子的 Vin(输入电压)的公共源。该放大器的输出级是 FET 的共栅极,其输入相位非常高。O/P 级的漏极电阻为 Rd,Vout(输出电压)可从次级晶体管的漏极端子获取。

由于Q2晶体管的栅极接地,因此晶体管的源极电压和漏极电压几乎保持稳定。这意味着较高的 Q2 晶体管为较低的 Q1 晶体管提供较低的 i/p 电阻。这会降低较低晶体管的增益,从而米勒效应也会降低。所以带宽将会增加。

下部晶体管的增益降低不会影响总增益,因为上部晶体管会补偿它。上晶体管不会受到米勒效应的影响,因为漏极到源极漂移电容的充电和放电可以通过漏极电阻进行。频率响应以及负载仅对高频产生影响。

在该电路中,可以实现输出与输入的隔离。下部晶体管在源极和漏极端子处包括近似稳定的电压,而上部晶体管在其两个端子处包括近似稳定的电压。基本上没有从 o/p 到 i/p 的反馈。因此,两个端子使用稳定电压的中间连接来很好地隔离。

优点和缺点

共源共栅放大器优点包括以下内容:

该放大器提供高带宽、增益、转换速率、稳定性以及输入阻抗。对于双晶体管电路,零件数量极少。

共源共栅放大器缺点包括以下内容:

该放大器需要两个具有高压电源的晶体管。对于双晶体管共源共栅,两个晶体管应在处理过程中通过足够的 VDS 进行偏置,从而对电源电压产生较小的限制。

因此,这就是共源共栅放大器理论。这些放大器有两种类型,例如折叠共源共栅放大器和 bimos 共源共栅放大器。这里有一个问题要问你,共源共栅放大器的频率响应?

审核编辑 黄宇

-

共源共栅放大器的特点是什么2024-09-27 2169

-

共源共栅放大器电路图分享2024-02-19 8277

-

为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的?2023-09-20 3137

-

单级,共源共栅和调节型共源共栅型放大器的优缺点是什么?2023-09-18 4969

-

折叠共源共栅运算放大器的设计2022-07-08 1199

-

怎么实现共源共栅CMOS功率放大器的设计?2021-06-18 2545

-

共源共栅跨导运算放大器的设计2017-03-05 800

-

增益增强共源共栅放大器的设计2011-06-29 12389

-

折叠共源共栅运算放大器原理及设计2010-03-12 12889

-

80MHz共源共栅放大器电路图2009-04-08 2056

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !