浅析ANC耳机系列之通透模式

描述

本文将聚焦于近年来在ANC耳机上日趋重要,但消费者对其原理几乎一无所知的一项功能——声透传。

声透传(Transparency/Hear-through),在Sony系ANC耳机上被称为环境声模式,在Apple系ANC耳机上被称为通透模式。在现实生活中,无须摘下耳机,切换ANC模式至通透模式,即可聆听对方说话(虽然这样不太礼貌);或在通勤时,也可注意包括汽笛声、行车声在内的重要环境声,保障人身安全。

随着Apple AirPods Pro引爆TWS耳机市场,声透传功能以其便利性、应用场景广泛性,逐渐受到消费者认可,以致其他厂商在研发ANC耳机时,也不得不加入此项功能。但相较于Apple系的ANC耳机,其他厂商的通透模式在主观听感上总是不太真实。虽然业界的主动降噪设计已日趋成熟,但声透传设计仍有进步的空间,是众多厂商在下一阶段需要追赶Apple的技术重点。

**一、透传原理 **

声透传,以布设于耳机外的传声器(可复用前馈降噪所用传声器)拾取环境声,滤波后由耳机扬声器播放,此部分称为电子重放声,与耳机壳体被动防护未隔绝的环境声(不妨简称为被动传声)叠加,最终在人耳鼓膜处形成伪环境声。

有源噪声控制所用滤波器称为控制器,均衡所用滤波器称为均衡器,因此,透传所用滤波器不妨称之为透传器。

在学术上,单麦透传技术早已成熟。在研究早期,它多被称为虚拟现实音频(Augmented Reality Audio, ARA)[1]技术,因此透传器也被称为虚拟现实音频混合器(ARA mixer)或现场均衡器(Live equalizer, LiveEQ)[2]。

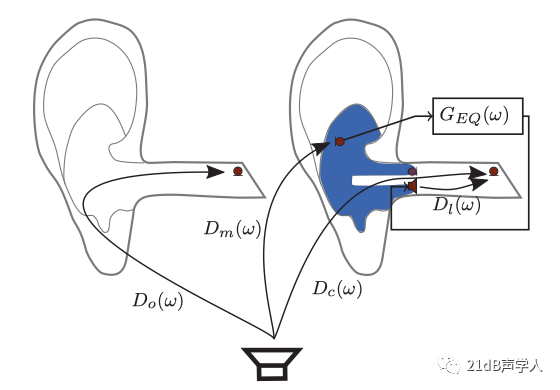

图1 单麦透传原理图(图引自2018, Florian Denk [3])

声透传的设计重点在于求解具备优异透传性能的透传器参数,度量指标是伪环境声和真环境声在某种准则下误差最小。由于人耳对相位不敏感,且由于佩戴差异(不同佩戴者耳道、耳廓存在不同,同一佩戴者多次佩戴也可能不同),上式中等式右边的若干传函也难免呈现出差异,在高频尤甚,因此拟合通常仅考虑2kHz以下的响应。

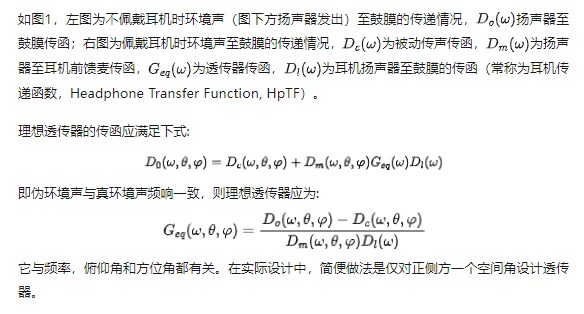

值得一提的是,中高频的电子重放声相比于低频的被动传声信号存在相关性,且有延迟。而当两信号相似,且有固定延迟,且声压级相差不大时,会形成梳状滤波效应如图2,带来可听的音色差异。

图2 梳状滤波效应(图引自Karolina Prawda [4])

因此透传路径总延迟(由抗混叠、重构滤波、AD/DA转换、电子透传器引入)必须被控制在一定量级以下,否则将在听感上带来可听的音色差异。且由于佩戴者判断方向性,须使用到低频声的双耳能量差(ILD)和时延差(ITD)。因此若时延没处理好,以及双耳声重放增益不一致,也会破坏原有的空间线索,影响佩戴者的空间感知能力。

**二、透传对比 **

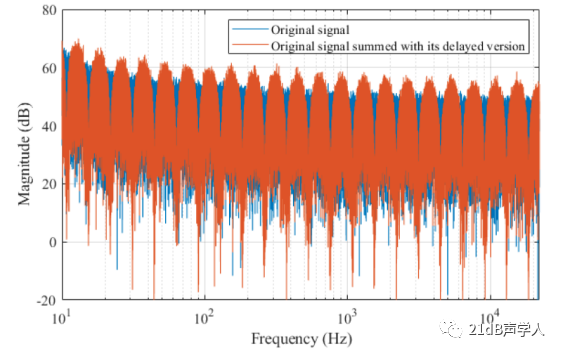

本文选取了Apple的AirPods Pro,AirPods Max以及Sony的WH1000XM3三只耳机来研究通透模式,实验在普通房间进行。噪声扬声器播放粉噪,与人工头相隔1m左右。曲线为三次测量均值,并使用Matlab的smoothSpectrum函数进行了两个倍频程的曲线平滑。

图表 1 单重透传

上图中:黑色实线为噪声源扬声器播放粉噪时,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱;黑色点划线展示了Apple AirPods Pro,Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3通透模式下,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱。

上图右子图中,红线、蓝线点划线、绿色虚线分别为Apple AirPods Pro,Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3通透模式营造的伪环境声,相比于真环境声的传输误差。由图可见,在2kHz以下,苹果的主动耳塞和主动耳罩传输误差基本小于3dB,性能十分优异,但索尼存在较大误差,实际佩戴感也不太真实。

**三、双重透传 **

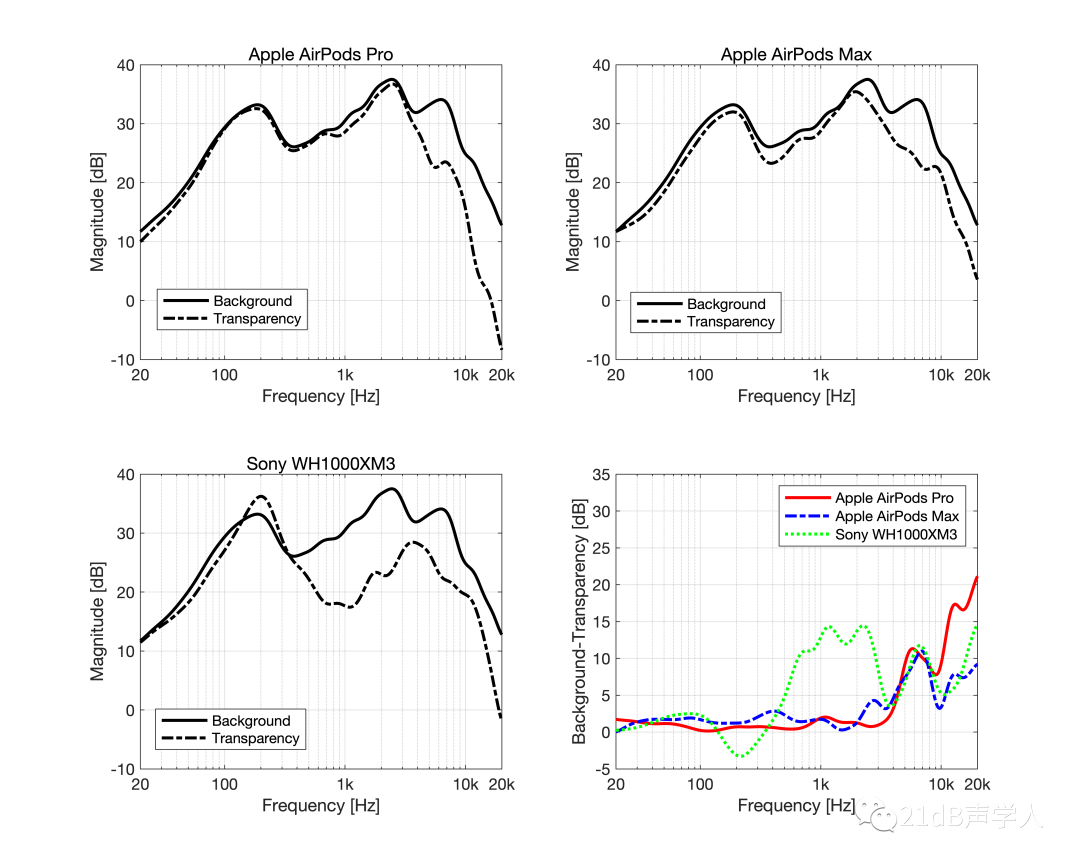

当你同时拥有了AirPods Pro和AirPods Max之后,你可以用它干各种奇怪而有趣的事情,比如同时佩戴形成所谓的AirPods Pro Max,原先耳塞或耳罩的单重透传也就变成了双重透传。

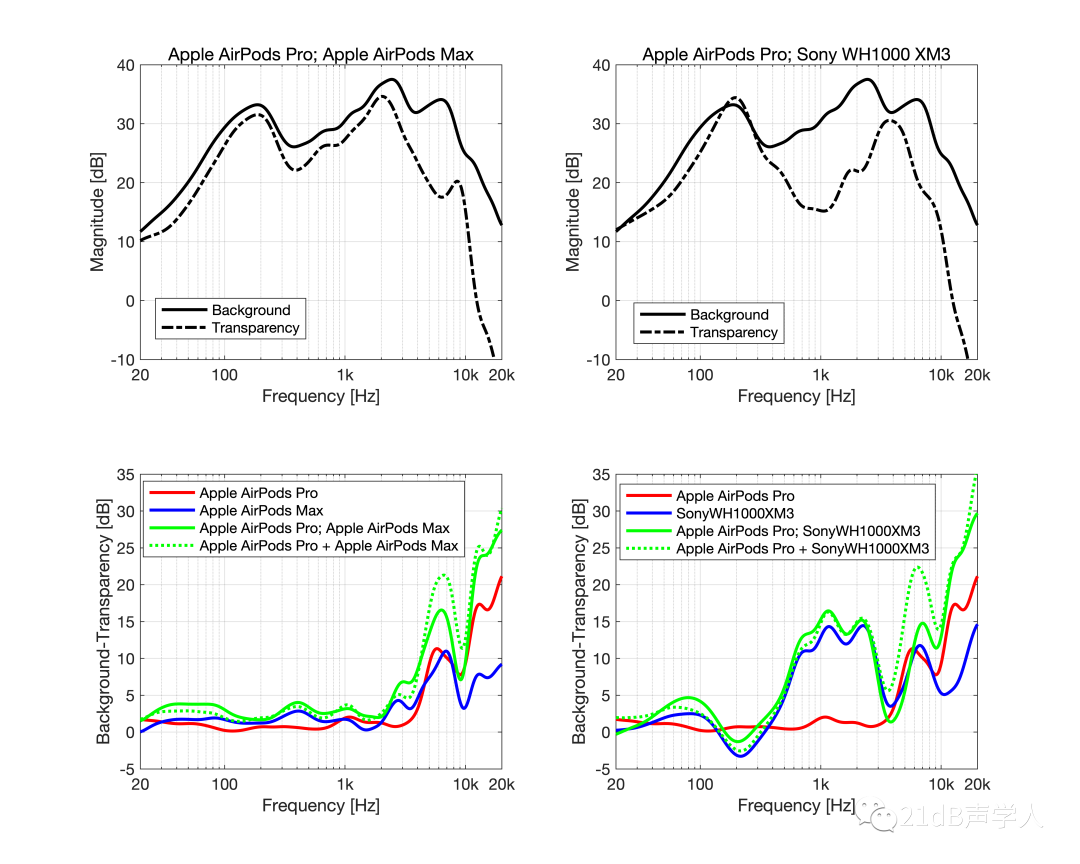

图表 2 双重透传

上图中上部两子图中:黑色实线为噪声源扬声器播放粉噪时,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱;黑色点划线展示了耳塞为Apple AirPods Pro,耳罩分别为Apple AirPods Max和Sony WH1000XM3时,耳罩和耳塞都开启通透模式下,人工头鼓膜处的传声器拾取信号的功率谱。

上图中下部两子图中:红线为Apple AirPods Pro通透模式传输误差;蓝线为Apple AirPods Max或Sony WH1000XM3通透模式的传输误差;绿线为双重透传时的传输误差(封号代表同时佩戴);绿色虚线为单重透传的传输误差的叠加(加号代表叠加,虚线代表并非真实测得)。

由图可见,在3kHz以下的频段,双重透传的传输误差基本是单重透传传输误差的叠加。但在其上的高频,呈现出较大差异。分析原因如下:

耳罩透传器原本设计的传输末端在鼓膜,双重透传时其实只传到了耳塞的前馈传声器处,便由耳塞接过透传的“接力棒”,继续向耳道内传输。对耳罩而言,耳罩的扬声器至耳道口和至鼓膜的传函,在3kHz以下应无较大分别,在3kHz以上则由于高频声在耳道传递过程中发生较大变化,最终呈现出较大差别,致使双重透传不再是单重透传传输误差的叠加。

**四、多麦透传 **

AirPods Max左耳罩有三处开孔,共有四枚传声器,左前开孔较大,有两枚传声器。右耳罩有三处开孔,共有三枚传声器。佩戴并调至通透模式,手指划过各个孔位,可听到摩擦音。这说明至少有六枚传声器被用于透传模式。若推测左右用于透传模式的传声器数量相同,则单侧有三枚传声器被用于透传模式。

学术上理论推导最优透传公式,是针对单麦透传的,那多麦最优透传是什么呢?我的猜想是,在指向性较强的声场景下,多麦是否可以做DOA估计,然后选择该方向角度下,预先设计好的最优透传器,以求该方向的声音最清晰地透入进来?但此方案在研发之初就需要探明:

(1)从客观谱误差、主观听感两方面入手,评估多方向角度透传,相比于单角度透传,是否具有性能提升。如无提升或不足以感知,则预研意义不大。若有明显提升,随空间网格选点数上升,感知性能存在边界。边界之外再增加网格选点数量,则存在边际效应递减现象。因此,要在网格选点数和性能感知之间做权衡。

(2)如何做依赖于装置(device-specific)的多麦DOA估计,其估计精度、响应时间、追踪速度、鲁棒性,是否满足实际落地应用时的各项指标要求。

(3)空间网格点选取位置及数量(人类对水平正前方定位精度最高,对两侧定位精度较低,因此合适空间网格选点可能并不是均匀分布的)。

此外,我曾佩戴着Apple AirPods Max并调至通透模式骑车,基本听不到风噪声,表现比Sony WH1000XM3要好。推测多麦方案对于消除风噪也有增益。

审核编辑:刘清

-

降噪(ANC)蓝牙耳机方案开发应用2019-01-31 6742

-

耳机降噪技术-ANC、ENC、DSP、CVC2019-09-06 12810

-

主动降噪(ANC)技术不单单适用于TWS耳机2020-06-28 4280

-

耳机降噪为什么选用艾迈斯半导体?2020-11-23 2974

-

ENC+ANC TWS耳机核心技术包括哪些?2021-07-12 3354

-

浅析QCY蓝牙耳机恢复双耳模式2021-09-15 6028

-

浅析STM32之printf重定向2021-12-02 983

-

哪个牌子的蓝牙耳机音质最好?重低音效果好的蓝牙耳机2021-12-23 12169

-

最详细的-ANC主动降噪耳机测试方案2023-05-17 9964

-

ANC降噪耳机,给你想“静静”的机会2019-01-09 914

-

魅族正式发布首款ANC真无线耳机2021-01-11 2452

-

学技术 | 耳机 ANC 简介——你了解你的降噪耳机吗2022-12-09 48238

-

Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手12023-04-17 1728

-

Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手22023-04-25 2014

-

Adaptive leakthrough ANC自适应通透ANC调试快速上手32023-05-23 2139

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !