聚合物微针的制备及其在生物医学领域的应用进展

描述

透皮给药是一种通过皮肤吸收药物的给药方法,该方法可以通过进入人体血液循环进行全身给药,也可以用于局部给药。这种给药方式为患者提供了多种优势,如能够自我给药,避免药物被消化酶降解,避免肝脏的首过效应,消除皮下注射引起的疼痛等,从而大大提高患者的依从性和治疗效果。然而,由于皮肤屏障角质层的存在,只有少量分子量小于500 Da的亲脂性药物分子能被皮肤吸收,吸收效率低至1%。为了解决这一问题,研究人员已经采用了许多方法来增加药物的渗透性和提高透皮给药效率,包括渗透增强剂、电泳、电穿孔、超声辅助技术和纳米颗粒的使用。在这些方法中,微针由于其独特的非侵入性、可自我给药、无痛和高药物运输效率的特性而引起了广泛关注。

微针的概念最早于1952年提出,长度一般在150 μm ~ 1000 μm之间,可以穿过皮肤屏障,但直到1998年,乔治亚理工学院Prausnitz教授的研究小组通过等离子体蚀刻和微加工技术制造了微针,使皮肤穿透率提高了4个量级,微针才开始被用于经皮给药。另一个有意义的转折点是McAllister使用实心微针和空心微针经皮递送胰岛素和白蛋白,证明了微针在皮肤中递送生物大分子的可能性。目前,微针已被广泛用于多种药物的透皮给药,一些载药微针甚至已进入了临床试验。现已报道有多种材料可用于制备微针,如金属微针、陶瓷微针等,其中,聚合物微针由于其良好的生物相容性和生物可降解性而受到广大研究者的关注和研究。

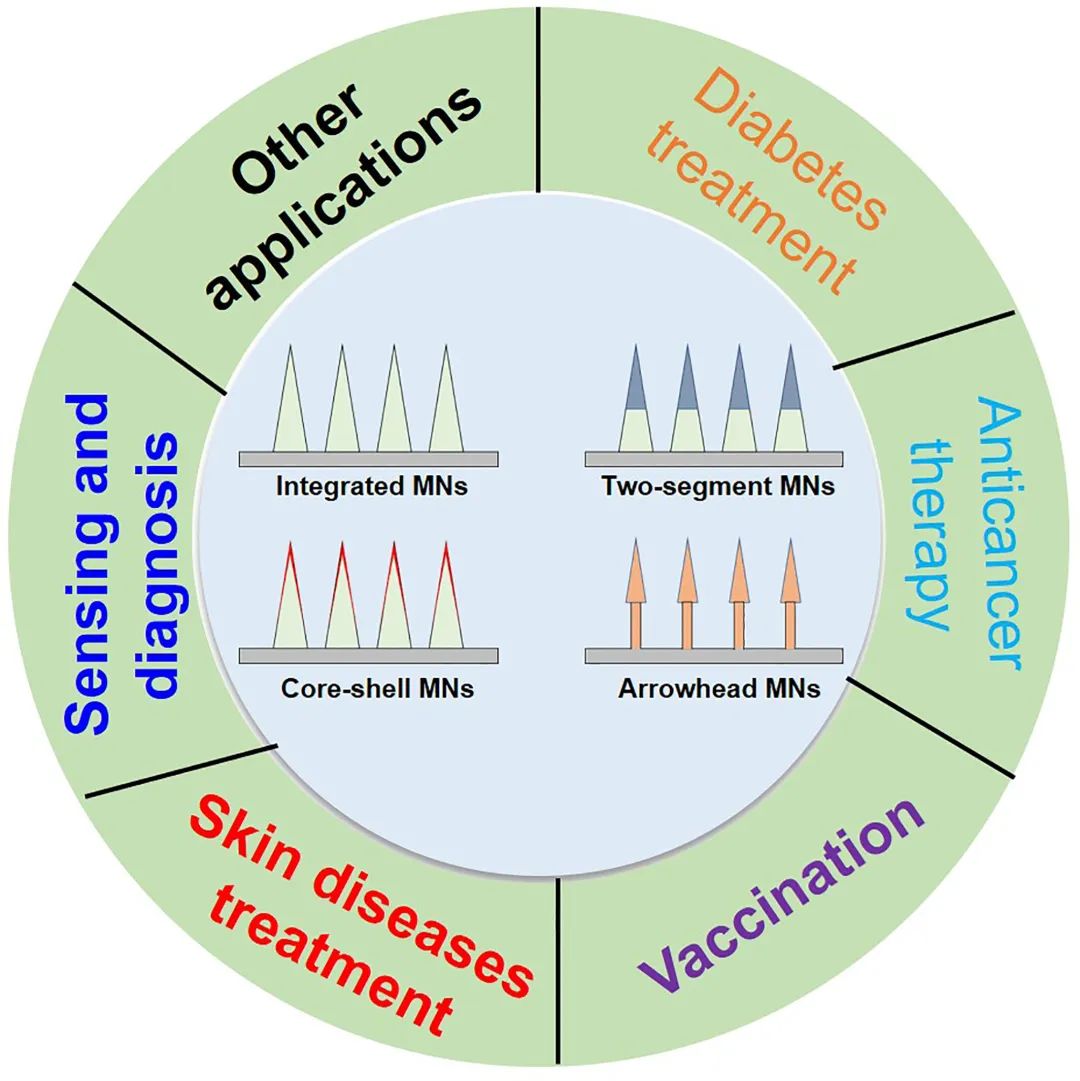

基于此,武汉大学药学院黎威教授团队在BMEMat期刊上发表了题为“The progress of fabrication designs of polymeric microneedles and related biomedical applications”的综述文章。在该综述中,作者系统总结了已被报道用于制备微针的各种聚合物材料,并且讨论了它们的物理化学性质、优缺点及其制备的不同形状的微针。根据微针的不同形态,作者将聚合物微针分为一体式微针、两段式微针、壳核微针和箭头微针,并且举例说明了不同形态微针发挥的功能作用和它们相应的生物医学应用,包括癌症治疗、疫苗接种、胰岛素递送、各种皮肤病治疗、长效避孕以及生物传感检测等多个方向。

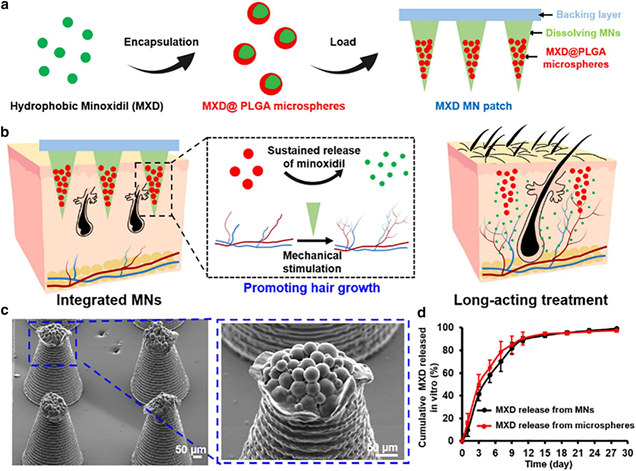

一体式微针通过缓释米诺地尔用于雄激素性脱发的长效治疗:(a)一体式微针的制备流程;(b)微针用于脱发长效治疗的作用机制;(c)载有缓释微球的微针截面图;(d)微针的体外药物释放

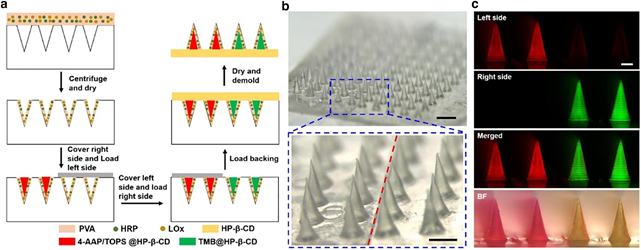

用于皮下检测生物标记物的双边核壳结构微针:(a)双边核壳结构微针的制备工艺;(b)微针的白光图;(c)载有不同荧光颜料的双边微针荧光图 总体而言,聚合物微针因其易于制备、良好的生物相容性和令人满意的生物降解性等特点,成为最受研究者们欢迎的微针类型之一。为了实现不同的药物释放动力学,聚合物微针已被开发出四种特殊设计,包括一体式微针、两段式微针、核-壳或多层微针和箭头微针,这些微针在生物医学应用领域具有非常大的潜力。但是,微针在疾病治疗中的应用研究刚刚起步,其实际应用以及临床转化需要进一步深入研究,主要包括以下几个方面的问题:(1)首先,由于微针的结构小,体积有限,目前的微针设计不能包封大剂量的药物,一般每个微针贴片装载的药物少于1 mg。无论是通过提高微针的高度,还是增加每个贴片的针体数量,增加聚合物微针的载药量是非常必要的;(2)新技术的发展或制造工艺的优化对于易受环境影响的有效载荷(如蛋白质、RNA或DNA药物)的稳定性至关重要;(3)扩大聚合物微针的生产规模对微针的未来发展也很重要,因此微针的设计不能过于复杂。 目前,微针用于长效避孕的应用已经进入临床前研究,微针的迅速发展及与新的生物技术的交叉融合,必将推动聚合物微针的快速发展。在不久的未来,聚合物微针很可能会成为传统透皮给药的替代方式,在疫苗递送、脱发治疗、胰岛素递送和生物传感检测等多个领域发挥重要作用,因此,加大聚合物微针的深入研究和加速临床转化将会产生重要的社会价值和经济效益。

审核编辑:刘清

- 相关推荐

- 热点推荐

- 生物传感

-

仪器技术在生物医学的前沿应用2009-10-15 4681

-

聚合物锂电池的生产2013-05-10 3917

-

新型生物传感器在生物医学工程中的应用2009-06-27 1091

-

聚合物在生物传感器中的应用研究进展2009-07-17 486

-

生物医学电子学在生物医学工程中的应用?2009-04-22 3651

-

表面等离子共振技术在生物医学中的应用2011-02-11 818

-

MEMS微针阵列及其在生物医学上的应用2013-02-02 5383

-

微流控芯片技术详解_微流控技术在生物医学上的应用2018-05-28 47772

-

微软团队发布生物医学领域NLP基准2020-10-22 2816

-

偏振光学在生物医学中的应用2022-11-07 3507

-

生物医学超分辨显微成像技术领域取得突破性进展2023-06-21 1097

-

功率放大器在生物医学领域测试研究中的应用2023-10-20 1168

-

数字微流控技术在生物医学领域的应用研究进展2023-11-09 1829

-

前置微小信号放大器在生物医学中有哪些应用2023-11-24 1196

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !