一种模拟皮肤触觉的柔性仿生光纤触觉传感器

MEMS/传感技术

描述

撰稿 | 北京航空航天大学 博士生 尚策 (论文第一作者) 01 导读 人类皮肤是一个由多种感觉受体构成的复杂感觉网络,可以准确地感知和区分各种热刺激和机械刺激。仿生触觉传感器能够模拟人类皮肤的感觉功能,对于皮肤修复、辅助机器人和健康监测等领域具有重要意义。

近日,北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院郭晶晶、付博副教授课题组在ACS Applied Materials & Interface期刊上发表了题为“Soft Biomimetic Fiber-Optic Tactile Sensors Capable of Discriminating Temperature and Pressure”的研究性论文,北京航空航天大学付博副教授和博士生尚策为论文的共同第一作者,郭晶晶副教授为论文的通讯作者。

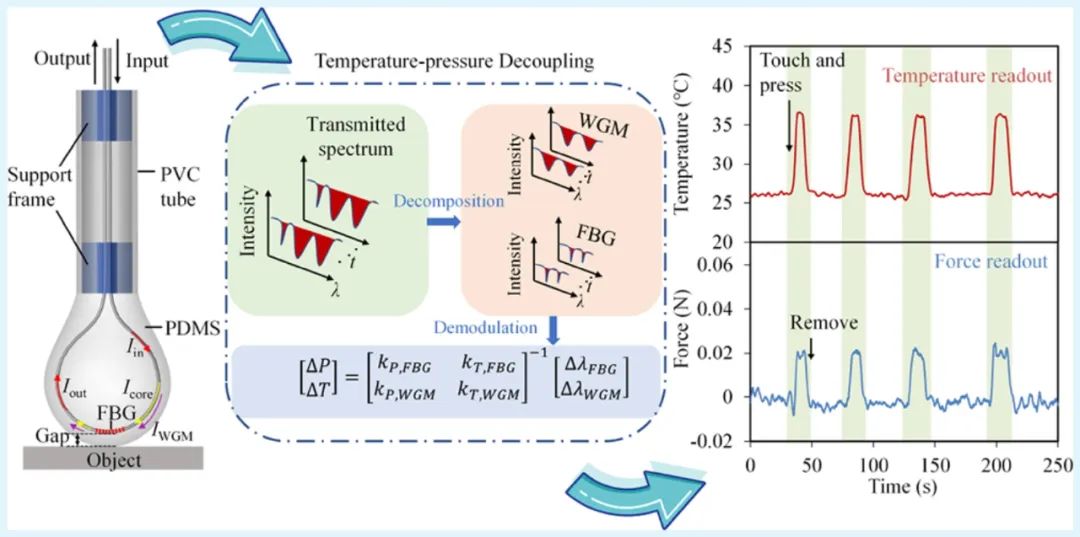

该论文提出了一种模拟皮肤触觉的柔性仿生光纤触觉传感器,能够同时检测和区分温度和压力。传感器采用弯曲光纤布拉格光栅(Fiber Bragg Grating,FBG)为敏感元件,结合液滴状的弹性体材料对FBG进行包裹封装。利用FBG和弯曲光纤激发的回音壁模式(Whispering Gallery Modes,WGMs)对温度和压力的不同敏感性,实现了对压力和温度的完全解耦。为进一步简化信号解调系统,还设计了一种单腔双光梳光纤激光器作为传感光源,通过单个光电探测器实现快速的光谱采样。该传感器不仅具有高灵敏度、高稳定性和低成本等优点,还能通过触摸实时感知接触压力、温度和硬度,这对于软组织触诊和仿生机器人感知有着重要的应用价值。

图1 光纤触觉传感器工作示意图。

图源: ACS Applied Materials & Interface(2023)

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12712(Toc)

02 研究背景

触觉感知是人类与外界环境进行协调交互的重要功能,它可以帮助人类感知和识别物体的不同物理属性。柔性触觉传感器可以模拟人体皮肤的感觉功能,在智能机器人、医疗监测、人机交互等领域具有重要的应用潜力。在过去的十年中,研究人员开发了一系列能够感知温度、压力、振动等热刺激和机械刺激的电子触觉传感器。然而,大多数柔性触觉传感器是基于功能性的导电材料,将外部刺激转换为电阻、电容或电流等电信号,存在感知信息单一、信号串扰等问题,难以识别多种刺激信号。有些研究者试图将多个传感单元集成到一个混合感觉系统中,以实现对不同触觉刺激的有效检测和区分。但是,这些方法需要异质集成不同的传感材料,以及复杂的布线来连接各个组件,增加了工艺复杂性和制造成本。因此,如何在单个传感器设计中同时实现对热刺激和机械刺激的检测和识别仍面临挑战。

光纤传感器是实现多参量触觉感知极具潜力的技术之一,将外部刺激转换为传输光信号的物理特性变化,具有高灵敏度、小尺寸、不受电磁干扰和固有电隔离等优势。利用光纤光栅、干涉仪、微纳光纤等结构,研究人员已经开发出了各种类型的光纤触觉传感器。然而,由于光纤的热光效应和弹光效应,这些传感器往往存在温度和压力的交叉敏感问题。此外,高硬度、刚性的光纤材料也限制了传感器与软生物系统的机械匹配性,影响了其在生物医学领域的应用。

03 创新研究 3.1 基本理论和方法

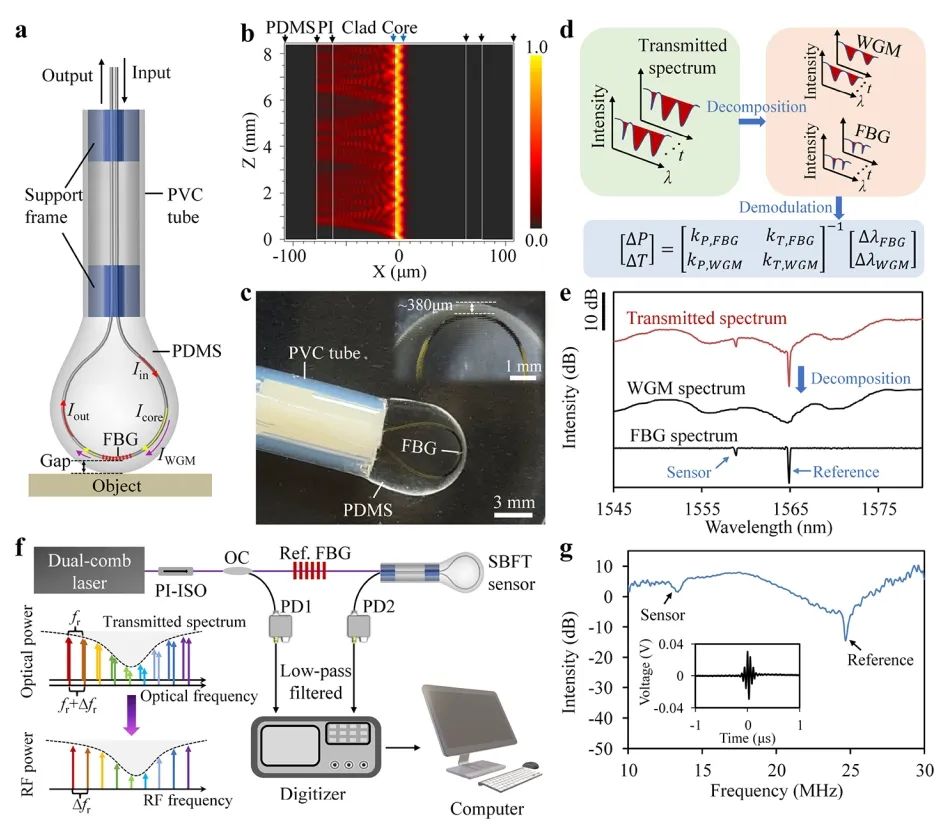

该工作提出了一种柔性仿生光纤触觉传感器,能够同时感知并区分温度和压力刺激(图2)。传感器采用弯曲FBG为敏感元件,利用FBG和弯曲光纤激发的WGMs对温度和压力的敏感性差异,成功实现了温度和压力的完全解耦。为赋予传感器机械柔韧性和可变形性,采用聚二甲基硅氧烷(Polydimethylsiloxane,PDMS)对弯曲FBG进行封装包裹。同时,PDMS的高热光学系数和低弹性模量,可显著增强传感器对温度和压力的敏感性。该传感器在透射谱中表现出两种谐振模式,分别对应于传感FBG和沿弯曲光纤激发的WGMs。为实现对传感器的光谱解调,该工作设计并构建了一种基于碳纳米管(Carbon Nanotubes,CNTs)锁模的偏振复用型单腔双光梳激光器。由于单腔双光梳激光器输出两列锁模脉冲经历相同的环境,可以有效的抑制共模噪声对传感信号的影响,因此不需要复杂的频率锁定系统来保证两个频率梳之间的相干性,降低成本的同时,极大的简化了双光梳系统的结构。利用该偏振复用型单腔双光梳激光器作为光源,将光信号从光频信号转换到射频信号,以紧凑的结构实现了对传感器光谱的快速、高分辨测量。

图2 光纤触觉传感器及其传感解调原理。

图源: ACS Applied Materials & Interface(2023) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12712(Fig. 1)

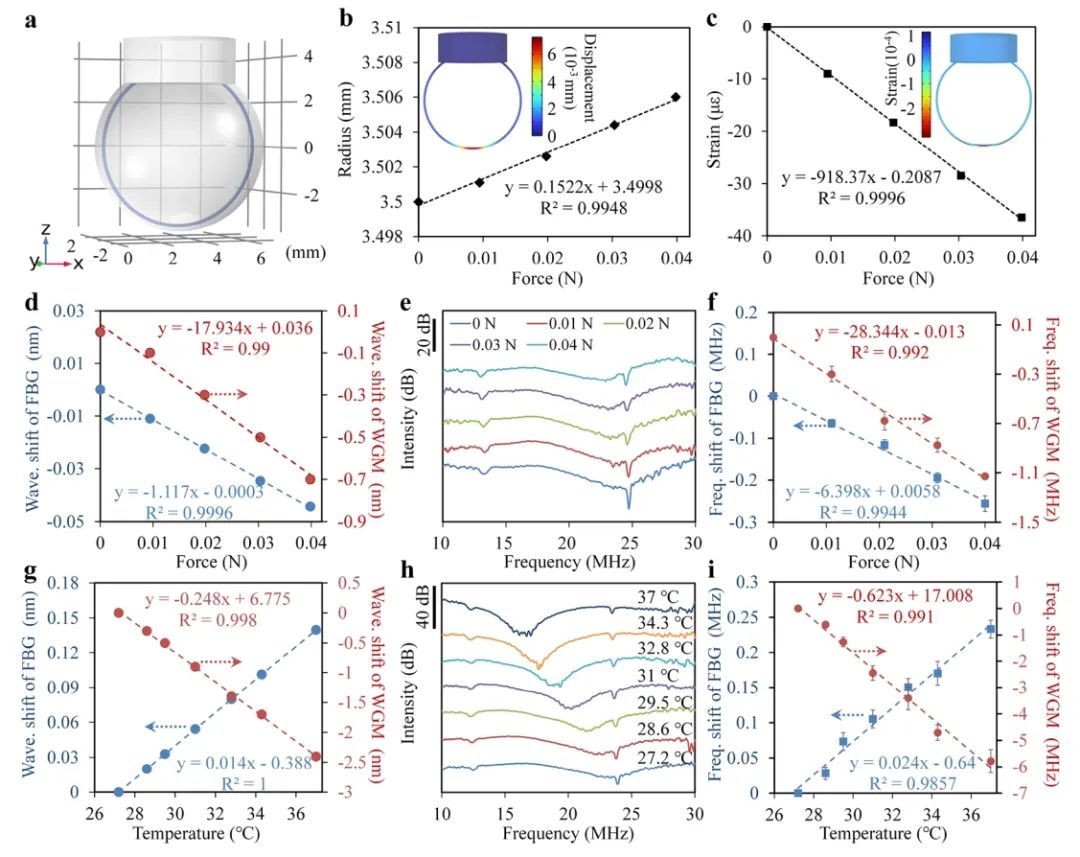

采用有限元建模(FEM)方法以及光束传播法(Beam PROP)对光纤触觉传感原理进行了理论数值分析,研究了传感器在不同的压力和温度作用下的响应机理。具体的,当传感器受到外力作用时会引起弹性体形变,使得FBG的弯曲半径和轴向应变发生变化,从而导致FBG和WGMs的特征波长漂移。此外,由于材料的热光效应和热膨胀效应,FBG和WGMs的谐振峰均呈现出温度依赖性。有趣的是,相比于FBG,随着温度的升高,WGMs谐振峰朝着相反的方向移动。这种现象是由于WGMs沿着光纤PI涂层-PDMS界面传播,而PI涂层和PDMS都具有较大的负热光系数。数值分析结果表明,传感器对压力和温度具有线性的响应特性,且FBG和WGMs表现出不同的压力、温度灵敏系数。进一步,基于双光梳光谱检测系统,实验测试了传感器在不同温度和压力下的响应特性。根据波长漂移量与温度、压力之间的关系,构建了传感器的温度压力灵敏度矩阵。传感器对温度和压力均具有良好的线性度和重复性,与数值仿真结果基本吻合(图3)。

图3 基于双光梳光谱解调的压力、温度传感特性。

图源: ACS Applied Materials & Interface(2023) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12712(Fig. 2)

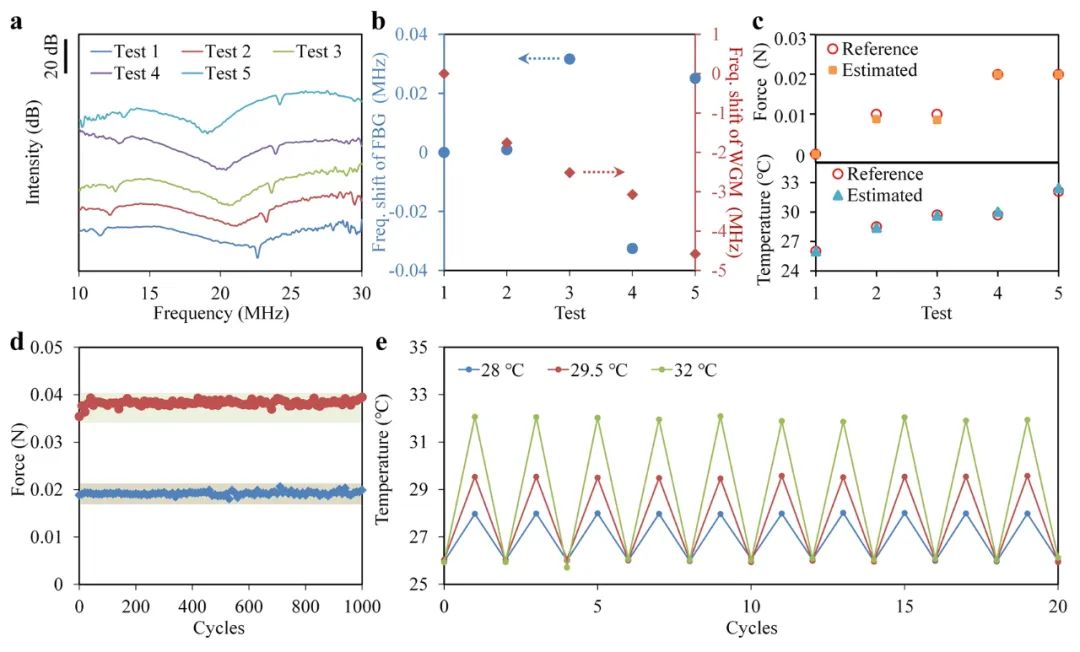

利用灵敏度函数矩阵对传感器的温度、压力响应信号进行解耦验证,如图4所示。根据FBG和WGMs的波长漂移量解耦得到温度和压力的估计值。实验结果表明,估计值和参考值之间具有高度的一致性,均方根误差(RMSE)为0.8 mN和0.2℃,使得传感能够以较低的相对误差(<5%)识别压力和温度刺激,验证了解耦方法的可行性。此外,该论文还对传感器进行了压力和温度的稳定性和抗疲劳测试。结果显示,在连续多次测试下,传感器没有出现明显的性能下降,表现出良好的稳定性和重复性。

图4 压力和温度双参量解耦的可行性验证。

图源: ACS Applied Materials & Interface(2023) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12712(Fig. 3)

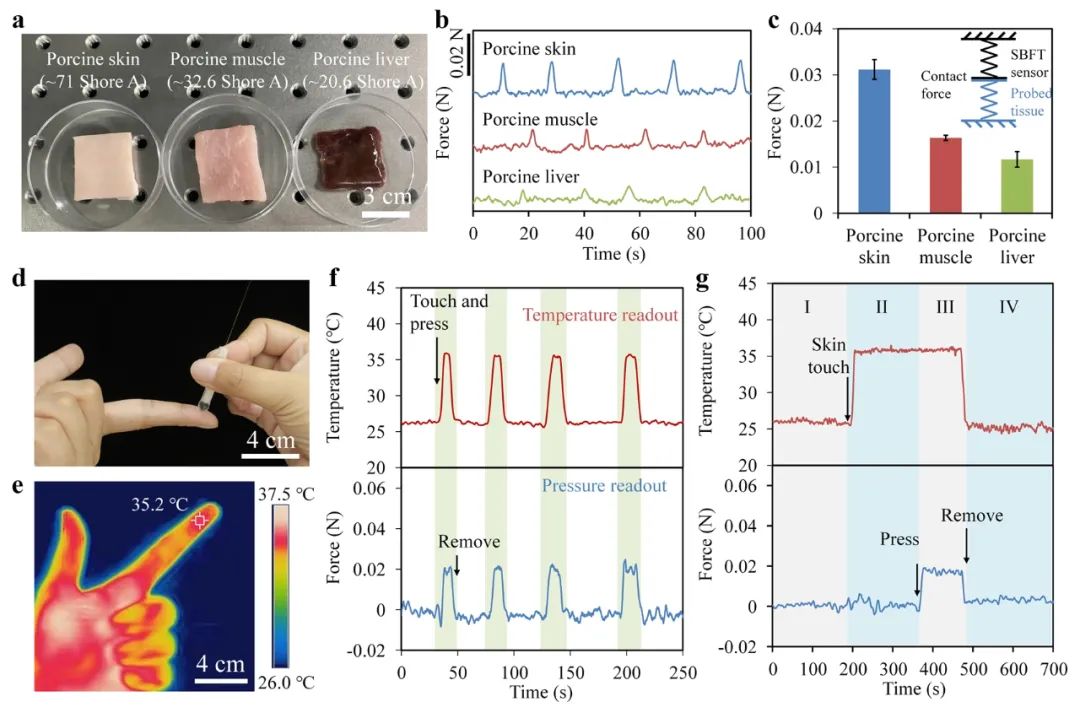

03 创新研究 该论文提出了一种新型柔性光纤触觉传感器,能够同时感知和区分温度和压力刺激。传感器由PDMS封装的弯曲FBG构成,结合单腔双光梳光纤激光器,以紧凑的结构实现了对传感器光谱的快速、高分辨测量。该传感器对温度和压力均具有良好的线性度和重复性,灵敏度系数分别为−0.324 nm/℃和−14.737 nm/N。此外,该传感器能够以0.2 ℃和0.8 mN的精度区分温度和压力刺激,实现精确的触觉感知应用。进一步,论文还展示了传感器在软组织触诊中,实时感知压力、温度和硬度的能力,如图5所示。该传感方案结构简单、成本低,为实现多参量触觉感知提供了一种新型的光学策略,在仿生机器人、智能假肢和人机交互等领域具有潜在的应用前景。

图5 传感器的应用展示。

图源: ACS Applied Materials & Interface(2023) https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c12712(Fig. 4)

05 作者简介 尚策(论文共同第一作者)博士研究生

尚策,2015年和2018年于河北师范大学物理学院获得学士学位和硕士学位,现于北京航空航天大学攻读博士学位,研究方向为新型柔性光学传感器及其应用。迄今为止,在Applied Physics Reviews, ACS Applied Materials & Interfaces, Advanced Materials Technologies等期刊发表SCI论文13篇,其中第一作者论文6篇。申请发明专利11项,已授权10项。 付博(论文共同第一作者)副教授

付博,北京航空航天大学副教授,北京航空航天大学“医工百人”,北航青年拔尖人才,博士生导师。2015年于清华大学精密仪器系获博士学位,博士毕业后,于英国剑桥大学从事博士后研究,2018年入职北京航空航天大学。所获荣誉包括中国仪器仪表学会科技进步二等奖,清华大学“优秀博士学位论文”、“学术新秀”,“NSK机械工学优秀论文”,北京市优秀本科毕业设计指导教师等。现任全国光电测量标准化技术委员会委员,中国激光杂志社编委会委员,国家自然科学基金委、国家公派访问学者/留学基金委、教育部学位中心评审专家,清华校友导师,IEEE Senior Member,“Nanomaterials”客座主编,多次国际会议特邀报告,并担任分会主席。发表Advanced Functional Materials(卷首封面)、Small(封底,ESI高被引论文)、Advanced Optical Materials(内封面)、Laser & Photonics Review(封底)、Applied Physics Reviews等论文80余篇,申请发明专利20余项。 郭晶晶(论文通讯作者)副教授

郭晶晶,北京航空航天大学副教授,博士毕业于清华大学精仪系,2015-2016年获国家留学基金委资助赴哈佛大学医学院联合培养。主要从事柔性光子材料与器件基础科学及应用领域研究,曾获全国光学工程学科优秀博士学位论文奖、金国藩青年学子奖、王大珩光学奖、清华大学优秀博士后,入选人社部第三批“博士后创新人才支持计划”、“北航青年拔尖人才支持计划”,主持国家自然科学基金面上、青年项目及企业委托等课题。迄今为止,以(共)第一/通讯作者在Advanced Materials、Science Advances、Advanced Functional Materials、Optica等重要期刊发表论文近30篇,研究成果曾被MIT News,Optics & Photonics News, Laser Focus World等权威学术媒体15次突出报道。担任《光学学报》、View青年编委、Applied Science 客座编辑、IEEE senior Member、中国人工智能学会青工委委员。

审核编辑:黄飞

-

“电子皮肤”,人形机器人的柔性触觉传感器2025-04-07 4920

-

仿生触觉传感器:触碰未来的科技奇迹2025-03-05 1126

-

中山大学:在柔性触觉传感电子皮肤研究进展2025-02-12 1794

-

号称电子皮肤的触觉传感器2023-06-29 1505

-

厦门大学:给机器人穿上灵敏“皮肤”!柔性触觉传感器研究有了重要进展2022-11-17 2317

-

厦门大学:在柔性触觉传感器领域取得重要进展2022-11-09 1622

-

触手可知—人工传感器模拟人体触觉2020-12-26 1233

-

多相机光学触觉传感器可用于开发柔软的机器人皮肤2019-11-22 1550

-

浅析模拟触觉传感器原理及应用2018-08-02 9167

-

一种柔性触觉传感阵列力觉标定2018-01-19 903

-

[分享][下载]美国PPS触觉传感器有限公司2009-12-16 4110

-

光纤智能皮肤触觉传感器的实验研究2009-07-08 571

-

光纤式触觉传感器及其性能研究2009-06-18 632

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !