如何利用缓存让CPU更有效率地执行代码?

电子说

描述

数组遍历方式

我们先来看一个很经典的例子(例子是C语言写的,其他语言实现也都是差不多的):

#include < stdio.h >

#include < stdlib.h >

#include < time.h >

int main()

{

clock_t begin, end;

double cost;

begin = clock();

int count = 10000;

int* array = (int*)malloc(sizeof(int) * count * count);//2维数组

//代码1 按行遍历

//for (int i = 0;i < count;i++) {

// for (int j = 0; j < count; j++) {

// array[i * count + j] = 0;

// }

//}

//代码2 按列遍历

for (int i = 0;i < count;i++) {

for (int j = 0; j < count; j++) {

array[j * count + i] = 0;

}

}

end = clock();

cost = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;

printf("constant CLOCKS_PER_SEC is: %ld, time cost is: %lf", CLOCKS_PER_SEC, cost);

return 0;

}

运行结果:

#代码1

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.126000

#代码2

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.301000

CLOCKS_PER_SEC=1000,表示当前电脑1秒是被分成了1000个时间片,也就是说时间测量最小单位为1ms

所以上述代码1,在笔者的电脑运行耗时大约0.126ms;而代码2,运行耗时却高达0.301ms

这2段代码块 基本一致,唯独遍历方式不同 ,代码1是按行遍历,而代码2是按列遍历

无非是遍历方式不一样,但为啥运行效率会差这么多呢?

我们知道在内存中,数组一般是按行存储的,如array[0][0],array[0][1],...,array[2][0],array[2][1],...

上述代码块1是按行遍历,而代码块2是按列遍历,按行遍历时可以由指向数组第一个数的指针一直往下走,就可以遍历完整个数组,而按列遍历则要获得指向每一列的第一行的元素的指针,然后每次将指针指下一行,但是指针的寻址很快,所以在内存中这2种数组遍历方式的效率,不会有明显的区别

那为啥运行效率会差这么多呢

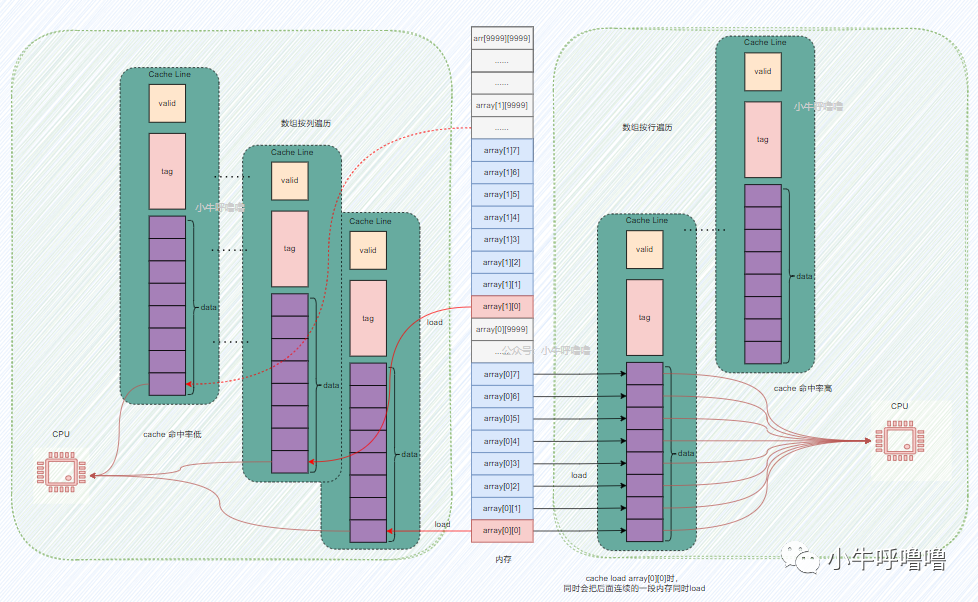

其实这个背后其实是CPU Cache起作用!笔者吐血画了张图帮助大家更直观地了解原理

:

上图,左边是数组按列遍历的情况,右边是按行遍历的情况,笔者把他们合到了一张图上,这样对比度更强

我们知道CPU Cahce利用了空间局部性的原理来提高性能,如果一个内存的位置被引用,那么将来它附近的位置也会被引用

也就是说当数组按行遍历时,当访问第一个数组元素array[0][0],CPU会在缓存中,寻找这个内存地址对应的Cache Line,这时候肯定找不到啊,发生缓存缺失cache miss,会触发CPU把array[0][0]地址处以及后面连续的一段内存都load到Cache Line中,这个时候访问数组中第2~8个元素,会直接在CPU Cache中找到对应的数据,即缓存命中cache hit,这样就不需要访问内存了;直到访问第9个数组元素,再次发生cache miss,周而复始直到程序结束

CPU每次能加载多少内存到Cache Line中,主要取决于Cache Line的容量,上图只是举个例子,一般主流的 CPU 的 Cache Line 大小是64 Byte,过大或者过小都会影响性能

我们可以发现按行遍历时, 访问数组元素的顺序,是与内存中数组元素存放的顺序一致 ,每次发生cache miss,都加载一堆内存区域的数据,数组后续元素都能在缓存中找到对应的数据,这样缓存命中率较高,从而减少缓存缺失导致的开销

而按列遍历时, 访问数组元素的顺序,是和内存中数组元素存放的顺序不一致,跳跃式访问 ,每次发生cache miss,哪怕都加载一堆内存区域的数据,像上图一样每次缓存只能命中1次,会导致频繁发生cache miss,因此缓存命中率特别低

而 缓存读写速度要远远快于内存的读写速度 ,这里笔者再次拿出经典的储存器金字塔图,在冯诺依曼架构下,计算机存储器是分层次的,存储器的层次结构如下图所示,是一个金字塔形状的东西。从上到下依次是寄存器、缓存、主存(内存)、硬盘等等

离CPU越近的存储器,访问速度越来越快,容量越来越小,每字节的成本也越来越昂贵

比如一个主频为3.0GHZ的CPU,寄存器的速度最快,可以在1个时钟周期内访问,一个时钟周期(CPU中基本时间单位)大约是0.3纳秒,内存访问大约需要120纳秒,固态硬盘访问大约需要50-150微秒,机械硬盘访问大约需要1-10毫秒,最后网络访问最慢,得几十毫秒左右。

这个大家可能对时间不怎么敏感,那如果我们把 一个时钟周期如果按1秒算的话,那寄存器访问大约是1s,内存访问大约就是6分钟 ,固态硬盘大约是2-6天 ,传统硬盘大约是1-12个月,网络访问就得几年了 !我们可以发现CPU的速度和内存等存储器的速度,完全不是一个量级上的。

所以尽可能地让代码只访问缓存,避免频繁访问内存,能极大地提高代码性能,所以数组按行遍历要远远快于是按列遍历,当然前提条件数组在内存中是按行储存的

循环的步长

我们这里还是举一个经典例子:

#include < stdio.h >

#include < stdlib.h >

#include < time.h >

int main()

{

clock_t begin, end;

double cost;

begin = clock();

const int LEN = 64 * 1024 * 1024;

int* arr = (int*)malloc(sizeof(int) * LEN);

//代码1

//for (int i = 0; i < LEN; i += 2) arr[i] *= 3;

//代码2

for (int i = 0; i < LEN; i += 8) arr[i] *= 3;

end = clock();

cost = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;

printf("constant CLOCKS_PER_SEC is: %ld, time cost is: %lf", CLOCKS_PER_SEC, cost);

return 0;

}

代码1这个循环功能是将数组的每2个值乘3,代码2循环则将每8个值乘3,也就是代码1应该比代码少4倍的计算量,那有人可能会认为,时间也会节约4分之三

但真的是这样吗?

我们直接来看运行结果:

#代码1

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.068000

#代码2

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.058000

我们发现在笔者的电脑跑下来,时间分别是:0.068ms,0.058ms;它们的耗时其实差不多,远远没有4倍差距那么大

其实 循环执行时间长短由数组的内存访问次数决定的,而非整型数的乘法运算次数 ;因为这个时候缓存已经起作用了,当缓存丢失时,CPU这个时候会将一段内存加载到缓存中,以Cache Line为单位,一般是64Byte

而上述代码中无论步长是2还是8,都是在一个Cache Line中,CPU访问同一个缓存行内其它值的开销是很小的;另一方面这两个循环的主存访问次数其实是一样的。所以这2个循环耗时相差不大

但这并不意味这步长无论多大都是这样的,是有一个临界点的;在C语言中,一个整型=4个字节,所以16个整型数占用64字节(Byte)=一个Cache Line(64Byte)

因此当Cache Line大小为64Byte时,步长在1~16范围内,循环运行时间相差不大。但从16往后,每次步长加倍,运行时间减半

上图来源于Gallery of Processor Cache Effects

伪共享和缓存行对齐

我们再来看一个多线程的例子:

#include < stdio.h >

#include < stdlib.h >

#include < time.h >

#include < pthread.h >

struct S {

long long a;

//long long noop[8];

long long b;

} s;

void* threadA(void* p)

{

for (int i = 0; i < 100000000; i++) {

s.a++;

}

return NULL;

}

void* threadB(void* p)

{

for (int i = 0; i < 100000000; i++) {

s.b++;

}

return NULL;

}

int main()

{

clock_t begin, end;

double cost;

begin = clock();

pthread_t thread1, thread2;

pthread_create(&thread1, NULL, threadA, NULL);

pthread_create(&thread2, NULL, threadB, NULL);

pthread_join(thread1, NULL);

pthread_join(thread2, NULL);

end = clock();

cost = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;

printf("constant CLOCKS_PER_SEC is: %ld, time cost is: %lf", CLOCKS_PER_SEC, cost);

return 0;

}

运行结果:

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.194000

上述例子,表示2个线程同时修改两个相邻的变量(在一个结构体内),而在C语言中,long类型占8个字节,所以这2个变量a、b都在同一个Cache Line中;另外在如今多核CPU的时代,2个线程可能由不同核心分别执行,那么缓存一致性的问题不可避免。

我们知道, 缓存的加载更新不是以字节为单位,而是以Cache Line为单位 ,在基于mesi协议下,当2个线程同时修改两个相邻的变量,整个Cache Line都会被整个刷新

这会出现一个伪共享现象:当线程A读取变量a,并修改a,线程A在未写回缓存之前,同时另一个线程B读取了b,读取这个b所在的缓存,由于缓存一致性协议,其实该缓存行处于无效状态,需要重新加载缓存。这就是 缓存伪共享false-sharing 。使用缓存的本意是为了提高性能,但是现在场景下,多个线程在不同的CPU核心上高频反复访问这种CacheLin伪共享的变量,会严重牺牲性能

所以我们写代码的时候需要注意伪共享问题,那如何解决呢?

其实也很简单,我们只要保证多线程需要同时操作的变量不在同一个Cache Line中即可,我们这里Cache Line的大小为64字节,最简单的方法我们只需在这个例子的结构体中,再加一行代码

struct S {

long long a;

long long noop[8];

long long b;

} s;

long long noop[8];占用8*8=64字节,也就是一个Cache Line的大小,这样就能保证变量a、b不在同一个Cache Line中,这样就不会再出现伪共享现象

最后我们校验一下,从最终执行结果来看,时间确实节约了不少:

constant CLOCKS_PER_SEC is: 1000, time cost is: 0.148000

当然还有其他优化方式,比如编译器直接优化,如果我们对伪共享现象 反向思考 ,当有多个小变量并不涉及到很复杂的读写依赖,那么我们应该尽可能将这些小变量放在同一个缓存行Cache Line上,这个也叫做缓存行对齐

因为这些小变量可能散落在内存的各个地方,降低缓存命中率,就得多次加载到缓存,那如果能一起加载到同一个缓存行上,缓存命中率就能大大提高,从而提升代码的性能

在C语言中,为了避免伪共享,编译器会自动将结构体,字节补全以及 内存对齐 (内存对齐就不展开讲了,感兴趣地自行去了解一下);另外对齐的大小最好是缓存行的长度,这样缓存只要load一次即可

#define CACHE_LINE 64 //缓存行长度

struct S1 {int a, b, c, d;} __attribute__ ((aligned(CACHE_LINE)));//__align用于显式对齐,这种方式使得结构体字节对齐的大小为缓存行的大小

最后再补充一个,Linux提供一个函数,sched_setaffinity可以在多核CPU系统中,设置线程的CPU亲和力,使线程绑定在某一个或几个CPU核心上运行,避免在多个核心之间来回切换,因为L3 Cache 是多核心之间共享的,但L1 和 L2 Cache都是每个核心独有的,如果线程都在同一个核心上执行,能够减少保证缓存一致性的操作,从而减少访问内存的频率,提升程序性能。

-

如何实现更有效率的产线各工业设备数据采集?2023-12-12 2873

-

工业设备的数据如何更有效率的采集?2022-09-29 598

-

请问CH579有效率比较高的量产烧录工具吗?2022-08-08 793

-

CPU缓存的作用及原理有哪些2021-08-27 12431

-

如何有效整理和利用现有的空间,建造更有效率的停车空间?2021-01-09 3485

-

缓存如何工作,如何设计CPU缓存2020-11-19 3311

-

重大进展!辉瑞新冠疫苗有效率达到90% 明年产能13亿2020-11-10 7864

-

如何写出让CPU执行更快的代码?2020-10-29 2838

-

CPU缓存是什么意思_CPU缓存有什么作用2020-05-19 8544

-

画PCB封装的方法哪个更有效率2019-04-02 2912

-

六个助你创建运行更有效率Python应用的窍门2017-12-21 1194

-

如何才能有效率的学习单片机2013-02-26 6597

-

CPU缓存对性能的影响2010-11-13 2939

-

有效率为90%同步降压开关调节器2009-10-05 2269

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !