EMC测试案例:金属外壳为何导致辐射发射失败?

EMC/EMI设计

描述

前面我们介绍过《EMC案例分析——开关电源中变压器初、次级线圈之间的屏蔽层对产品EMI的影响》,文中介绍开关电源内部变压器该如何做屏蔽,本文也是和开关电源有关,只是和开关电路本身没有关系,主要介绍开关电源的外壳该如何配置以及配置不当对辐射发射的影响。

由于文章比较长,本次案例分两篇来阐述。

Part 1

现象描述

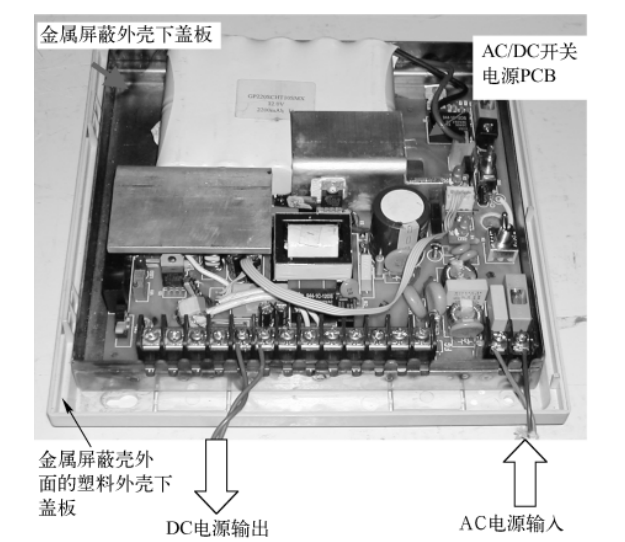

如下图所示,一个采用金属外壳 “屏蔽” 的 AC/DC 电源产品 ( “屏蔽” 外壳上“屏蔽” 外壳上盖板与下盖板通过螺钉接触良好, 螺钉之间间距为5cm)。

测试时有如下现象:

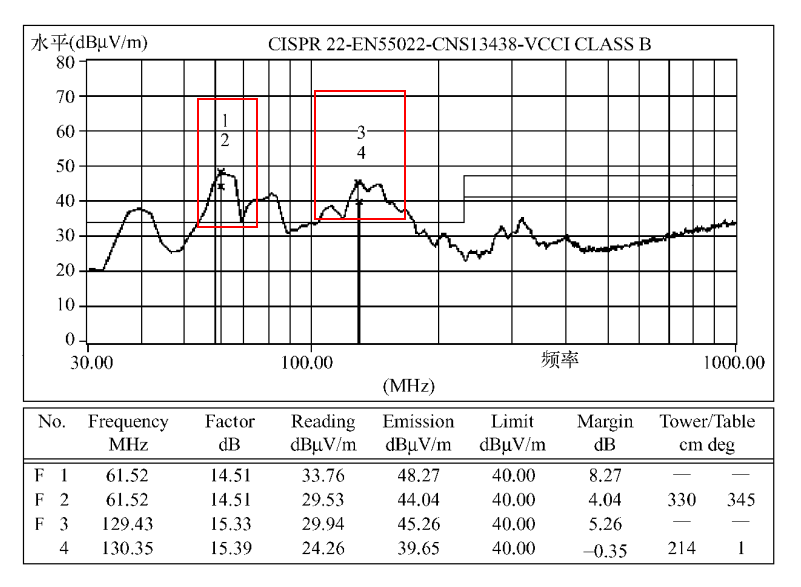

在进行辐射发射测试时发现不能通过。其测试频谱图如下:

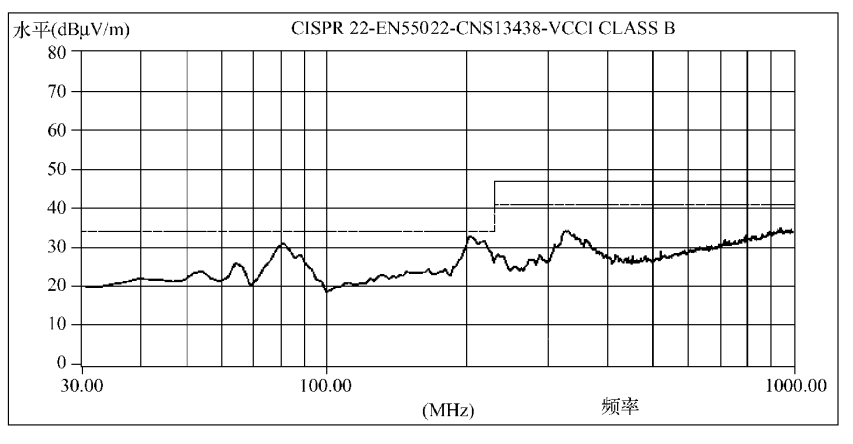

去除电源的金属 “ 屏蔽”外壳后, 测试反而能通过。其测试频谱图如下所示:

从测试频谱图可以看出, 采用金属 “屏蔽” 外壳时的辐射发射水平远高于不用金属外壳时的辐射发射水平(有的差值在20dB以上)。

这似乎看起来与我们常见的电磁场屏蔽理论相违背。那究竟真相是什么呢?且待下文分解。

Part 2

原因分析

因为该案例是围绕屏蔽与否对辐射发射的影响来展开的,那首先我们先要了解屏蔽的概念。

所谓屏蔽就是对两个空间区域之间用金属进行隔离, 以控制电场、 磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。

具体来讲, 就是用屏蔽体将元器件、 电路、 组合件、 电缆或整个系统的干扰源包围起来, 防止干扰电磁场向外扩散,这个属于EMI电场干扰的范畴,即降低对外界的干扰;

用屏蔽体将接收电路、 设备或系统包围起来, 防止它们受到外界电磁场的影响,这个属于EMS的范畴,即提高自身的抗干扰能力。

为什么屏蔽体可以起到屏蔽作用?其屏蔽的方式主要有以下几种:

吸收能量(涡流损耗):导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,由导体内的感生电流导致的能量损耗,在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流),这也是电磁炉的工作原理。

反射能量:电磁波在屏蔽体上的界面反射,这个在后面会有详细介绍。

抵消能量:电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场, 可抵消部分干扰电磁波。

实际上, 屏蔽按屏蔽机理可分为磁场屏蔽、 电磁场屏蔽和电场屏蔽。

-----------------------------------------------------------------------------

磁场主要产生于大电流、 小电压的电路信号, 其方向可以用右手定则来判断。

磁场的传播可以看成是电路之间的互感而导致的耦合, 磁场屏蔽主要是依靠具有低磁阻的高导磁材料对磁通进行分路,从而使得屏蔽体内部的磁场大为减弱。

屏蔽体设计中一般需要选用高导磁材料, 如坡莫合金、非晶态合金和其它的一些稀土合金。

进行磁场屏蔽时,注意:

可以适当增加屏蔽体的厚度。

被屏蔽的物体不要安排在紧靠屏蔽体的位置上, 以尽量减小通过被屏蔽物体体内的磁通。

注意屏蔽体的结构设计, 拼接缝、 通风孔等均可能增加屏蔽体的磁阻, 从而降低屏蔽效果。

-----------------------------------------------------------------------------

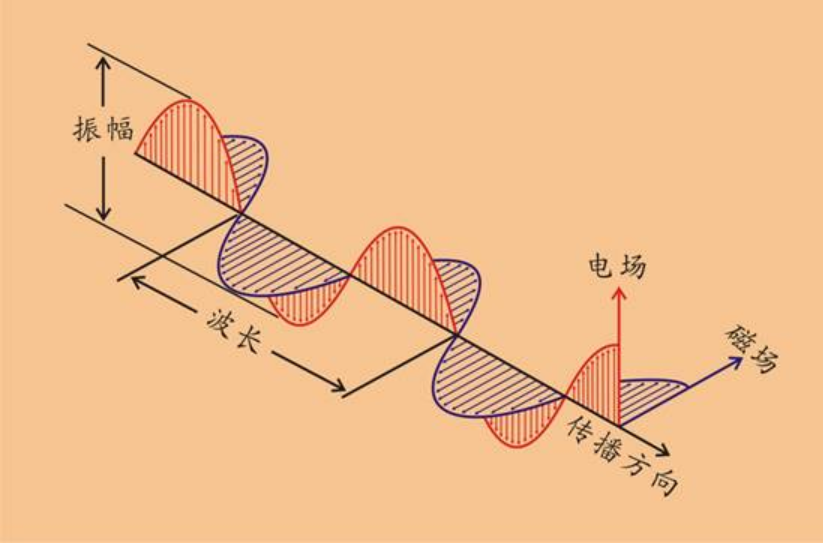

电磁场是电场与磁场交替进行传播的电磁波,如下图所示:

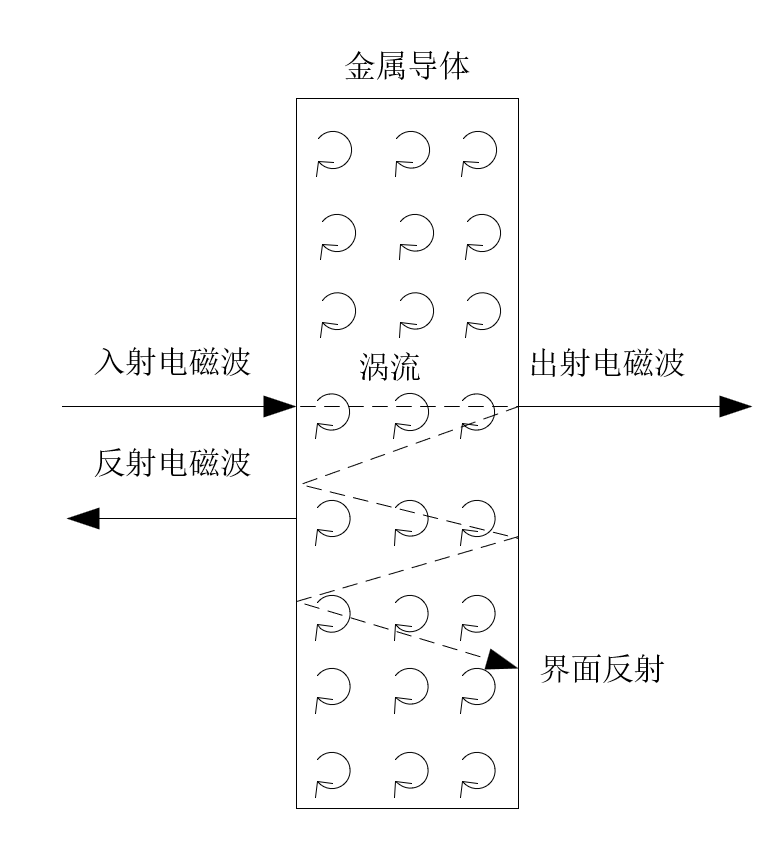

电磁场屏蔽是利用屏蔽体阻止电磁场在空间传播的一种措施。如下图所示:

其屏蔽过程如下:

当电磁波到达屏蔽体表面时, 由于空气与金属的交界面上阻抗不连续,对入射波产生了反射。 这种反射不要求屏蔽材料必须有一定的厚度, 只要求交界面上阻抗的不连续。

未被表面反射掉而进入屏蔽体的能量, 在屏蔽体内向前传播的过程中, 被屏蔽材料所衰减。 也就是所谓的吸收(也可称其为涡流损耗)。

在屏蔽体内尚未衰减掉的剩余能量, 传到材料的另一表面时,遇到金属-空气阻抗不连续的交界面, 会形成再次反射, 并重新返回屏蔽体内。

在两个金属的交界面上可能有多次反射出现。

-----------------------------------------------------------------------------

电场主要产生于小电流、 大电压的电路信号,与磁场的传播可以看成是电路之间的互感而导致的耦合, 它可以看成寄生电容形成的耦合,电场屏蔽就是改变原来的耦合关系, 使干扰源耦合不到敏感设备中去。

-----------------------------------------------------------------------

因为辐射发射测试的主要是电场,故本案例产品所需的屏蔽是电场屏蔽或电磁场屏蔽 。

按照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。

但是, 设计者忽略了一点: 本案例产品在半波暗室里所测到的电磁辐射, 其等效辐射发射天线并非是产品中的某个器件或 PCB 上的某根印制线, 而是该电源的输入/ 输出电缆 (如大于1 m)。

因为只有电缆长度才能与所辐射频率的波长比拟(前面超标的61.52MHz对应波长为4.87m,130MHz对应波长为2.3m), 因此电缆才是直接产生辐射的 “天线”。

实践和理论都表明, 只要这种电缆上在辐射发射测试的频率范围内流动着十几微安的共模电流, 该电缆的辐射发射就会超过标准规定的辐射限值。

通过测试,去除 “屏蔽” 外壳后辐射发射测试反而可以通过, 说明屏蔽外壳的增加, 不但没有减小输入/ 输出电缆上流动的共模电流, 而且还增加了输入/ 输出电缆上流动的共模电流。

-----------------------------------------------------------------------

为了减少输入/输出电缆上流动的共模电流,通常可以采用以下两种方法:

方法一:用金属屏蔽壳和屏蔽电缆将 PCB 和所有输入/输出电缆屏蔽起来,同时屏蔽电缆屏蔽层,和PCB 的屏蔽外壳良好塔接。

方法二:借助 PCB 上的屏蔽外壳,通过合适的连接降低输入/输出电缆上流动的共模电流,以达到降低电缆所产生的辐射发射的目的。

方法一通常是不可行的,因为对于电源产品, 其输入/ 输出电缆一般不采用屏蔽电缆。

因此,只能采用方法二, 这其实也是一种电场屏蔽的方式, 即将 PCB内部产生的电场屏蔽在金属外壳之内。

审核编辑:黄飞

-

45_

2024-01-30

0 回复 举报哈喽,CEI因金属外壳接地导致的低频超标,电源线上加共模电感效果很明显,余量还有十几db,但是产品电流非常大使得共模电感的体积无法缩小,还有其他的方法整改吗,能否交流一下,谢谢!! 收起回复

45_

2024-01-30

0 回复 举报哈喽,CEI因金属外壳接地导致的低频超标,电源线上加共模电感效果很明显,余量还有十几db,但是产品电流非常大使得共模电感的体积无法缩小,还有其他的方法整改吗,能否交流一下,谢谢!! 收起回复

-

金属外壳的电源如何接地2011-03-10 6984

-

金属外壳对蓝牙模块有影响吗?2014-05-14 11017

-

接近开关的金属外壳对自身造成干扰,怎么办?2016-04-25 18393

-

解惑高级PCB-EMC问题2016-08-23 5135

-

在直流模块与金属外壳之间通过什么方式或者元器件可以相连?2020-05-22 1141

-

设备的外壳要和地直接要怎么处理,辐射发射(ALSE法)的测试才能通过呢?2021-11-05 3670

-

数码相机EMC定位测试辐射发射整改方案2011-11-29 1019

-

塑料外壳与金属外壳连接器对ESD的影响分析2020-01-28 5532

-

分析塑料外壳连接器和金属外壳连接器对ESD测试的影响2020-07-30 3121

-

EMC案例分析——连接器金属外壳搭接不良对静电放电抗扰度的影响2023-10-16 3243

-

电气设备的金属外壳接地是什么接地2024-06-06 12625

-

开关电源金属外壳触摸手麻原因分析2024-08-14 1940

-

emc辐射发射和传导发射测试区别 emc传导测试过不了的原因2024-10-06 7198

-

滤波器金属外壳接地点数量与位置对高频辐射抑制效果的影响2025-02-25 640

-

从开发板到工业核心:迅为RK3576的金属外壳,为何是行业应用的“点睛之笔”?2025-11-26 624

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !