如何构筑身份安全防线,避免被黑客“登入”企业网络?

描述

当黑客最常用的攻击手段,从用尽十八般武艺、不可告人的“侵入”,变成凭借有效账户、大摇大摆的“登入”,你会不会觉得不可思议?

在2023年,这种情况已经成为常态。IBM监测了130多个国家/地区的超1500亿个安全事件形成的《2024年X-Force威胁情报指数报告》(以下简称《报告》)显示,一场围绕身份信息的安全危机正蔓延全球。2023年,利用身份信息形成的网络攻击激增71%,黑客使用的信息窃取恶意软件增长了266%,在暗网上被泄露的身份信息多达数十亿个。更可怕的是,利用有效账户直接"登入"关键基础设施网络发起网络攻击已经越来越普遍。

面对这场前所未有的身份安全危机,企业有些难以招架。《报告》显示,对于攻击者使用有效账户引起的重大安全事件,企业的应对措施的复杂度比普通事件平均高出近200%,主要是因为企业难以区分哪些是合法用户活动,哪些是恶意用户活动。

更大的雷还在后面。2023年,IBM在暗网论坛上观察到了超过80万篇关于人工智能和GPT相关的帖子,这表明了黑客们正准备用AI搞个大新闻,网络钓鱼的爆发式增长不过是他们利用AI窃取身份信息的前奏。

危机当前,如何构筑身份安全防线,避免被黑客“登入”企业网络,已经成为了企业迫在眉睫的问题。

身份信息,为何成了黑客的“香饽饽”?

企业的身份信息管不好,有内、外两方面的原因。在内部,企业普遍存在三大问题:

1.部分企业对身份安全的重视程度不高。 在网络安全建设上,企业往往重点关注网络防御和外部威胁,对身份安全不够重视,没有意识到身份安全是网络安全的基础,一旦攻击者获取合法用户的身份凭证,他们可以绕过外部防御,“登入”内部网络。

2.对身份的管理难以满足安全需求。 即使企业重视身份安全的防护,但是随着信息化建设的不断加强,信息系统数量不断增加,身份信息分散各个信息系统中,管理费时费力,且容易发生纰漏。由于没有相应的安全管控和认证手段,协同不同系统之间身份安全策略和控制需要,极易导致安全事件发生。

3.企业IT环境越发复杂。 现在企业往往拥有复杂多样的IT环境,包括云端和本地的系统、移动设备、第三方应用等,这些多样性给身份安全管理带来了挑战。

在企业外部,日益严重的个人信息泄露也给企业身份安全带来了挑战:

1.员工身份凭证可能被泄露。 近年来,大规模个人信息泄露事件频频发生,其中不乏身份凭证被直接泄露的情况。即使员工的个人账户信息被泄露,企业也可能因此遭受撞库攻击。

2.个人信息泄露为钓鱼攻击提供了便利。 借助员工的个人信息,攻击者更容易获取企业员工的信任,降低实施钓鱼攻击的难度。

IAM,企业构筑身份安全防线的必由之路

想要防范愈演愈烈的身份安全危机,能够一站式为企业提供身份信息统一管理、多因素认证、最小化授权、单点登录等功能,更适应复杂IT环境的用户身份和访问管理平台(IAM),成为了企业的最佳选择。

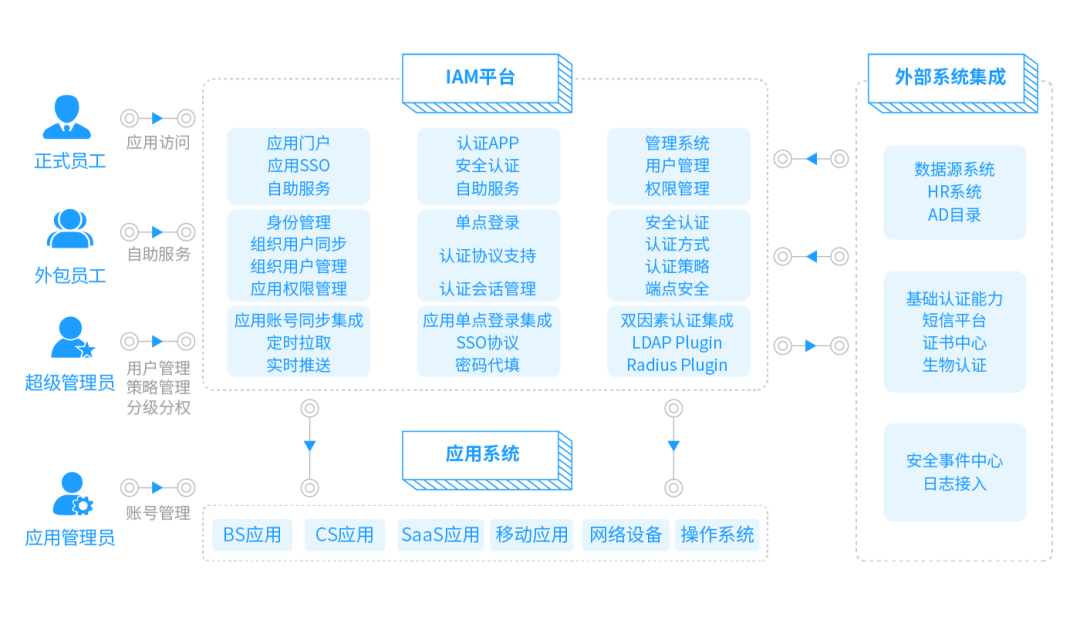

芯盾时代用户身份和访问管理平台(IAM),基于零信任理念打造,采用自主研发的统一终端全技术、增强型身份认证技术、连续自适应风险信任评估技术,结合芯盾时代丰富的身份安全项目经验,帮助企业构建智能、动态、高效的身份安全防护体系,实现对身份信息、身份认证、访问权限、安全审计的统一管理,全面提升身份安全水平。

1.创建唯一身份,权限、审计统一管理

整合企业零散的组织用户数据,创建唯一用户身份标记,形成权威的组织用户体系,建立自动化流转的用户全生命周期管理机制,让员工使用一个账号登录多个业务应用,减少需要记录、使用的密码数量,实现“一个身份,访问全网”。

统一员工身份后,运维人员能够统一设置多个应用的访问权限,统一审计多个应用的访问日志,大幅减少运维量,提升工作效率。

2.统一认证管理,实施全局多因素认证

为企业建设应用门户,统一业务应用的登录入口,并借助单点登录功能,让员工只需认证一次,就能登录所有权限内的业务应用,实现“一次认证,全网通行”。

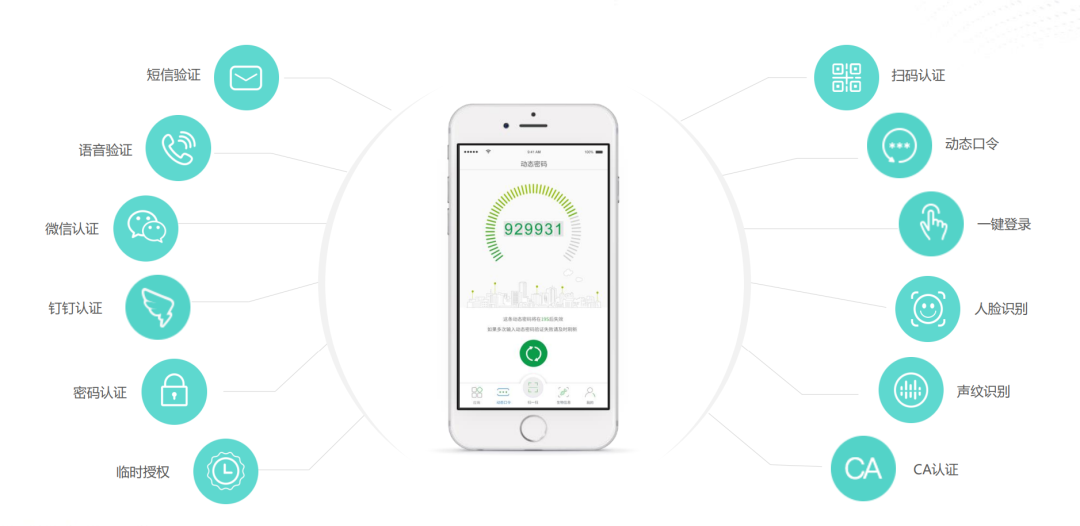

为企业建立移动认证App,结合员工所知、所持、所有进行多因素身份认证,提供密码、App扫码、短信验证码、动态口令、指纹识别、人脸识别等多种认证方式,让员工在进行身份认证时少输密码、甚至不输密码,兼顾企业网络安全与员工操作便利。

3.提升权限管理能力,实施动态访问控制

芯盾时代IAM支持多种权限管理模型,访问权限粒度细至页面级。运维人员能够根据应用和数据重要等级,选择RCBC、ACBC等权限管理模型,灵活配置访问控制策略,实现基于风险行为的动态授权。

借助芯盾时代用户身份和访问管理平台(IAM),企业能够有效提升身份安全水平,避免因身份信息泄露造成的安全风险,还能够识别合法用户活动和恶意用户活动,降低身份信息泄露给企业带来的威胁。

审核编辑:刘清

-

DHCP在企业网的部署及安全防范2025-01-16 647

-

棱镜门告诉我们事:选择电子产品需将安全考虑在内2013-07-03 2201

-

玩转云企业网(上):为什么需要云企业网2018-06-05 5908

-

基于多层防护的安全企业网络的构建2010-01-07 1765

-

企业网络,什么是企业网络2010-03-22 4809

-

智能联动的GSN网络安全解决方案介绍2018-10-31 5539

-

企业网站为避免被黑客攻击该如何做好安全防护2019-08-12 1142

-

物联网设备成为黑客访问企业网络的攻击媒介2020-07-08 4217

-

华为云网站安全解决方案加固企业网站安全防护2023-04-17 949

-

云网端安全托管方案 —— 企业网络安全的守护盾2024-03-07 1396

-

企业网络安全的全方位解决方案2024-04-19 1484

-

如何快速、安全地从网络事件中恢复2024-08-21 1057

-

芯盾时代为金融行业数字化业务构筑安全防线2025-03-06 718

-

微软Microsoft Edge浏览器构筑立体式安全防线2025-08-04 1060

-

戴尔科技助力企业构建安全防御体系2025-08-13 923

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !