IGBT/三极管/MOS管这三种元器件之间有什么区别?

描述

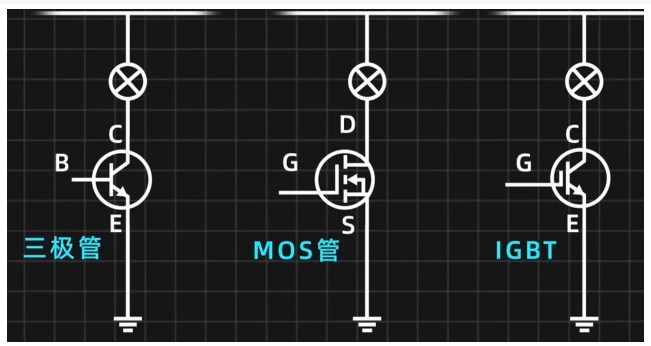

IGBT/三极管/MOS管的区别

C:集电极

B:基极

E:发射极

D:漏极

G:栅极

S:源极

☋三极管的基极通过电流,就能控制灯泡点亮;基极不通过则熄灭;

☋MOS管则是给栅极施加高低电平也能控制导通点亮;

☋IGBT和MOS管相似,也是一样给栅极施加高低电平控制导通点亮。

★这三种元器件之间有什么区别?

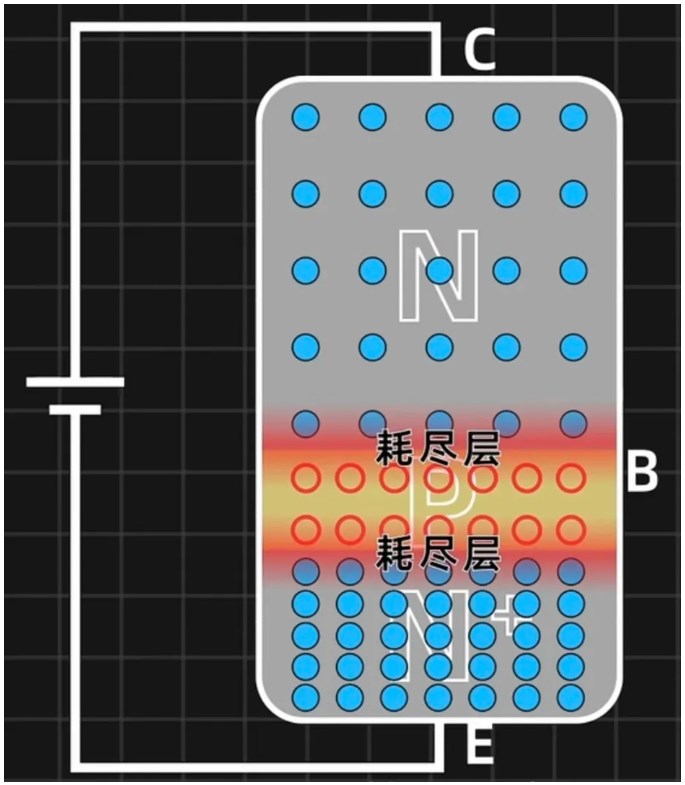

☞三极管工作原理

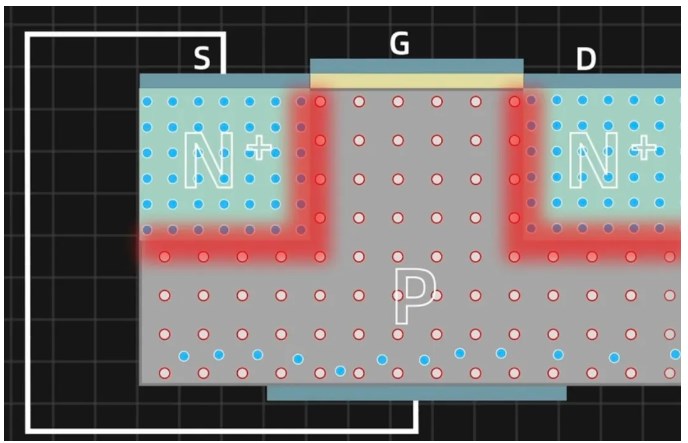

三极管的结构是给一块纯硅进行三层掺杂,其中较窄区域高浓度N型掺杂,含有大量自由电子,中间极窄区域普通浓度P型掺杂,含有少数空穴,上边较宽区域普通浓度N型掺杂,含有正常数量的电子,中间会形成两道耗尽层给CE通电。

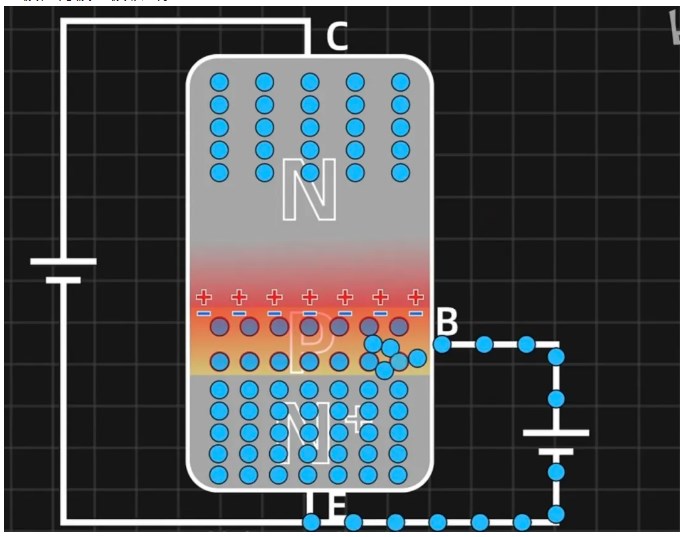

上边的正极会吸引电子离开,中间的耗尽层会增宽,由于P区非常薄,再加上上边是普通浓度掺杂,所以宽度增加有限,但是现在新的电子还无法通过,再给BE通电,新的电子同性相斥,会突破第一层耗尽层实现导通,其中导通过程是每离开一个电子形成空穴,就会扩散涌入大量电子抢占空穴,其中一颗进入空穴,由于第二层耗尽层宽度有限,剩余β倍的电子向上的力会大于第二层耗尽层的电场力,那么就会漂移扩散进入集电极,再被正极吸引。

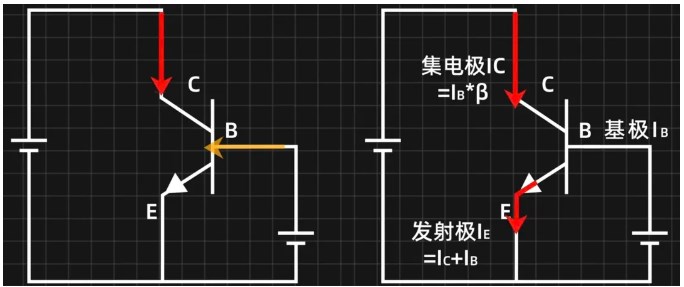

电流的方向和电子相反,也就是流入基极的电流。集电极等于基极电流的β倍,最终汇总发射极等于基极+集电极。其中集电极到发射机之间的导通电阻很小,假设通过一个非常大的电流100A,那么CE之间的功耗会比较小,但是设定β是100,也就是需要1A的电流通过BE,BE之间有0.4~0.7V左右的压降,在实际应用中一直保持1A的电流输出,发热功耗会非常严重,所以三极管总功耗反而会很大。

所以能不能用低电流低功耗的方法实现控制高电流呢?

☞MOS管工作原理

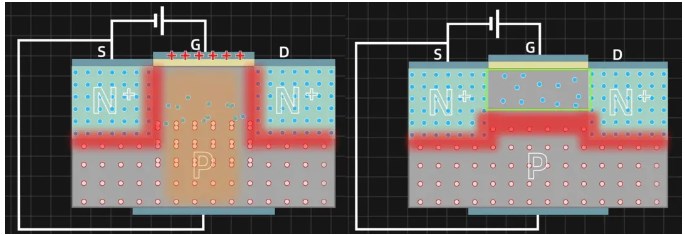

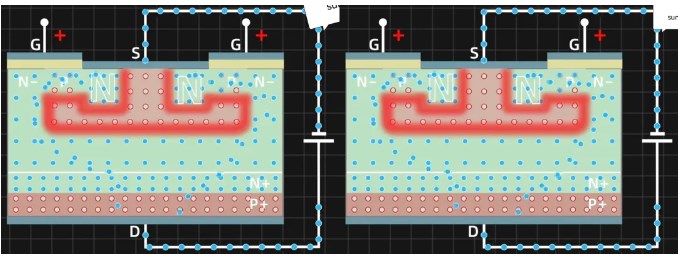

以NPN型为例,两边是高浓度N型掺杂,底部P型掺杂除了正电空穴,还会带有少数负电的自由电子,中间会有耗尽层上面黄色是绝缘层,蓝色是金属基板,底部蓝色区域也有一块金属衬底和P区贴在一起。

当给栅极G施加电压,两块基板之间形成电场,会吸引自由电子向上。当电压达到一定值时,中间形成的自由电子铺满形成沟道,此时沟道与N区相连。

当给S和D通电,电子就能通过实现导通。

正极吸引电子离开,负极填充空穴,会使右边耗尽层增大,随着电流越大耗尽层会影响导通,所以导通的电阻值较大。假设还是用100A的电流,DS之间导通功耗也不小,所以MOS管的优点是栅极控制功耗很低。

那有没有把两者的优势结合到一起呢?

☞IGBT工作原理

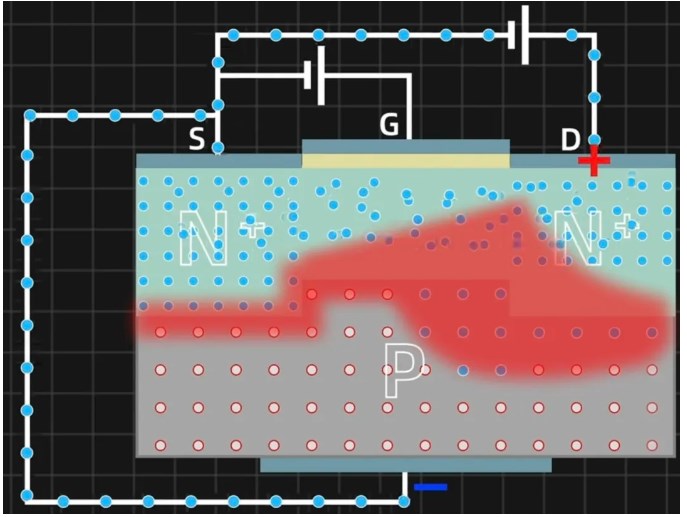

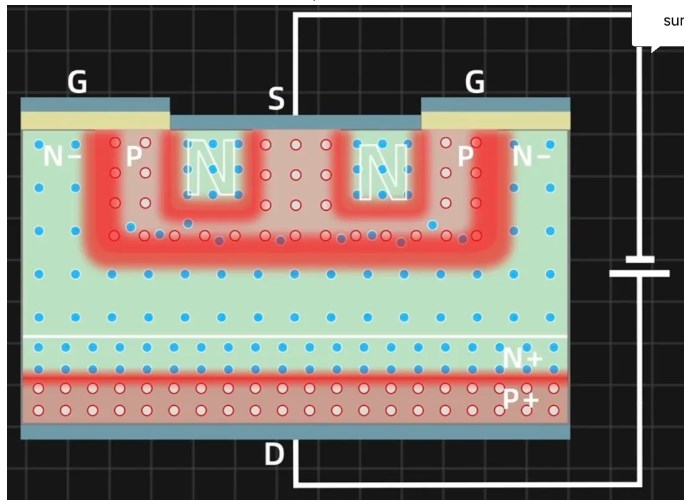

IGBT是将高浓度N型掺杂放在中间,再包围P型掺杂(其中含有少数自由电子),底部是多层掺杂,顶部基板是源极S,底部基板是漏极D,加上电源,现在PN结增大无法直接导通,下一步在两侧P区和N区的交汇处,加上绝缘层和金属基板,这就是栅极。

当施加电压形成电场会吸引电子移动形成沟道,此时中心N区和外部N区相连,那么源极电子可以进入,沟道最终导通通过。其中控制功耗很低,同时导通大电流时功耗也很低。

总结:三极管的优点是导通电阻小功耗低,缺点是电流控制功耗大;MOS管导通电阻比较高功耗大,但优点是电压控制功耗低;而IGBT则是两者优点的结合,导通电阻小,电压控制功耗低。

↳扩展补充1:

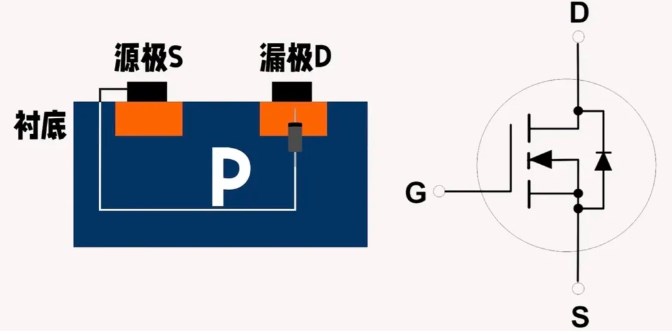

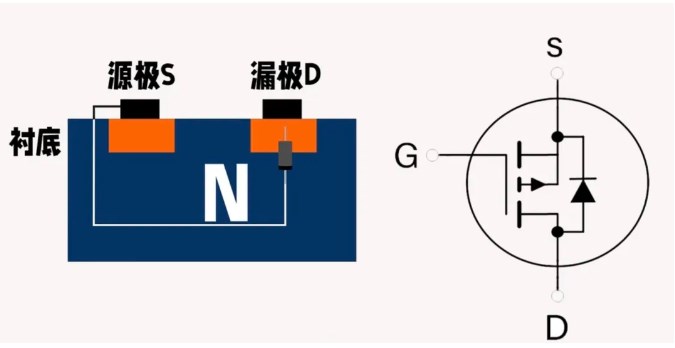

也许你会好奇,随便打开一MOS管资料,查看原理图,总能在它旁边有一个二极管的存在,这其实是MOS管的生产工艺造成的,并不是在MOS管内部加了一个二极管。

MOS管的内部可以看成是两个背靠背的二极管,而在设计的时候,通常将源极S和衬底内部相连,这样就与漏极之间形成了一个二极管。

NMOS:

PMOS:

我们把这种由生产工艺而形成的二极管称之为体二极管,也就是寄生二极管。

寄生二极管的作用:

»区分源极S和漏极D;

»保护作用,当电路中出现很大的瞬间反向电流时可以通过这个二极管排出,而不会对二极管造成伤害;

»将MOS管的源极和漏极反接,因为体二极管的存在,MOS管就会失去开关的作用。

↳扩展补充2(二极管的工作原理):

☞二极管的工作原理主要基于p型半导体和n型半导体组成的p-n结(pn结)

当没有外加电压时,p-n结两侧由于载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等,从而处于电平衡状态。当二极管两端加上正向电压(阳极接正极,阴极接负极)时,p-n结附近的p型半导体中的空穴和n型半导体中的电子会向对方扩散,形成电流,此时二极管呈现低电阻状态,允许电流通过。

相反,当二极管两端加上反向电压(阳极接负极,阴极接正极)时,p-n结附近的p型半导体和n型半导体的载流子无法有效扩散,导致几乎没有电流通过,此时二极管呈现高电阻状态。

审核编辑:刘清

-

三极管和MOS管有什么区别2024-11-15 3529

-

三极管和MOS管作为开关管使用时,有什么区别?该如何选择?2024-01-16 5506

-

三极管和MOS管做开关用的时候有什么区别2023-11-14 382

-

聊聊MOS管和三极管的具体区别2023-10-08 2142

-

MOS管、三极管、IGBT之间的区别与联系2023-02-22 1235

-

三极管和MOS管它俩之间的区别是什么呢?2023-02-20 1215

-

MOS管和三极管的区别2022-11-23 10890

-

MOS管和三极管相比有何不同2022-11-02 3512

-

三极管和MOS管的基本特性与应用2022-04-13 9205

-

三极管和MOS管做开关用时候有什么区别2021-10-29 4056

-

电路设计中三极管和MOS管做开关用时有什么区别呢?2021-10-21 1855

-

三极管的三种工作状态 三极管在电路中的作用2021-10-02 31244

-

三极管和MOS管的对比,它们之间的区别是什么2020-12-15 13966

-

电子元器件系列知识--三极管2010-02-06 6924

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !