基于量子点的的小蛋白受体电化学生物传感器芯片研究

描述

近日,华中科技大学集成电路学院刘欢教授团队和生命科学与技术学院张后今教授团队的合作研究成果发表在微流控和微制造领域顶级期刊Lab on a Chip,并入选为期刊封面论文,题为“A miniprotein receptor electrochemical biosensorchip based on quantum dots”,华中科技大学为论文第一和通讯单位,刘欢和张后今为论文共同通讯作者,集成电路学院2019级博士赵雨农和生命科学与技术学院2020级硕士韩娟为论文共同第一作者。

在生物传感器的设计和制备中,抗体的成本高,储存条件严格,耐久性有待提升,难以满足生物医学领域日益增长的需求。人工受体分子具有体积小、制备简便、稳定性高等优点,对生物传感器的研发具有重要研究意义和应用价值。

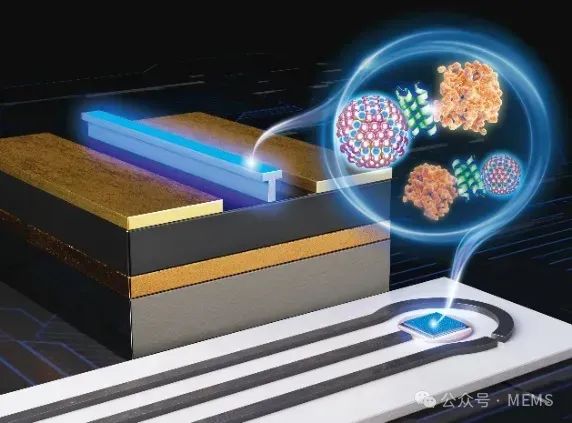

针对上述问题,华中科技大学各团队合作开展跨学科交叉研究,采用新冠病毒蛋白人工受体代替传统抗体蛋白质,围绕分子识别与信号转导机制,开展量子点电化学传感器材料-器件的工艺协同优化设计,构建了单片集成式电化学生物传感芯片(图1),融合量子电容敏感效应和晶体管电流放大原理于一体,同时,基于器件平台发展出量子点生物传感反应动力学研究手段。

图1 量子点生物传感芯片

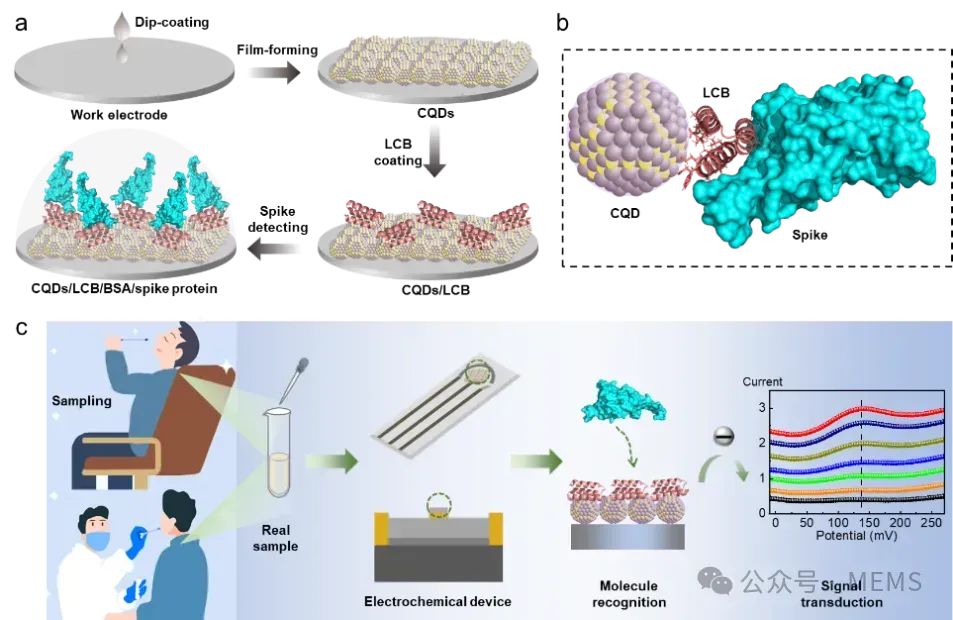

图2 量子点生物传感芯片制备与检测方法

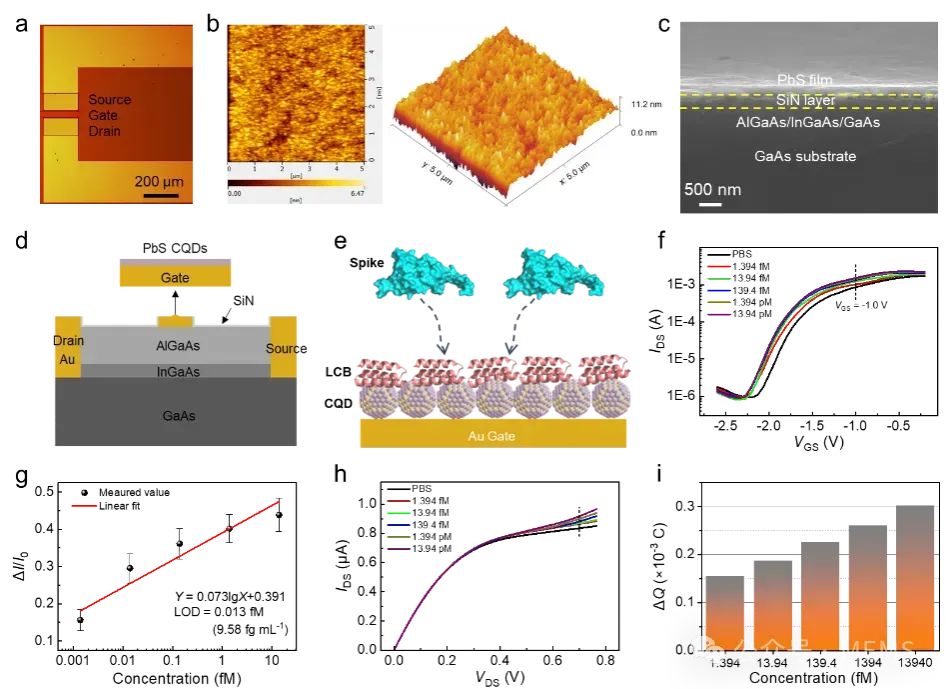

胶体量子点具有显著的表面效应和尺寸效应,在气体分子、金属离子等生化传感器研究中已展现出独特的敏感效应。该工作瞄准合成生物学领域研究前沿,利用从头设计的新冠刺突蛋白人工受体替代传统抗体,人工受体尺寸约3 nm,相对分子质量约6.81 kDa。通过胶体量子点对人工受体的标记,构建特异性分子识别机制和电信号转导机制(图2),结合高电子迁移率场效应晶体管实现片上信号放大。随着刺突蛋白浓度增加,量子点-栅极耦合电容变化幅度逐渐增强,表明刺突蛋白的结合可有效改变耦合电容,基于量子电容效应的独特增敏机制,灵敏度相较于平面三电极器件提升了3个数量级,对目标抗原蛋白的检测下限为0.013 fM(图3)。这些结果为进一步开发和利用人工受体分子、量子点人工原子等新材料构建高性能生化传感芯片打下基础。

图3 量子点生物传感芯片微观结构及其检测性能

审核编辑:刘清

-

电化学传感器的发展怎么样?2020-03-25 3140

-

光纤DNA生物传感器的研究动向2009-07-02 599

-

电化学DNA传感器研究进展2009-07-03 708

-

电化学生物传感器研究进展2010-12-30 426

-

电化学生物传感器之医学应用2018-03-21 12935

-

电化学生物传感器前景2018-12-17 13116

-

一种基于“分子穿越”原理的纸基电化学生物传感器2018-12-22 5708

-

云南大学研发的电化学生物传感器可检测新冠病毒2020-03-03 5948

-

基于电化学传感器的生物芯片2022-06-21 3101

-

PALMSENS支持实现电化学生物传感器护理点诊断2023-02-16 8990

-

青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!2023-05-05 1942

-

电化学生物传感器:中国科研的新宠儿!2023-12-15 1600

-

便携快速检测的电化学生物传感器:颠覆性变革生物检测方式2024-04-26 3046

-

三郡科技:电化学生物传感器电极与生物芯片的异同2024-04-28 2780

-

电化学生物传感器在生物检测领域的显著优势2024-04-29 2055

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !