一个篱笆三个桩——记晶体三极管的发明

描述

陈武,教授,博士生导师,IET Fellow,东南大学先进电能变换技术与装备研究所所长。长期从事大功率电力电子变换及其应用领域的研究工作。主持国家自然科学基金3项、国家重点研发计划课题1项。研究成果发表SCI/EI论文100余篇,出版专著5部。本文摘自新出版的电力电子综述和科普专著《寻迹电力电子》一书。

本文摘自新出版的电力电子综述和科普专著《寻迹电力电子》一书。

一个篱笆三个桩——记晶体三极管的发明

如果单独选择一个事件作为半导体登上国际舞台的标志,那么肯定是1947年底美国贝尔电话实验室发明了晶体三极管。1943年美国贝尔实验室建立了一个强大的固体物理研究小组,领导者是威廉·肖克利(William Shockley,物理学家)和两位未来的诺贝尔获得者:约翰·巴丁(John Bardeen)和沃尔特·布拉顿(Walter Brattain)。你可能不知道,布拉顿于1902年出生在我国的福建厦门鼓浪屿,因为他的父亲那时正在一所叫“Ting-Wen Institute”的教会学校任教,1903年布拉顿就回美国了,这样算起来,这位诺贝尔奖获得者和我国还是有点渊源的。

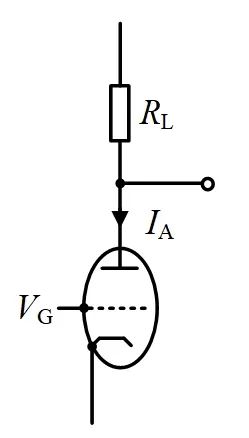

随着理论和实验方面对半导体性质的逐渐理解,人们逐渐意识到半导体材料中杂质浓度会对其性能产生重要影响(如用于制造芯片的半导体级硅,要求纯度高达9N-12N,也就是99.9999999%-99.9999999999%,可能是世界上最纯净的物质了),因此对半导体材料的纯化提出了很高要求。纯化是用熔化实现的,因此,锗(Ge,熔点937℃,1885年俄国科学家门捷列夫预言了锗的存在,并把它称为“亚硅”,即预测它的性质与硅相近)是第一个成功纯化了的半导体,硅(Si,熔点1412℃)的熔化要困难的多,化学活性也高,所以早期的半导体工作大部分都选择了锗。当时的放大器都还用真空三极管,又大又笨重损耗也高。因此,开发一个半导体器件替代真空三极管一直是研究人员的追求。项目团队领导人肖克利十分执着于“场效应晶体管”的概念,即用电场控制半导体的电导率,这种器件包括一薄片半导体材料,旁边是栅极,利用栅极上的电压/电场可以强烈地调制半导体材料的电导率,其原理和真空三极管类似(也很容易理解,利用已知原理来开发新的事物,这是顺理成章的想法),如图1所示。但实验没有取得成功,于是团队转而研究锗的表面性质,来揭示这个失败的原因。

(a) 真空三极管

(b) 场效应管

真空三极管与场效应晶体管的比较

第一个显著的进展是巴丁的“表面态”理论,用于解释肖克利实验的失败原因。无论半导体晶体有多么纯净,表面有杂质原子(如氧原子等),表面的“悬空键”可以捕获自由电子,让他们牢牢禁锢在表面动弹不得,从而降低了半导体总的电导率。巴丁用这种理论解释了表面大约每1000个原子有一个杂质原子,就可以把预言的场效应完全屏蔽了。很快,又有一个偶然的发现,他们把一滴液体滴在接触点上,用这滴液体作为栅极,惊人的事情发生了。这个装置产生了很大的增益,虽然响应非常慢,频率不到10Hz,这是由于栅极电解液中离子的迁移率很低限制的。

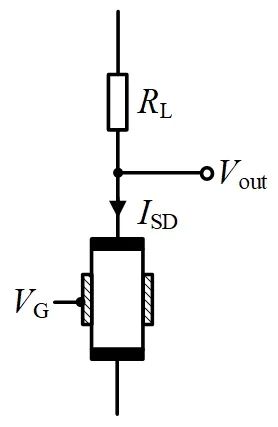

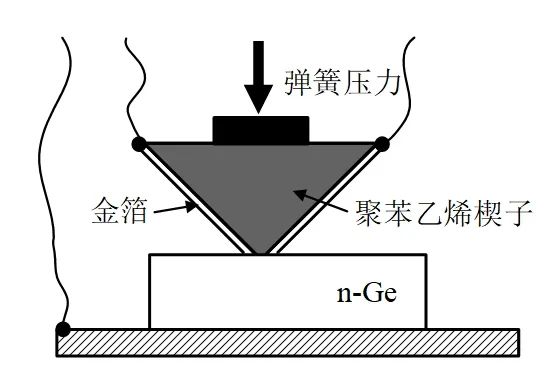

为了开发有用的放大器,显然需要用不依赖于离子导电的固体材料替代电解液,接下来的实验采用了二氧化锗(GeO2)薄膜,在表面上蒸发了一层金电极作为栅极。但是又一个偶然发生了,在测量前布拉顿清洗样品时不小心把氧化物薄膜洗掉了,在锗表面形成了两个金电极。结果竟然观察到了频率高达10kHz的电压增益,但是没有功率增益。布拉顿认识到,这是因为栅极太大了,为了提高效率,需要两个金电极靠得非常近。巴丁通过计算得到,这个间距应该不大于50μm。布拉顿使用了一个巧妙的结构,如图2所示,在覆盖着金箔的聚苯乙烯三角形上,他用剃须刀沿着顶端小心的划了一道缝,再将三角形划缝的点轻轻地放在锗上,他们看到了一个奇妙的效果——信号通过一个金触点进入,并随着它从另一个触点出来而增加,第一个点接触(Point-contact)晶体管已经制成。

图2 布拉顿制作的第一个点接触锗晶体管示意图

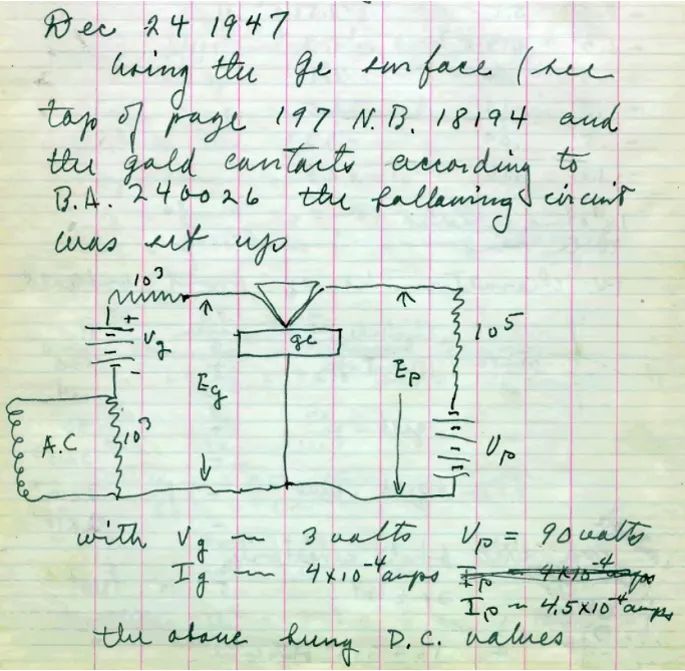

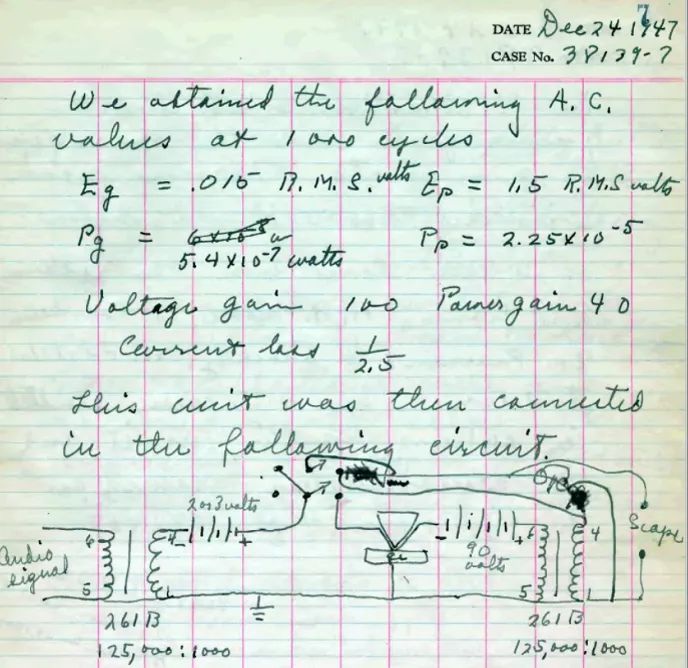

1947年12月24日,平安夜诞生的这个简陋的装置,就像上天带给人类的礼物,在未来的几十年,改变了整个世界。世界上第一个晶体管成功测试的那天,布拉顿做了实验笔记,如图3所示。由于有点潦草,我只能看懂其中的部分内容。以图3 (a)所示电路进行实验,得到的实验效果如图3 (b)上半部分所示,当Eg有效值为0.015V时,Ep有效值为1.5V,此时电路左侧功率为Pg=5.410-7W,右侧功率为Pp=2.2510-5W。所以得到电压增益(voltage gain)为100,功率增益(power gain)为40。这说明了两个问题,第一是在做实验中要勤于做笔记;第二是笔记要保存好,说不定哪天你的笔记就成了历史文物。

(a)

(b)

图3 布拉顿的实验室笔记本

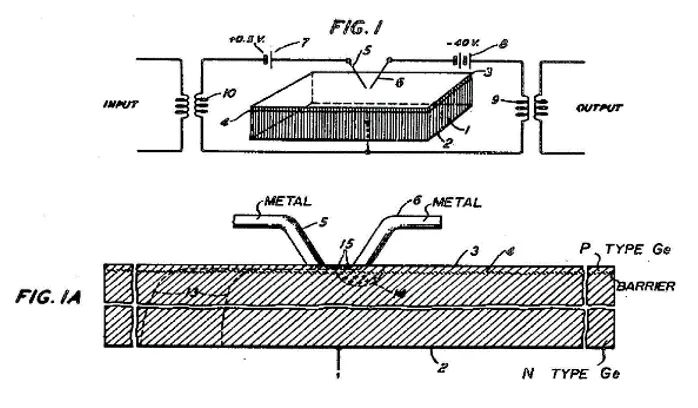

1948年6月17号,巴丁和布拉顿申请了“Three-electrode circuit element utilizing semiconductive materials,US2524035”的美国专利,见图4 (a),专利申请上竟然没有项目领导肖克利的名字,而1956年是这三人共同获得了诺贝尔物理学奖,那肖克利的贡献在哪呢?

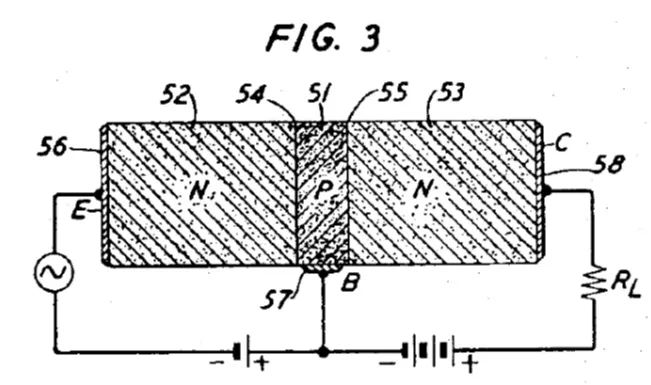

威廉·肖克利在芝加哥的一家酒店独自度过了1948年的圣诞节,肖克利的一月相当凄凉,他认为他应该因发明晶体管而获得唯一的荣誉,毕竟最初的研究想法是他提出的。但贝尔实验室的律师不同意,他们甚至拒绝让他申请专利(US2524035专利申请上的确没有他的名字)。肖克利决定,唯一要做的就是发明一个更好的晶体管,做到“人无我有,人有我优”。他认识到点接触晶体管是脆弱的、难以制造的且不适于商业化。当研究团队的其他成员兴高采烈地改进巴丁和布拉顿的点接触晶体管时,肖克利专注于自己的想法——从不让实验室里的任何人知道他在做什么。肖克利想到了他一直在努力研究的半导体的“场效应”,1948年1月23日,由于睡不着,肖克利一大早就坐在厨房的桌子旁,他突然有了一个启示,他认为自己有一个改进晶体管的想法,这将是三层三明治结构,两个最外层的部分是半导体中电多子,而中间层的部分电少子,中间层的作用就像一个水龙头——当该部分的电压上下调节时,它可以随意打开和关闭三明治中的电流。

肖克利没有告诉任何人他的想法,这个晶体管背后的物理原理与巴丁和布拉顿的点接触晶体管非常不同,因为它的电流是直接流过半导体块,而不是沿着表面流动。当然,当时没有人能确定电流是否能直接流过半导体,于是肖克利找来了两个团队成员单独进行了该实验而没有告诉其他人(一方面肖克利可能想在讨论这个想法可行性之前对其进行测试,另一方面,也可能他觉得关于点接触晶体管的想法已经被巴丁和布拉顿“采纳”了,不想冒新的想法被别人再“采纳”的风险)。1948年2月18日,肖克利得知他的想法的确可以工作,他第一次向团队其他成员分享了他的三明治晶体管概念(也即大家熟知的结型晶体管)。巴丁和布拉顿对这个消息感到震惊,很明显,肖克利已经保守这个秘密好几个星期了。于是,肖克利在1948年6月26日自己单独申请了“Circuit element utilizing semiconductive material,US2569374”的美国专利。两种结构的晶体管示意图如图4(b)所示,这个图大家一定对其很熟悉亲切,这就是后来双极性结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)的前身,BJT应用于模拟电路有它的优势,一直沿用至今。

(a) 点接触晶体管

(US2524035)

(b) 结型晶体管

(US2569374)

图4 两种晶体管结构示意图

1948年7月1号,贝尔实验室正式对外发布了一个新闻公告“An amazingly simple device, capable of performing efficiently nearly all the functions of an ordinary vacuum tube, was demonstrated for the first time yesterday at Bell Telephone Laboratories where it was invented, known as the Transistor”。至此,贝尔实验室把这个新器件展示给仍然摸不着头脑的世界,但很少有人意识到它的重要性,甚至没有登上报纸的头版。1951年9月,贝尔实验室召开了一次晶体管研讨会,并将两种类型的晶体管技术许可给任何支付25000美元费用的人(如德州仪器公司,简称TI,1954年研制出了第一个商用的硅晶体管;日本的索尼公司,2.5万美元在当时是巨款,相当于当时索尼公司资产的10%,但正因此索尼公司开发出了日本第一台晶体管收音机“TR-55”而一举成名),这是晶体管产业的开始,它改变了我们的生活方式。

1956年,肖克利、巴丁和布拉顿共同获得诺贝尔物理奖,以表彰他们对半导体的研究和发现晶体管效应。对此,巴丁和布拉顿有些不甘心,但如今从历史角度看待肖克利对半导体领域的贡献,也仍然是实至名归了。早在1951年,巴丁就因与肖克利不和,离开了贝尔实验室到伊利诺伊大学香槟分校任教,转而研究超导问题。1972年,约翰·巴丁、列侬·库珀、约翰·R·施里弗三人共同荣获诺贝尔物理学奖。他们的获奖理由是:1957年共同提出低温超导理论,即通常所说的BCS理论(B、C、S分别为他们姓氏的第一个字母)。

巴丁也成为唯一一位两次获得诺贝尔物理学奖的人。

-

晶体三极管的结构和作用以及工作原理2024-03-05 2805

-

晶体三极管的工作状态2023-09-12 2055

-

三极管的三个工作区域2023-03-31 17410

-

如何测量晶体三极管?2023-02-25 3120

-

晶体三极管的结构与分类2020-09-19 12456

-

晶体三极管的概念及类型2020-06-20 8750

-

关于晶体三极管hFE的问题2019-08-06 2524

-

晶体三极管放大原理 详解晶体三极管放大电路2018-08-15 39124

-

音响中晶体三极管的工作原理是什么?2010-03-31 4157

-

三极管,三极管是什么意思2010-03-06 11292

-

晶体三极管的工作原理2009-11-05 16578

-

晶体三极管检测器2009-09-23 879

-

晶体三极管2006-04-16 3885

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !