利用微流控技术制备的“心脏颗粒”,用于评估药物的心脏毒性

描述

心脏是人体中一个复杂而重要的器官,具有心脏毒性的药物如乌头碱等严重制约了其临床应用,建立合适的三维(3D)体外心脏模型有助于探究乌头碱的心脏毒性机制,指导临床安全用药。

通过液滴微流控技术制备的多隔室心脏颗粒模型具有低成本、高灵活性和高通量的特点,是应用于药物心脏毒性机制研究的理想模型。

近日,清华大学林金明教授带领研究团队与成都中医药大学张艺教授团队合作,制备了一种具有操作简便、无标记检测和可控性强等特点的六隔室心脏颗粒,并通过液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)检测了乌头碱心脏毒性反应下的细胞代谢物,以及利用分子生物学技术评估了乌头碱刺激后心脏毒性相关指标的表达,最后总结了乌头碱的心脏毒性机制。

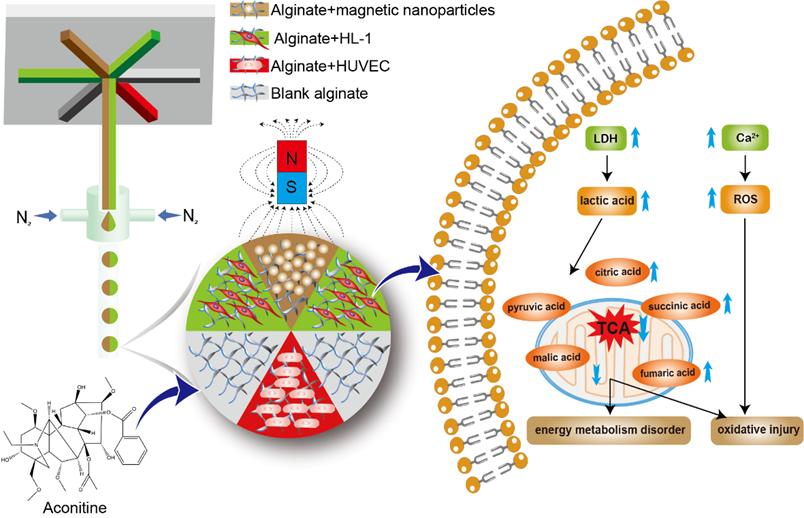

该工作设计的微流控装置制备了由HL-1和HUVEC细胞3D共培养的六隔室心脏颗粒模型,该模型用磁颗粒定位,在不需要标记的情况下能够清楚地观察到每个隔室的细胞状态。此外,研究人员通过LC-MS和分子生物学技术发现乌头碱能够破坏细胞膜结构引起乳酸脱氢酶(LDH)外渗和Ca²⁺超载,从而抑制三羧酸(TCA)循环,导致能量代谢紊乱和氧化损伤,最终引发心肌细胞凋亡。

这些结果提供了一种新型的体外心脏模型以及药物的安全研究策略。该成果以“Evaluation of aconitine cardiotoxicity with aheart-on-a-particle prepared by a microfluidic device”为题,发表在英国皇家化学会期刊ChemicalCommunications上,并入选为hot article。

论文链接:

https://doi.org/10.1039/D4CC00396A

审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。

举报投诉

-

保持心脏设备市场的设计成本、低功率和功能之间的平衡2010-12-21 2543

-

飞利浦开发出超声波传感器,可监测心脏情况2011-12-24 5626

-

随时心脏监测,远离心脏风险2014-06-07 3301

-

详解高危心脏病人远程实时监护系统2019-07-29 1433

-

心脏病专家David Axelrod,展示VR心脏模型用于医学研究2018-08-01 1593

-

利用微流控技术制备具有生物相容性的双水相微载体2018-09-28 2955

-

利用微流控技术制备高度贯通多孔微载体2019-06-30 4740

-

机器学习在预测药物心脏毒性的所有主要形式中起着关键作用2020-07-03 2102

-

研究人员利用微流体化工技术制备高度贯通的多孔高分子微球用于药物筛选2020-09-29 2441

-

用于心脏跳动手术的机器人导管2021-03-16 1094

-

基于SU-8微流道的SAW器件制备实现药物雾化2022-07-10 1497

-

微流控芯片的设计与制备2022-08-17 7748

-

华东师范大学:激光定制3D微流控芯片连续制备不同尺寸半导体聚合物纳米颗粒用于荧光传感2023-07-06 2339

-

基于透明ITO电极的多功能心脏微生理系统可进行电信号监测2024-03-12 2748

-

利用微流控芯片,实现银纳米颗粒的按需可控制备2024-04-22 2268

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !