高鲁棒性植入式神经电极界面,用于神经元电活动的长期追踪记录

描述

植入式神经电极技术的发展已成为神经环路精准解析过程中的关键研究工具。然而,长期稳定的神经电极界面在活体水平的应用上仍面临挑战。

针对上述问题,中国科学院深圳先进技术研究院脑认知与脑疾病研究所/深港脑科学创新研究院、脑认知与类脑智能重点实验室鲁艺研究员团队,报道了一种利用原位电化学沉积和负电荷基团掺杂的策略。基于这一策略,团队成功研发出高鲁棒性的植入式神经电极界面,并在活体水平实现对神经元电活动的长期追踪记录,为脑认知和脑疾病的深入解析提供重要的技术支持。相关研究成果以“Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) / Functional Gold Nanoparticle films for Improving the Electrode-Neural Interface”为题,发表在Advanced Healthcare Materials期刊上。

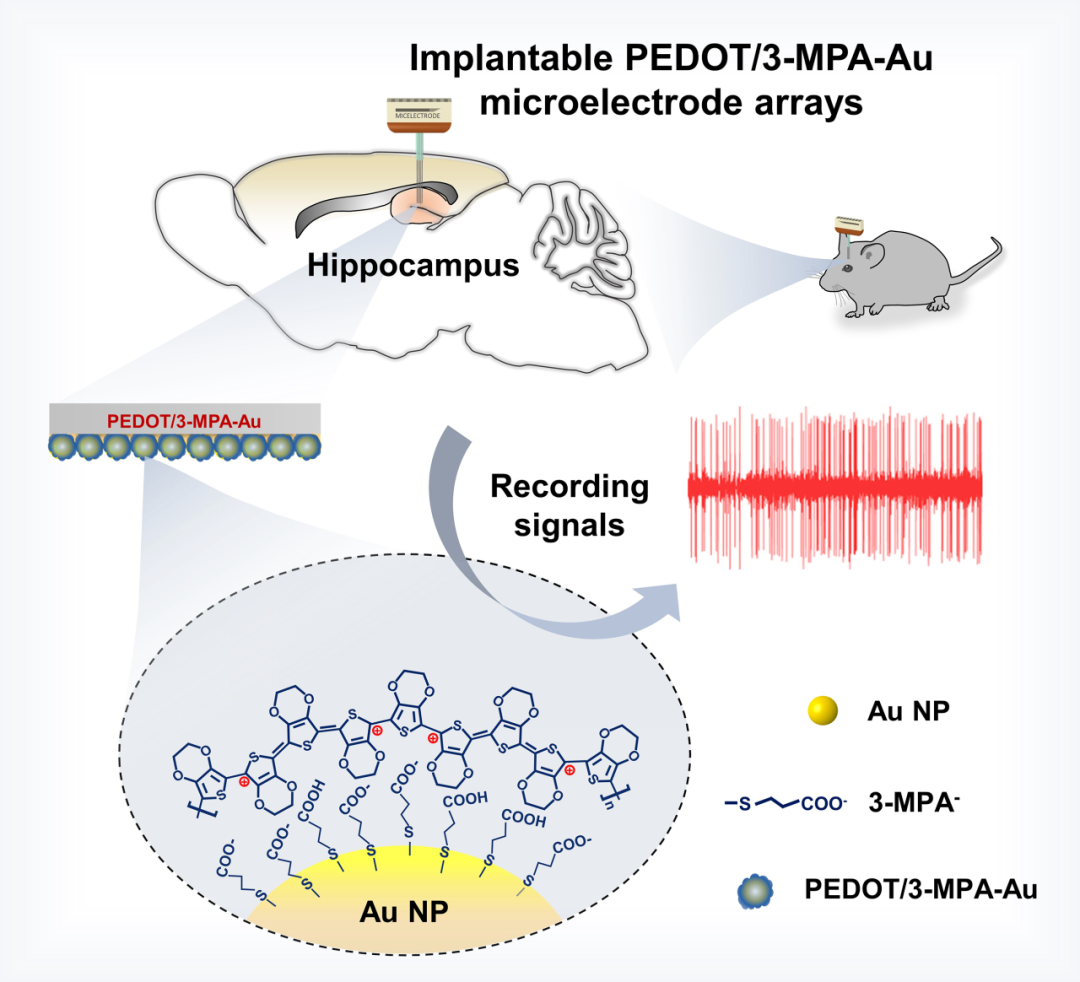

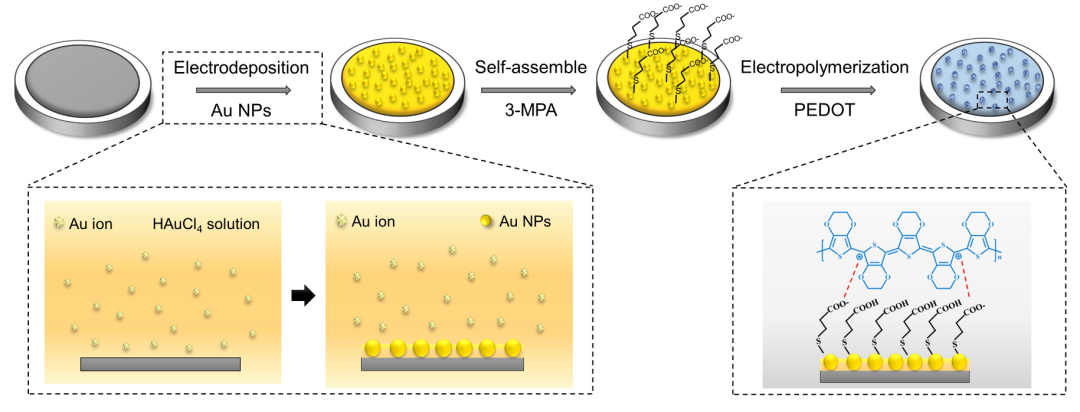

电极界面功能的长期可靠性不仅依赖于其生物相容性,机械稳定性和电化学稳定性在慢性植入过程中亦扮演着至关重要的角色。该团队成功通过原位电化学沉积技术,在电极界面上形成一层纳米金颗粒。随后,利用自组装原理,将带有负电荷的羧基基团巧妙引入纳米金颗粒表面。得益于电荷间的相互作用力,团队进一步通过电化学聚合方法,将带有正电荷的导电聚合物牢固连接在纳米金颗粒表面,从而构建了神经界面修饰层PEDOT/3-MPA-Au。此策略不仅显著扩展了电极界面的电活性面积,更实现了界面应力的有效分散,从而显著提升了电极界面的整体性能。

稳定高效的PEDOT/3-MPA-Au神经电极设计原理

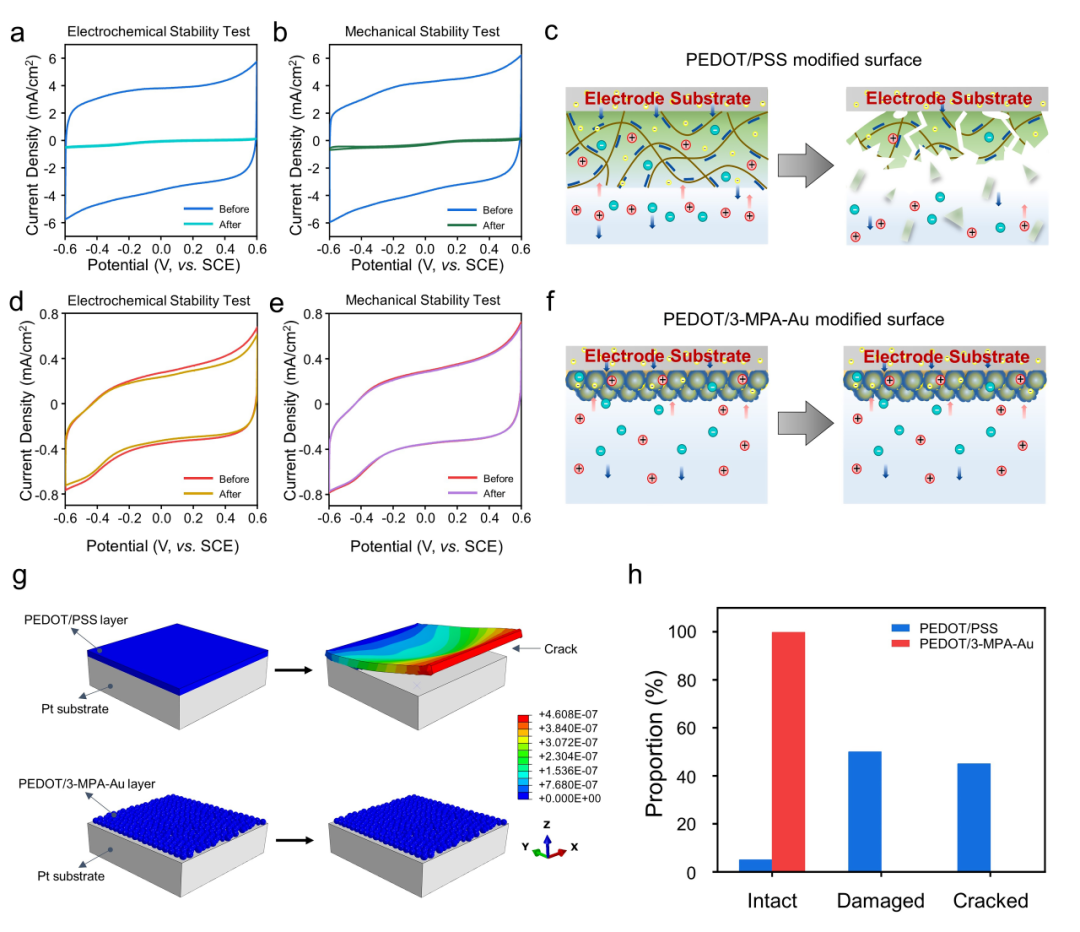

研究团队证实,所提出的方法能够有效强化导电聚合物修饰层与刚性电极间的结合,展现出卓越的电化学和机械稳定性。在经历多达100次的循环伏安测试以及机械超声(功率为120 W)的严格测试后,PEDOT/3-MPA-Au电极仍维持着较低的电化学电阻。

此外,团队还借助有限元分析,对PEDOT/3-MPA-Au以及传统导电聚合物膜(PEDOT/PSS)在电化学作用及溶液环境下的扩展过程进行了研究,并揭示了裂纹的萌生与扩展过程。从理论层面,研究团队深入阐释了修饰层与基体界面间的增韧机制,即PEDOT/3-MPA-Au在衬底界面处经历的膨胀与应变最小,从而揭示了其在提升界面长期稳定性方面的关键作用。

PEDOT/3-MPA-Au电极修饰层的电化学和机械稳定性

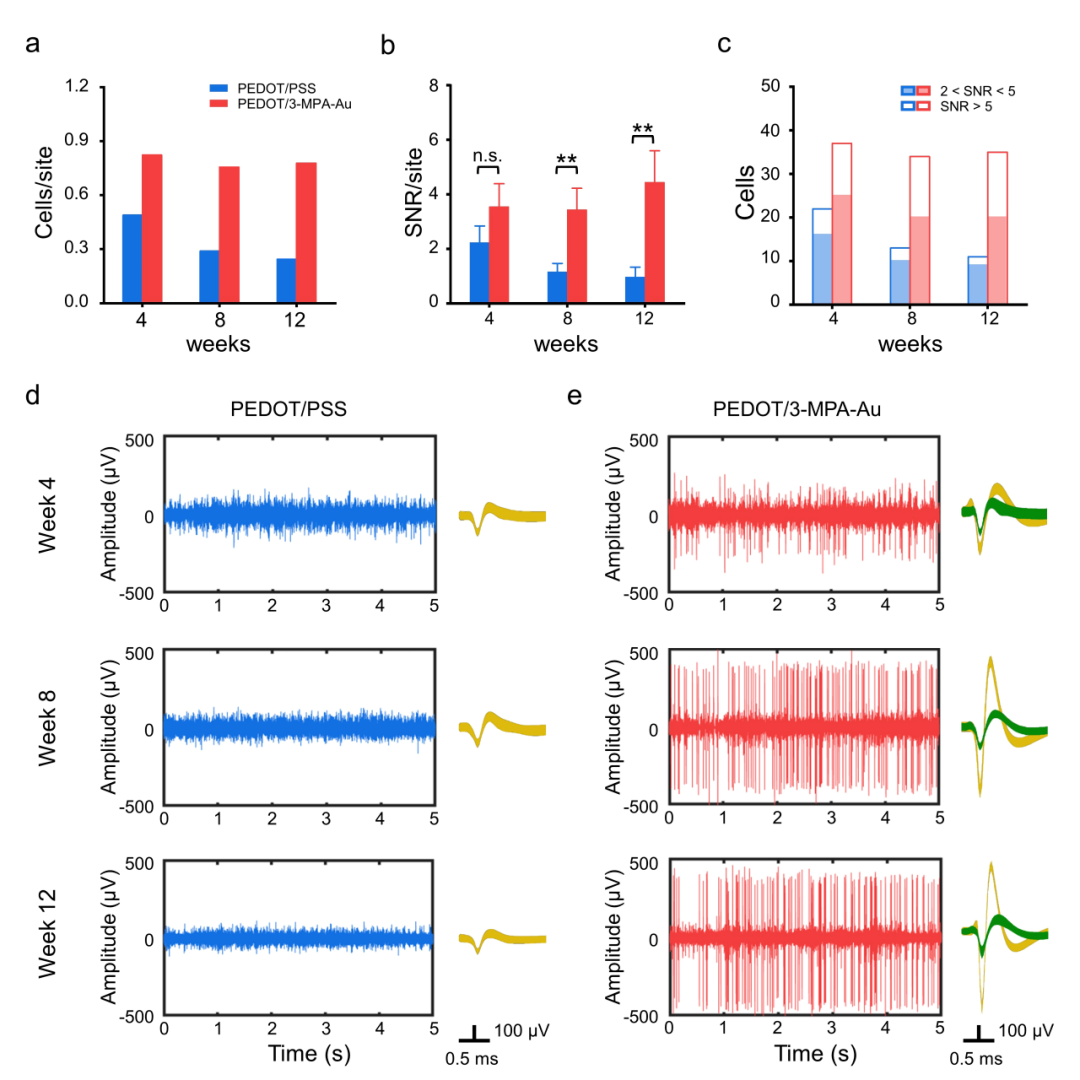

此外,研究团队将修饰有PEDOT/3-MPA-Au的神经电极阵列植入小鼠背侧海马区域,并进行了长期的功能验证。经过长达数月的电生理记录,研究团队发现PEDOT/3-MPA-Au修饰后的神经电极展现出了优异的性能,成功记录到了更多的高信噪比神经元的电活动。这一发现充分证实了该神经电极在体内具备持续捕获高质量、稳定长期电生理信号的能力。更为关键的是,实验结果进一步证实了该神经电极阵列在活体动物中具有对相同神经元进行长期稳定跟踪记录的潜力,将为神经环路解析提供有力的支撑。

PEDOT/3-MPA-Au神经电极的慢性电生理记录性能

总之,这项工作不仅为神经环路功能研究和脑机接口研究提供了重要的技术支持,还有望为神经精神疾病的诊疗提供新的工具。

中国科学院深圳先进技术研究院脑所巫祎咏、王璐璐和阎梦萦为这项工作的共同第一作者,鲁艺博士为通讯作者(主要负责电极界面设计、稳定性和生物学验证)。哈尔滨工业大学(深圳)柯丁宁博士为这项工作的共同通讯作者(主要负责电极材料的理化表征和界面分析)。该研究受到了国家自然科学基金委优秀青年基金、国家科技创新2030——“脑科学与类脑研究”重大项目等项目的资助。部分工作在深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施的支持下完成。

论文链接: https://doi.org/10.1002/adhm.202400836

审核编辑:刘清

- 相关推荐

- 热点推荐

- 神经元

-

SNN加速器内部神经元数据连接方式2025-10-24 115

-

无刷直流电机单神经元PI控制器的设计2025-06-26 363

-

神经元是什么?神经元在神经系统中的作用2024-07-12 5714

-

神经元的基本作用是什么信息2024-07-03 2938

-

神经元 C 参考指南2023-07-04 317

-

微电极技术的发展现状2023-02-01 2404

-

综述:用于神经活动记录的柔性有机晶体管的研究进展2022-11-28 1003

-

美国莱斯大学开发新型装置:纳米管纤维插入大脑,帮助记录神经元活动2018-01-31 1158

-

研究表明石墨烯电极有助修复感知功能2016-02-01 3607

-

基于系统辨识的神经网络鲁棒性研究2010-07-22 735

-

采用单神经元自适应控制高精度空调系统仿真2010-03-18 2243

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !