柔性太赫兹超构材料传感器,用于农药浓度检测

描述

近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与太赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的太赫兹超构材料传感器。研究成果以《一款应用于农药传感与检测的柔性太赫兹超构材料传感器》(A Flexible Terahertz Metamaterial Sensor for Pesticide Sensing and Detection)为题发表于期刊ACS Applied Materials & Interfaces(IF=9.5)。

随着太赫兹技术的快速发展,出现了许多应用场景。太赫兹波具有高穿透性、非电离性、宽带和高分辨率等优点,被广泛用于无损检测、高速通信和无接触检测等。太赫兹传感器主要有以下几种类型:折射率传感器、生物传感器、农药传感器等。然而,大多数太赫兹传感器都不具备柔性,无法满足生物传感或农产品农药检测需求,因此柔性传感器的研究逐渐增多。并且更多的新型材料被引入太赫兹传感器领域,以提升传感器性能,其中石墨烯因其独特的电学和光学特性也被用于太赫兹传感器设计。石墨烯的费米能级可被电压、激光或化学物质影响,用于调节传感器特性。石墨烯既可替代传统超构材料传感器顶部的金属层,也可覆盖在传统超构材料传感器的上表面,以提高检测灵敏度。然而,现有石墨烯加载传感器仅限于低农药浓度检测,高浓度检测能力并不出色。

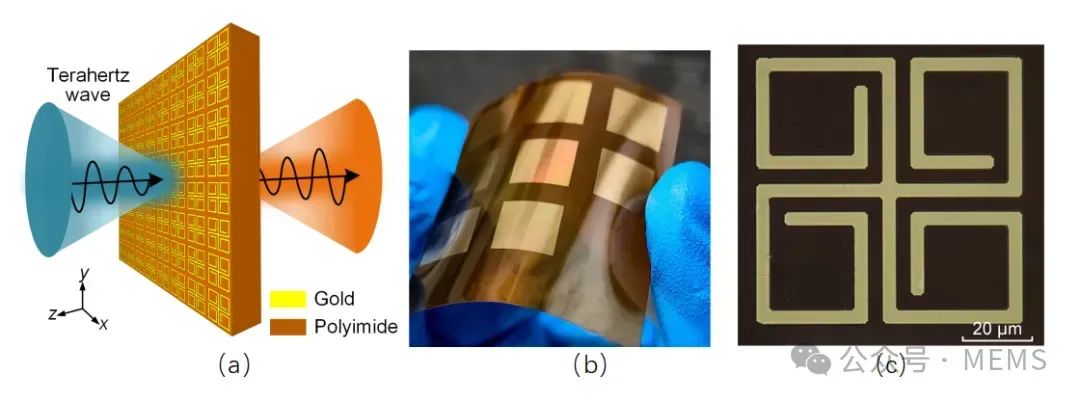

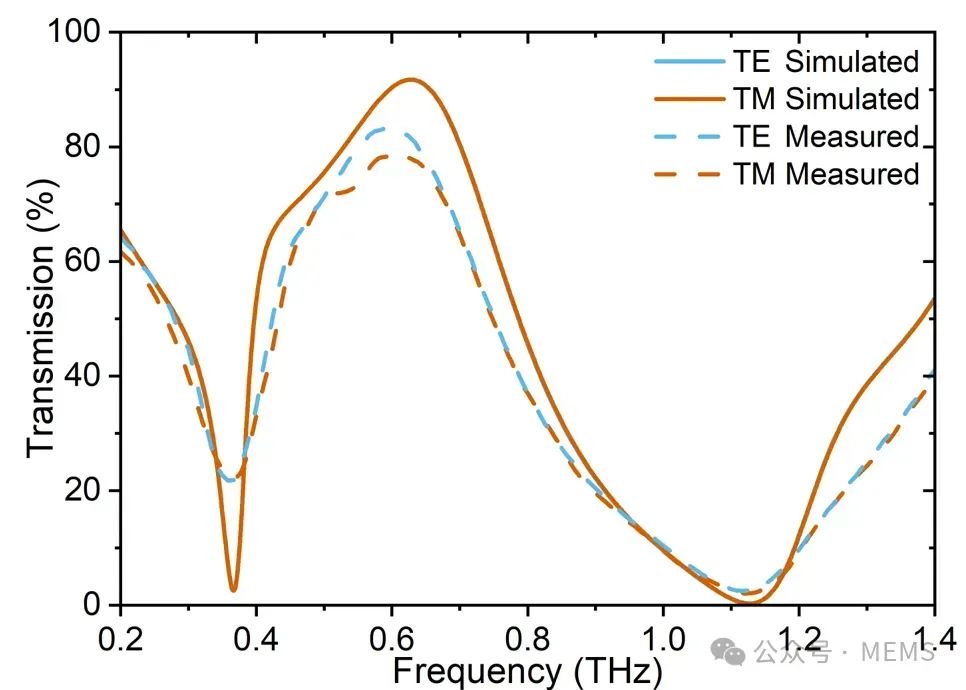

在最新的研究中,科研人员设计了一款超构材料传感器,其单元结构为螺旋形折线结构,并且经过紫外光刻技术的制备,得到了传感器样品(图1)。使用太赫兹时域光谱仪对传感器进行了测试,测试结果与仿真结果吻合度良好,表明传感器的两个谐振点出现在0.37 THz与1.13 THz(图2)。

图1 (a)超构材料传感器示意图。(b)传感器样品照片。(c)显微镜下的传感器单元结构照。

图2 传感器透射率的仿真与测试结果

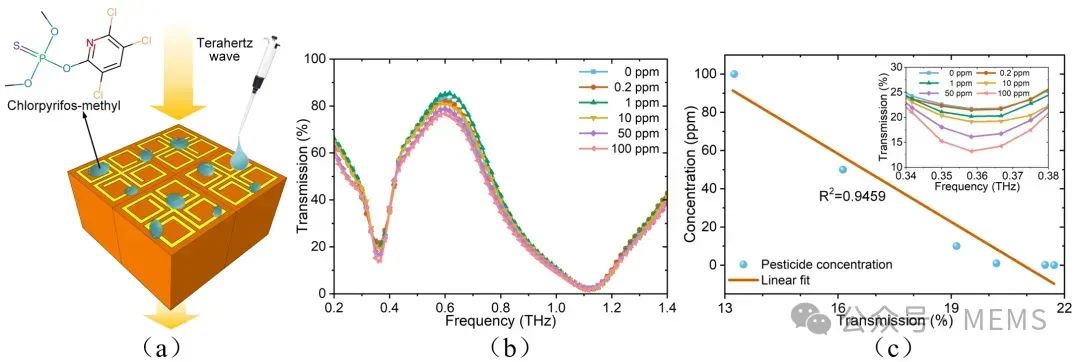

研究人员测试了该超构材料传感器对于农药浓度的传感能力。在该研究中,采用了不同浓度的甲基-毒死蜱(C7H7Cl3NO3PS)农药的丙酮溶液。通过使用移液器将各种浓度的农药溶液滴加到传感器样品上表面,随后,使用太赫兹时域光谱仪测试其透射率。微量外部物质的存在会改变超构材料表面的介电环境,从而在表面产生增强的局部电场。这些变化表现为谐振峰的变化,使传感器能够高度灵敏地检测农药浓度。结果表明,峰值透射率甲基-毒死蜱溶液浓度之间存在较强的线性相关性。(图3)

图3 (a)甲基-毒死蜱溶液传感测试示意图。(b)传感器在农药浓度从0增加到100 ppm时的透射图谱测试结果。(c)在第一个谐振频率下,最小透射率与甲基-毒死蜱溶液浓度之间的线性关系。

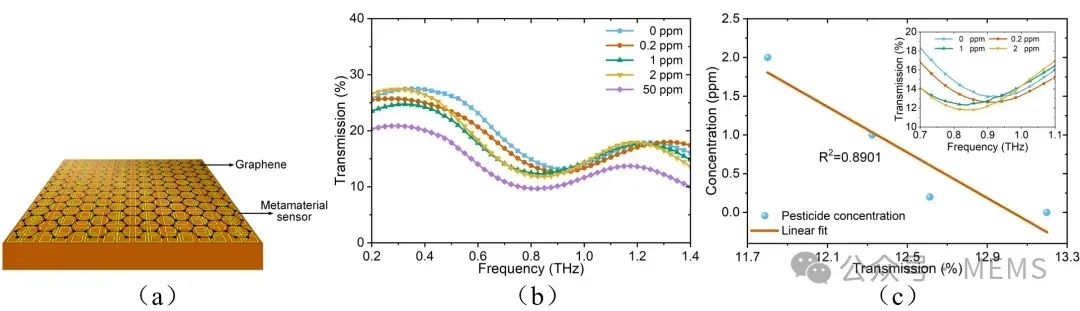

图4 (a)甲基-毒死蜱溶液传感测试示意图。(b)传感器在农药浓度从0增加到100 ppm时的透射图谱测试结果。(c)在第一个谐振频率下,最小透射率与甲基-毒死蜱溶液浓度之间的线性关系。

通过在传感器表面加载单层石墨烯,可以显著增强其在低浓度范围内的农药检测性能。石墨烯能够通过其表面π电子与外部分子相互作用,影响费米能级并改变透射图谱。实验表明,加载石墨烯的传感器比未加载的传感器具有更平滑的透射图谱。在加载石墨烯的传感器表面滴加低浓度的农药溶液进行测试后,结果表明传感器的透射率与农药浓度呈现出线性关系。

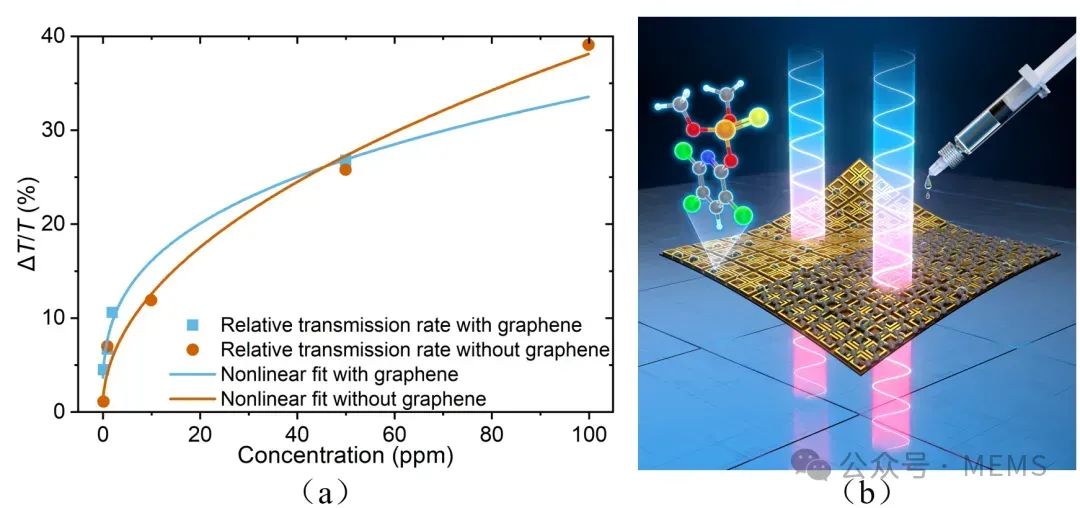

研究人员利用相对透射率将加载或未加载石墨烯的超构材料表面传感器的传感灵敏度进行对比。可以明显看出,当甲基-毒死蜱溶液浓度低于45 ppm时,石墨烯显著提高了传感灵敏度,尤其是在低于10 ppm范围内。浓度高于45 ppm范围内,则是未加载石墨烯的传感器灵敏度较高。究其原因,是当农药浓度较低时,未加载石墨烯的超构材料传感器表面农药分子比较随机分散,它们的不同位置对超构材料结构产生不同影响,导致了谐振变化的抵消,从而降低了传感灵敏度。然而,当在超构材料传感器表面加载石墨烯时,农药分子会影响整片石墨烯的费米能级,这种影响对传感器来说相对均匀,导致了更高的灵敏度。

此外,在较高的农药浓度下,农药分子在超构材料传感器上均匀分散,石墨烯便不再具有提高灵敏度的作用。因此,对于检测低浓度农药,应选择加载石墨烯的传感器。然而,当甲基-毒死蜱溶液浓度超过45 ppm时,应该优先选择未加载石墨烯的超构材料传感器。(图5)

图5 (a)随着甲基-毒死蜱溶液浓度从0增加到100 ppm,传感器在加载和未加载石墨烯情况下的相对传输率。(b)加载和未加载石墨烯的传感器综合使用示意图。

该研究介绍了一种太赫兹超构材料传感器,并通过UV光刻技术制备,利用太赫兹时域光谱仪系统进行测试。传感器在折射率和农药检测方面表现出色,特别是在低浓度下,加载了单层石墨烯的传感器性能更佳,在高浓度下,则不需要加载石墨烯。未来工作将重点解决传感器的限制,并验证其耐久性和稳定性。

西安交通大学徐开达研究员为论文的通讯作者。西安交通大学的博士研究生王东旭和中国工程物理研究院微系统与太赫兹研究中心罗思源博士为共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金NSAF联合基金与西安交通大学“思源学者”基金的支持。

文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c04503

审核编辑:刘清

-

基于CNT/Polymer复合材料的柔性触觉传感器设计2011-03-08 2111

-

探讨太赫兹成像在工艺检测中的应用2018-07-26 5850

-

基于碳纳米管材料的柔性太赫兹成像仪,拓展了太赫兹应用2018-07-27 4765

-

德国推出新型传感器探头,表明国外太赫兹无损检测技术逐渐成熟2020-07-23 891

-

西安交大:3D打印的基于环偶极子的高性能太赫兹传感器及其应用2022-10-25 1636

-

用于监测胃癌的无校准、高精度、坚固的太赫兹超快超表面2022-10-27 1481

-

如何实现太赫兹波段的可靠功率测量?2022-11-29 2493

-

虹科案例|太赫兹应用于岩石形貌检测2023-01-11 1993

-

七波段太赫兹超构材料吸收器助力生物医学应用2023-02-13 2131

-

如何提升太赫兹超构材料葡萄糖传感性能2023-06-17 1226

-

浅谈单像素衍射太赫兹传感器的结构缺陷2023-11-08 1044

-

高通量太赫兹成像的进展与挑战2023-12-18 1232

-

用单像素太赫兹传感器检测材料中的隐藏缺陷2024-01-03 1058

-

利用太赫兹超构表面开发一款革命性的生物传感器2024-02-25 1837

-

可用于机器人触觉感知的零泊松比柔性传感器2024-03-21 1705

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !