一种基于红外测温传感器的高速电吹风高精度体感控温解决方案

描述

我个人从事个护类电器的研发二十余年,客户产品以出口为主,包括电吹风、直发器、卷发棒等产品。近些年行情不好,成本竞争激烈,同质化严重,大家都在寻找创新性设计和差异化卖点。经过三年的探索现将我个人在电吹风行业上曲折的探索分享给大家,仅作为技术交流。

电吹风属于个人护理家用电器领域,主要用于头发干燥和整形,自从其被发明到目前为止已经有一百多年时间。电吹风由于其方便、快捷等优势在人们的日常生活中被应用的越来越多,也越来越广。随着科技的发展和人们对品质要求越来越高,电吹风也是在不断的革新和进步。从而诞生出众多的知名品牌,诸如北美的HOT,雷明顿,康奈尔,英国戴森,日本飞利浦,松下,韩国UNIX,大宇,我们国内的徕芬,追觅等。

电吹风的技术革新到目前为止主要有两点:

普通电吹风到高速电吹风,目前为止高速电吹风的技术和供应链已经非常成熟,且主要配件高速电机的成本也大幅的下降,这为高速电吹风的推广和普及起到了至关重要的作用。

普通温控到智能温控,温控的意义不单是要吹干头发,还有塑形和保护发质等功能。传统电吹风的温控是在吹风口处安装一个NTC,通过控制板来控制出风口温度,但出风口的温度在使用过程中会因为出风口距离头发距离远近的变化而存在非常大的差异。日本飞利浦和美国雷明顿等品牌用红外测温传感器实现了固定距离的测温,从而相对精准的输出风温。最近戴森推出的Supersonic采用了测距传感器,根据吹风机距离头发位置的不同实时调节出风口的温度,这个体验非常的实用。但是还是不能做精准的体感温度控制。

关于红外测温在电吹风上的应用,很早之前飞利浦和松下就已经采用,用的是迈莱芯的MLX90614BBC,视场角35度。因为视场角还是比较大,所以在测温效果上主要还是定性的测温,定量测温精准度并不好,后面我们会讲视场角的重要性。其实最好的效果是能直接控制吹到头发或者皮肤上的温度,这是最直接的体感温度。针对不同人群或者不同的使用场景可以设定不同的温度,一旦设定好温度,不论怎么吹,距离远近或者如何摆动都能保证体感温度的相对准确性。基于上述效果,在开发过程中遇到了两个严重的认知问题,后面会逐个讲述。要达到变化距离吹发,获得恒定温度效果要解决两个主要问题:

首先这种场景基本上确定要采用非接触测温方式

算法+发热体配合的快速响应

关于红外测温传感器的选型,早期因为不了解这个传感器的特性,走了很多弯路。早期(2021年)选的是额温枪上用的模拟红外传感器,国内外品牌诸如石冢、海曼、众智、美思、晔映等都测试过。后期出现数字红外测温传感器,又测试了迈莱芯、上海晔映、深圳谷德、北京芯创(品牌好像是领麦微)等诸多品牌。无论是早期还是后期发现用普通额温枪那种传感器很难测得准,主要是因为视场角太大,随着距离的变化即便是一个温度相对固定的被测物,其输出的温度值变化也非常大。这种类型传感器不适合做远距离且测试过程中距离不断变化的应用场景,这是我们在开发时遇到的第一个严重的认知问题,因为不了解传感器特性,选型错误,导致该方案做了大量测试,做了各种算法和鲁棒性设计,效果仍然差强人意。后来发现视场角的重要性,普通大市场角的传感器不适用于距离稍微远一点且使用过程中距离不断变化的场景。

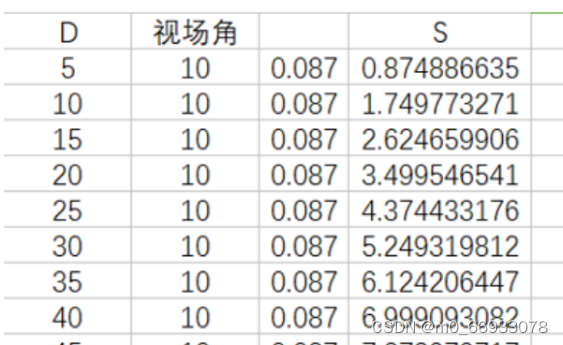

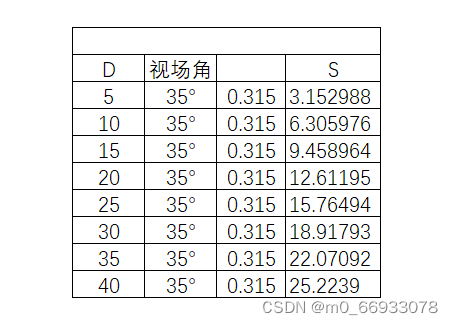

视场角是如何影响我们使用过程中的效果的呢?首先我们看如下两张图,左侧是视场角10度传感器,右侧是视场角35度。左侧D是传感器距离被测物距离,右侧S是以圆形态的被测物的最小直径,单位是cm。可以看到35度视场角传感器在距离被测物20cm时,要求被测物的最小尺寸是12cm直径的圆(10度视场角是直径3.5cm的圆),但是在使用时可能由于可能来回扫动吹风,无法保证传感器一直对着头发或者皮肤。这是为什么要选择小视场角传感器的主要原因

10度视场角

35度视场角

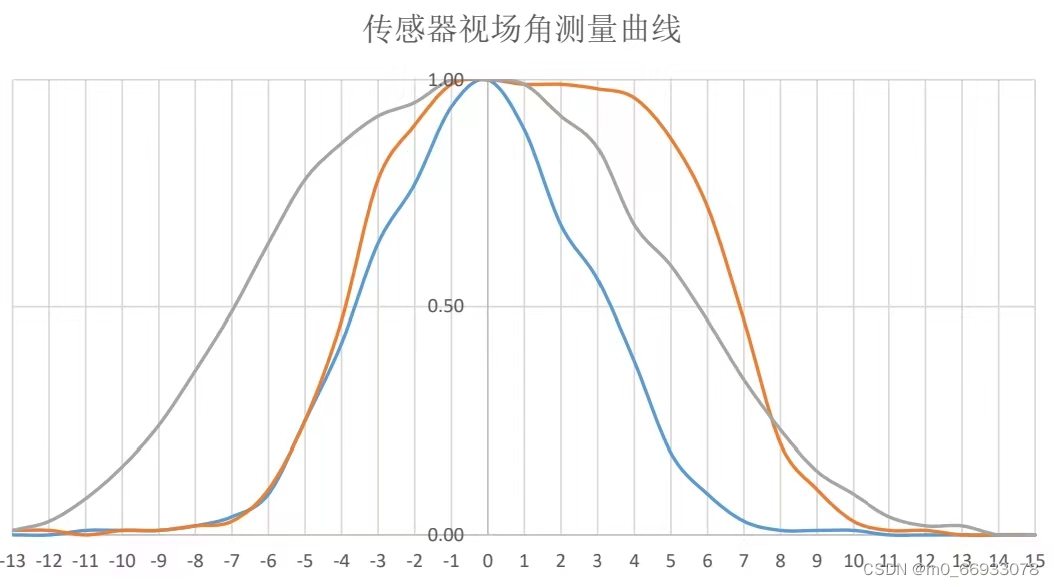

小视场角适用于远距离的测温,一般是距离超过10cm,到100cm左右的场景。电吹风应用在使用过程中出风口距头发的距离大概在5-30cm,之前我们也做过定距的测温方案,温度精度在±3℃,做变化距离下测温精度±3℃的挑战还是非常大的。关于视场角这部分,选择也有说法,首先是不少厂家规格书里的视场角和实际有一定的偏差,大部分是实际数据比规格书数据偏大。下图是根据厂家提供的方法,传感器正对恒温发热体测得数值最大为中心基点,左右移动,以幅值衰减到50%为视场角边界,我们测试了3款标注视场角FOV为10度的传感器。实测数据如下:领麦微FOV≈8度,众智FOV≈12度,晔映微≈13度。

蓝色:领麦微 橘色:众智 灰色:晔映微

测试视场角的过程中还发现了另外一个有趣的现象,下次有机会在和大家单独分享。

其次,在视场角满足的情况下还要看在我们使用的距离内其精度一致性(我们暂且称之为带内一致性),举例来说在5cm距离测试50℃的物体和在30cm距离测试50℃物体的误差是多少。如果在两个极限范围内测试通个物体的温差很大,就无法满足以上我们的设计要求。经过实测,大部分品牌单点红外传感器的带内一致性不够好。但是在其建议的固定距离也就是标定距离点下的精度都还可以。

之前总觉得这个应用比较简单,就是个测温,都已经是数字接口的传感器了,读出数据就可以了,这是我们遇到的第二个严重的认知问题。我们的使用方式是将传感器放在了电吹风吹风口正前方。

根据实测数据,电吹风工作起来传感器所处的环境温度在40-60℃左右。工作环境可以说是比较恶劣的,而且红外测温传感器的精度又和其工作环境密切相关,也和被测物所处的环境密切相关。对红外传感器特性了解不够,起初手上又没有专用的仪器设备,包括黑体,高低温箱等,开发工作和思路不断的被打断、颠覆,后来买了黑体,热成像仪等等设备,还是做不好。接着又向各个原厂发出请求,经过三年的折腾,终于在领麦微这个品牌技术团队的协助下在去年上半年完成整机开发和验证测试,并在去年下半年完成了小批量、中试和大批量生产。在之前的研发过程中我们自己做了很多算法和测试工作,一直不得要领,做了很多工作却没有好的结果。后来和领麦微合作,我们提供了样机,他们自己改造、测试、做算法,再提供样机给我们,做接口联调,才发现过去几年我们做了多少无用功,再一次相信了术业有专攻的朴素道理。以下是领麦微给我们提供的资料,包括他们做了传感器的设计应用指导,包括结构注意事项,接口驱动源代码,库含数文件使用方法;他们做了算法后的测试报告,包括各种模式和工况下数据、曲线;还有适配我们产品上mcu和使用场景的算法库函数。定距离测温做到了±1℃,关于测温精度的验证原厂也提供了一套自己的检测系统,包括他们自己设计的工装治具,专用软件等。

测试报告

设计指导

库函数

除了以上问题外,调试红外测温传感器过程中无意中还帮我们检测出之前电源设计的问题。红外传感器的供电是3-3.6V,超过这个范围会有风险,最还是电机不启动时整个电路板和传感器都是正常的,电机一启动,传感器就出现了异常。经实测发现电机启动后电源纹波在有几百赫兹,交流峰值超过±500mV,且电压电压也漂移超过4V。这种情况之前也有,只不过mcu暂时没有表现出异常,不过长时间工作状态下也不好说会不会有问题。总之本着向下兼容的理念,顺便也解决了一下电源的问题。

如有技术问题欢迎大家随时交流

转载:CSDN 博主m0_66933078

-

高精度红外测温系统如何设计?2019-09-17 4429

-

红外线测温仪的解决方案2020-07-01 2756

-

温度传感器芯片MY1605在电吹风测温功能的应用2020-07-09 2780

-

迪米智能电吹风方案实现高精度温量2022-12-09 4763

-

一种高精度红外测温系统的设计2011-11-02 2788

-

一种高精度低成本测温方案详解2016-12-07 4148

-

基于高精度红外传感器的国产红外额温枪方案2022-12-28 2004

-

领麦微FW系列红外测温传感器之电吹风恒温变频应用2024-07-10 1770

-

解决高速电吹风控温难题!领麦微红外测温传感器带来创新解决方案2024-07-17 1649

-

创新科技,智能温控电吹风 —— Bestow Mascot® 非接触式测温模块2024-09-05 1173

-

领麦微FW系列高精度数字式红外温度传感器:赋能智能家电,精准测温新体验2024-11-14 1769

-

迪米科技·温奶器/摇奶器红外传感器测温应用--爱不“触碰”,温更精准2025-05-09 643

-

迪米科技智能电吹风应用非接触红外测温方案:告别过热损伤秀发2025-05-29 546

-

精准控温,护发新境界:领麦微红外测温传感器赋能高速电吹风2025-11-13 457

-

领麦微红外测温传感器在个护及医疗产品中的创新测温应用2025-12-03 871

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !