奥迪威发布无铅压电陶瓷传感器,新材料新产品惊艳SENSOR+TEST 2024

电子说

描述

2024年,企业的国际化战略变得尤为关键和迫切。众多企业不再局限于传统的出口销售,而是迈向了更为先进的“产品、技术、服务”一体化的出海生态2.0模式。拥有“超声波隐形冠军”、“北交所传感器第一股”美誉的奥迪威,在国际大展SENSOR+TEST 2024上发布无铅压电陶瓷传感器,引起了业界的广泛关注,再次惊艳一番。奥迪威现场还展出了哪些新产品?接下来将为您揭晓。

6月11日,德国纽伦堡传感器及测试测量展览会SENSOR+TEST 2024(以下简称“SENSOR+TEST”)正式开幕,广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“奥迪威”)现场发布无铅压电陶瓷传感器,同期展出的压电叠堆、压电点胶阀等工业精控系列产品也广受关注。

揭开奥迪威无铅压电陶瓷传感器的神秘面纱

一直以来,在电子元器件行业中,压电陶瓷的制作材料含铅,需凭借铅豁免条例*通过环保法规检测是众所周知的“常识”。而无铅压电陶瓷是一种在制造过程中不使用铅或铅化合物的陶瓷材料,这项实用技术虽是早已存在,但甚少能够量产和广泛应用。

在制造领域,无铅陶瓷的研发和量化生产一直是个难题。这也是奥迪威在SENSOR+TEST 2024上发布无铅压电陶瓷传感器备受关注的主要原因。

在SENSOR+TEST 2024官网的新品界面,这款由无铅陶瓷新材料制成的传感器赫然在列。这一次,以“实干”著称的奥迪威在国际大展上正式发布无铅压电陶瓷传感器,可见其制造技术已然成熟,足以量产进行市场投放。

*铅豁免条例:陶瓷的铅豁免是指在某些特定条件下,允许在电子电气设备中的陶瓷材料含有一定量的铅,例如某些设备受RoHS(Restriction of Hazardous Substances,限制有害物质使用)指令的管控,也能在使用的陶瓷材料中含有铅元素。

从SENSOR+TEST的展品可以看出,奥迪威技术路线不再局限于超声波技术的应用,压电技术已然成为企业未来深耕的技术路线之一。接下来,继续揭晓奥迪威自主研发的压电叠堆、压电点胶阀两大新品。

奥迪威压电叠堆有何妙用?

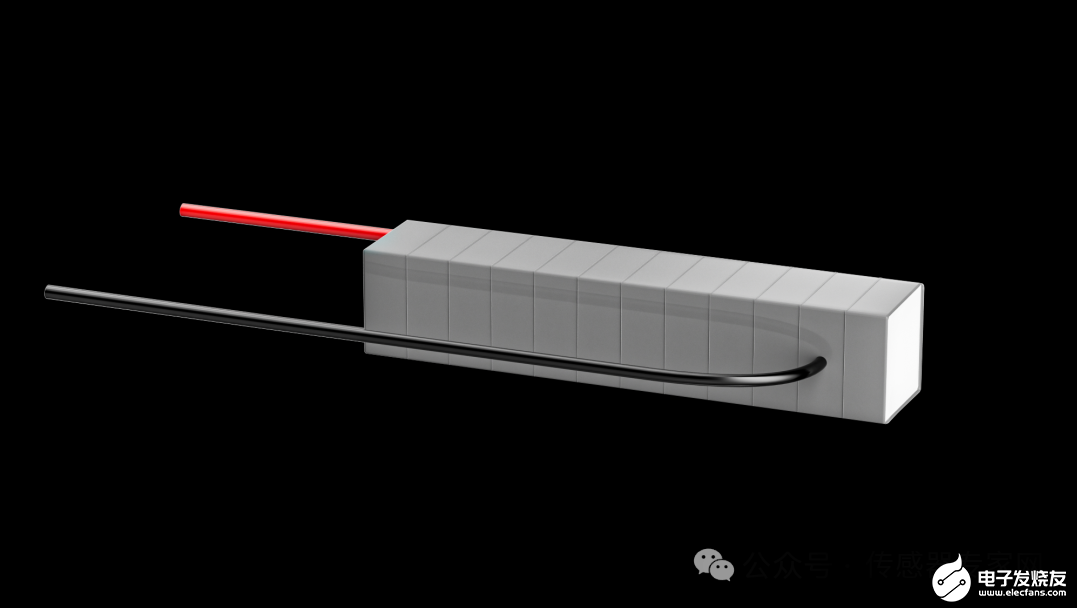

奥迪威的压电叠堆是将多个压电陶瓷薄膜通过热压粘接共烧工艺形成的多层压电陶瓷,它利用逆压电效应使电能转换为机械能,适用于高精度阀门控制、微位移控制台等。

产品图:压电叠堆

1、压电技术的应用

以压电叠堆为核心的工业设备,通过微米级的差分位移,精确控制阀门的开启与关闭。例如,压电点胶阀就利用这一特性,快速切换开合状态,实现快速且准确的流体喷射,从而提高生产效率和产品质量。

2、微米级位移

压电叠堆的微小形变位移,使其在控制微量胶体喷射时,能够达到极高的精度,优化工业设备的作业性能。

3、纵向叠堆结构

压电叠堆的纵向结构设计,使得其整体表面均匀受力,避免了局部受力导致的损耗,提高了产品的耐用性和可靠性。这种设计让它能够承受更大的压力,确保了工业应用中的稳定性和长寿命。

奥迪威的首款自研压电点胶阀

奥迪威首款自研压电点胶阀,是一款用于胶粘剂、油漆、墨水等流体精确控制的点胶部件,内部的核心执行器在通电后,受逆压电效应影响产生形变,从而推动内部的阀杆,阀杆控制阀门,实现对流体的精确控制。

产品图-压电点胶阀

1、最高工作频率为3000Hz

压电点胶阀的最高工作频率达到3000Hz,意味着该设备能够在每秒内进行高达3000次的点胶动作。

2、最小喷射量1nL

压电点胶阀最小喷射量为1nL,可确保每个胶点的大小和位置高度一致;即使在不平整或狭窄的表面上也能以微小量材料进行精确点胶,有效保证成品质量,减少浪费,降低昂贵材料的采购成本。

3、模块化设计,阀体尺寸小

压电点胶阀的模块化设计使其更易于集成到自动化生产线中,与其他自动化设备协同工作;同时,各组件可快速拆卸与组装,便于进行清洁和维护工作。产品尺寸小(70mm*42mm*100mm),适用于各类尺寸要求的点胶设备。

4、适用于黏度≤500,000mPa.s的胶体

压电点胶阀适用黏度高达500,000mPa.s,具备进行较高难度材料(如粘合剂、密封剂、膏体等)的点胶能力。

据奥迪威相关负责人介绍,企业在海外市场取得的成绩不仅得益于产品和技术,更在于专业、优质的服务。“海外企业特别注重服务口碑,我们的团队一直秉承着‘做好人、做好产品、共创美好生活’的核心价值观,”他说,“我们坚持与客户诚挚地交流,根据地区政策、应用需求等综合要求,为客户提供高标准满意度的产品和服务,在合作之间共同创造价值,相互促进、发展。”

奥迪威无铅压电陶瓷传感器的发布,再次见证中国传感器企业技术升级的魄力与创造力,我们期待更多中国传感器企业在技术创新的道路上“跑”出“惊人”成绩!

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注措误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

文章出处:【传感器专家网】

-

全球十大MEMS超声波传感器技术企业2025-08-27 1542

-

奥迪威“AI+传感器”方案引爆2025 Sensors Converge展会现场2025-06-30 723

-

奥迪威外夹式流量传感器亮相SENSOR+TEST 2025!2025-05-22 1104

-

松柏传感发布SALFO₂无铅氧气传感器2024-12-31 867

-

奥迪威三大技术领域创新产品及方案闪耀2024 美国圣何塞传感器展览会2024-07-08 867

-

“横扫”欧美大展!奥迪威无铅压电陶瓷传感器何以瞩目?2024-06-17 1011

-

ACE 2024 | 奥迪威无铅压电陶瓷传感器北美同步“上线”,广受海外表计企业欢迎2024-06-15 1094

-

奥迪威参加三大海外展会,智能感知与执行技术助力全球“智造”升级!2024-06-14 1193

-

多维科技在 Sensor+Test 2024 推出 TMR4101 微米级高精度磁栅传感器并开展全球销售2024-06-11 953

-

奥迪威传感器亮相德国 SENSOR+TEST 20232023-05-09 1378

-

奥迪威MEMS超声波传感器AW101新品首发2022-11-18 1878

-

新方案 | 自研科技,安全环保——奥迪威纯精油雾化方案正式发布!2022-04-09 1078

-

压电式传感器2017-12-21 4582

-

压电陶瓷传感器PIEZOTITE2010-03-24 628

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !