测量实际丛林环境下的电波传播路径损耗及天线效应

电子说

描述

我国总体上是一个缺林少绿、生态脆弱的国家,是一个受气候影响显著、森林火灾多发的国家。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、危险性高,是全球发生最频繁、处置最困难、危害最严重的自然灾害之一。由于烧荒、烧灰、吸烟、野炊、狩猎、上坟烧纸、汽车漏火等等人为用火行为及雷击起火等自然灾害都会引发森林火灾。我国从2001年到2015年曾发生一般火灾67694起、较大48235起、重大208起、特大34起,总计116171起,总面积达3522582公顷,受害面积达1429477公顷。造成了严重危险和后果,必须高度重视森林保护与立法,森林防火重在预防。

森林防火实行“预防为主,积极消灭”的方针,做好预防工作是防止森林火灾的先决条件,而建立健全森林监控通信系统是预防工作的主要举措。为此,必须了解森林电波的传播特性,这是研制开发森林监测通信的基础。

在有大量建筑物的地区,树木和植被对通信的影像通常可以被忽略。但在森林中树木和植被是影像无线电波传播的重要因素,树木和植被引起的遮挡、散射和吸收可以产生大的路径损耗。在第二次世界大战南太平洋战区的热带森林环境中,无线通信设备普遍失灵。后来,人们通过实验了解了热带亚热带森林地区的恶劣气候和复杂的电磁环境是干扰无线通信的主要原因。随着移动通信的迅猛发展,人们对于通信环境的要求越发严格,从城市环境到森林环境都需要保证一定的通信质量。就目前的现状来说,城市人口密度相对较大,移动通信的容量相对饱和,移动通信技术已经快速地在郊区、农村得到了普及,甚至正向森林发展。森林环境往往吸引着大量的探险爱好者前往。并且,出于军事战争的考虑,森林也是不可忽视的一块地方。但是,森林中往往充斥着很多不确定的因素,例如,天气、湿度、植被覆盖率、树木稀疏程度等。无线电波在森林这种复杂的环境下传播具有很大的不确定性,传输会受到很大的干扰。在森林环境中,我们主要研究树木、植被等因素对电磁波传播产生的影响。森林通信的理论研究和实验测试始于上世纪50年代,为了解决越南战争的通信问题,美国投入了大量的人力物力开展森林通信的研究,专门在泰国进行了长达5年的现场测量和实验。与此同时,我国也在本土森林地区进行了三年的实验。70年代至80年代,实验频段从HF/VHF 频段逐步扩展到UHF 频段,表明原来仅局限于地面通信问题的研究,已经扩展到解决包括森林环境中的战场侦察、电子对抗与卫星联网的综合通信领域。

森林通信的研究是在实际应用中提出的,因此,研究基本上是从理论和实验这两方面同时进行的。理论研究主要集中研究森林通信中电波传播主要模式—侧面波的传播特性和传播机制;实验研究则以测量实际丛林环境下的电波传播路径损耗及天线效应为主。对森林中路径损耗研究中最为经典的Tamir 森林模型,将森林等效为一层有耗的介质,在Tamir 所做研究得到的接收场值的基础上,通过仿真对该模型的正确性进行了证明,并探讨了一些基本参数,如森林高度,传播距离,接收天线高度,发射信号的频率等对森林中电波传播的路径损耗值产生的影响。

1 基本路径损耗

1.1 路径损耗与传播距离

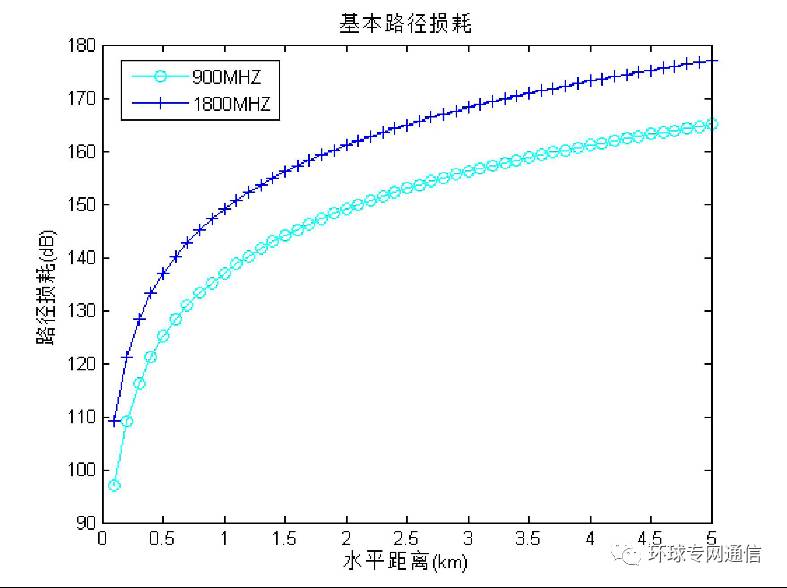

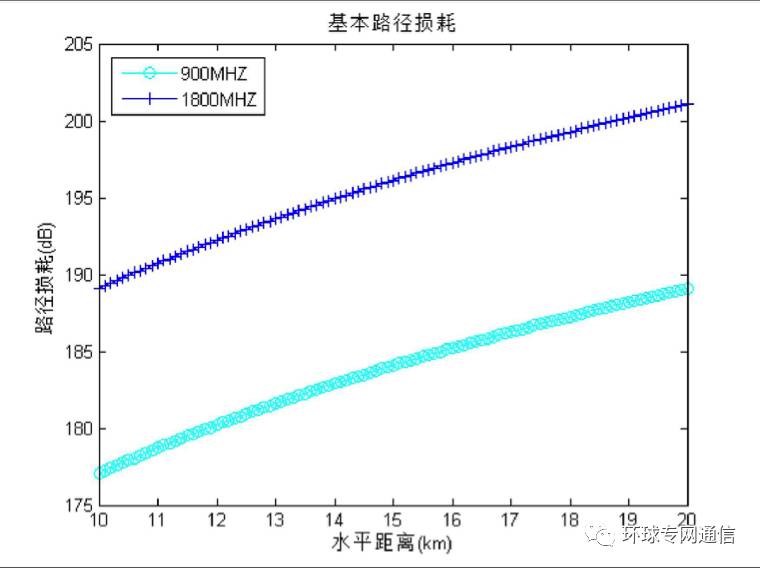

这里将地面的折射率和森林介质的折射率分别设置为N2=10+i,n2=1.03+0.03i,为了简单起见,发射天线的极化方式选择垂直极化。图1 和图2 分别表示短距离传播和长距离传播的情况下,电磁波在传播过程中的基本路径损耗。

图1 传播距离较短时基本路径损耗随距离变化曲线

图2 传播距离较长时基本路径损耗随距离变化曲线

由图1 和图2 可以看出,基本路径损耗随着传输距离的增加而增大,当传播距离较短时,基本路径损耗的值随着传播距离呈指数关系变化,而当传播距离较长时,基本路径损耗的值随着传播距离呈线性关系变化。此外,通过比较两条曲线可得,发射信号的频率越大,基本路径损耗的值也越大。

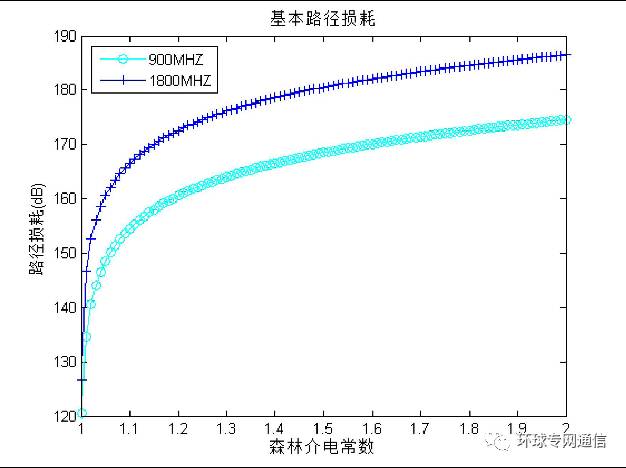

1.2 路径损耗与介电常数

当收发天线之间的距离设置为1.5km,森林介质的电导率设置为0.1mS/m,可以得到无线电波在传播的过程中遭受的基本路径损耗,如图3所示。

图3 基本路径损耗随森林介电常数变化曲线

由图3可以发现,电磁波在传播的过程中,其基本路径损耗随着森林介电常数的增加呈现指数增长。当森林介电常数的值较小时,该参数对基本路径损耗的影响较大;而当森林介电常数的值逐渐增大时,该参数对基本路径损耗的影响作用渐渐变小,基本路径损耗的值增长缓慢。

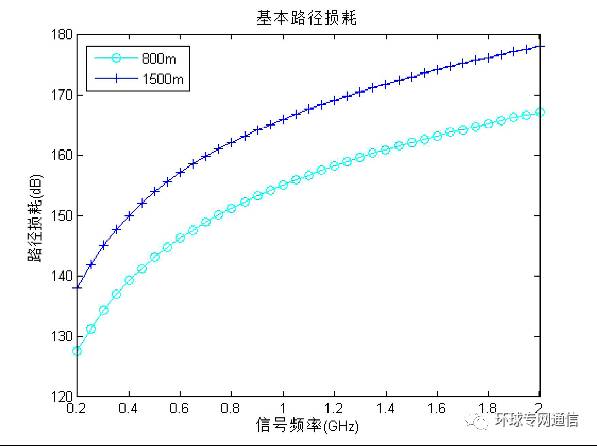

1.3 路径损耗与信号频率

森林层的介电常数设置为1.3,电导率设置为1mS/m 时,可以得到不同频率的无线电波在传播的过程中遭受的基本路径损耗,如图4所示。

图4 基本路径损耗随信号频率变化曲线

由图4可以看出,随着发射信号频率的增加,电磁波在传播过程中的基本路径损耗的值也逐渐增大。并且,相距1500 米的收发天线之间的基本路径损耗比相距800 米的收发天线之间的基本路径损耗总是要大,这与上述的分析结果是相符的。

2 附加损耗

附加损耗是由发射信号的波长,发射天线与接收天线之间的联合深度s 以及森林介质的折射率n 共同决定的。将发射天线的高度设置为12 米,森林层高度设置为16 米,其他参数不变,得到如下图像。

2.1附加损耗与接收天线高度

图5 附加损耗随接收天线高度变化曲线

由图5 可以得到,随着发射信号的频率增加,附加损耗的值变大。进一步分析,我们可以发现,随着接收天线高度的增大,附加损耗的值逐渐减小,并且呈现线性关系。

2.2 附加损耗与森林层高度

当发射天线的高度为6米,接收天线的高度为4米,其他参数相同时,改变森林层的高度,可以得到附加损耗随森林层高度变化曲线,如下图所示。

图6 附加损耗随森林层高度变化曲线

由图6可以发现,附加损耗随着森林介质层高度的增加而增大,几乎也是呈现线性的变化。频率较高的发射信号的附加损耗增加的相对更快,对于森林层高度相同的情况,1800MHz 的信号的附加损耗值大于900MHz 的信号。

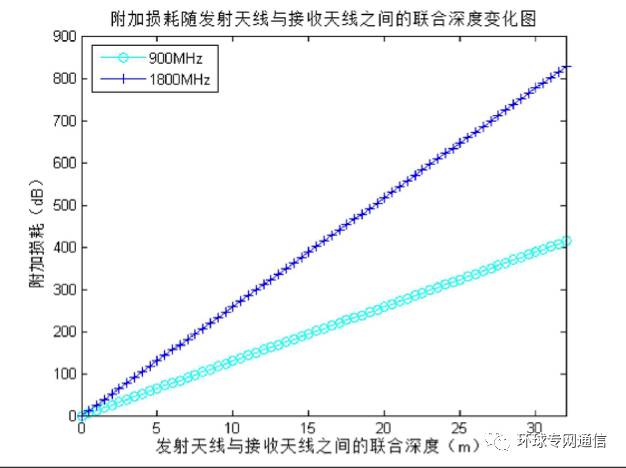

2.3 附加损耗与联合深度

通过理论分析可以得到,改变发射天线或者接收天线的高度以及森林层的高度,实际上改变的都是改变发射天线与接收天线之间的联合深度s 的值,该参数才是影响附加损耗的主要因素。因此,接下来所讨论的就是改变发射天线与接收天线之间的联合深度s 对附加损耗的影响。

当森林高度为16 米,其他参数相同时,改变发射天线与接收天线之间的联合深度s,可以得到附加损耗随发射天线与接收天线之间的联合深度s 的变化情况,如下图所示。

图7 附加损耗随联合深度变化曲线

由图7可以看出,随着森林中发射天线与接收天线之间的联合深度的值变大,附加损耗的值也呈线性增加。当发射天线与接收天线之间的联合深度为0 米的时候,其表示的是发射天线与接收天线架设高度都为16 米,附加损耗的值为0dB。而当发射天线与接收天线之间的联合深度为32 米的时候,附加损耗的值都非常大,信号在传播过程中遭受了严重衰减。

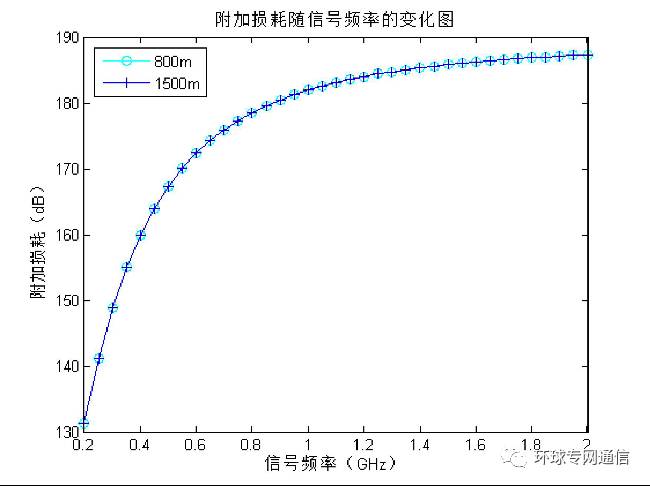

2.4 附加损耗与信号频率

当发射天线的高度为5米,接收天线的高度为5米,森林层的高度为15 米,森林介电常数设置为1.3,电导率设置为1mS/m 时,改变发射信号的频率,可以得到附加损耗随发射信号频率的变化曲线,如图8所示。

图8 附加损耗随发射信号频率的变化曲线

由图8 可以得到,收发天线相距800 米和1500 米的两条曲线重合,这表明附加损耗与收发天线之间的距离无关。随着发射信号频率的增加,附加损耗的值逐渐增大,但当频率增加到1GHz 以后,附加损耗的值改变的非常缓慢,发射信号频率的影响逐渐减小。

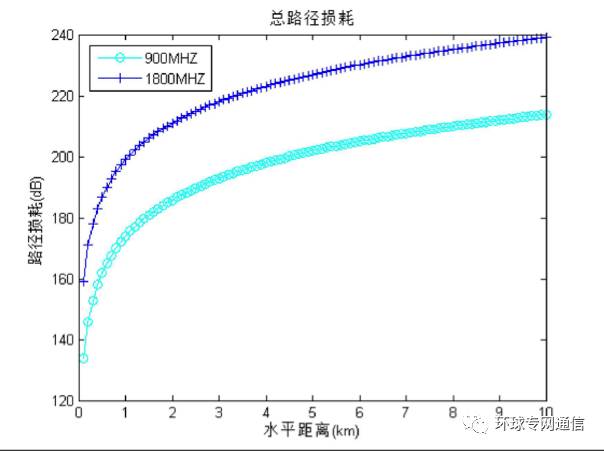

3 总路径损耗

从以上分析可以知道,电磁波的路径损耗主要由两部分构成,一部分为在不存在地面的情况下的损耗L0,另一部分为存在地面且收发天线都位于森林中的附加损耗Ls,而总的路径损耗即为二者的和,即L= L0+Ls。当森林层高度为10 米,发射天线与接收天线的高度都为5米,森林介电常数为1.3,电导率为1mS/m 时,总的路径损耗如图9所示。

3.1总路径损耗与传播距离

图9 总路径损耗随收发天线距离的变化曲线

从图9 可以看出,频率较大的发射信号在传播过程中遭受的衰减比较严重,其路径损耗的值较大。总的路径损耗值随着水平距离的增加呈现指数的形式变化,当水平距离的值较小时,路径损耗的值增加的比较快,而当水平距离的值较大时,路径损耗的值增加的趋势趋于平缓。

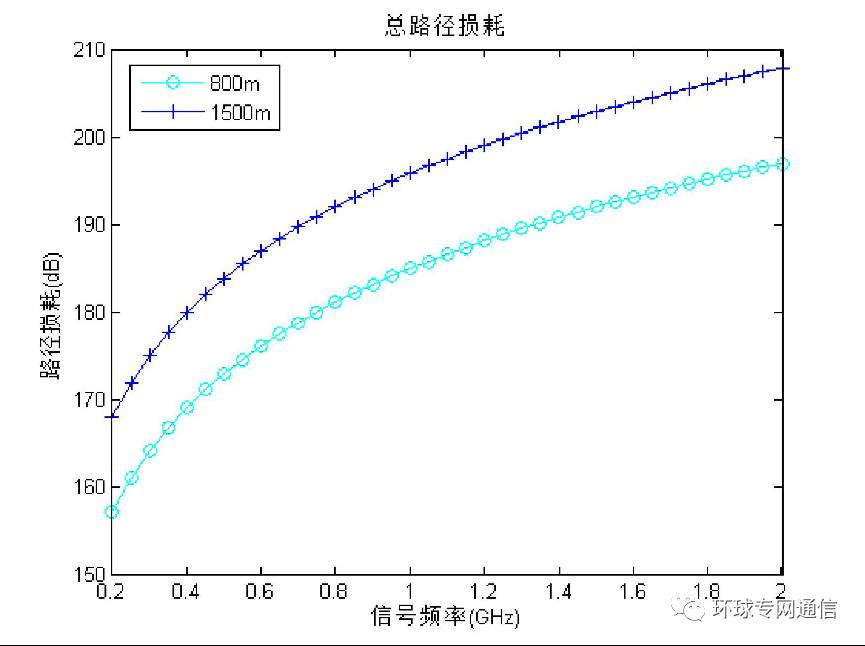

3.2总路径损耗与信号频率

当森林层高度为10 米,发射天线与接收天线的高度都为5 米,森林介电常数为1.3,电导率为1mS/m 时,考虑发射天线与接收天线之间的不同距离,得到总路径损耗随发射信号频率的变化曲线如图10 所示。

图10 总路径损耗随发射信号频率的变化曲线

由图10 可以看出,信号频率的变化范围设定为0.2GHz 到2GHz,随着发射信号频率的增大,无线电波在传播过程中的总路径损耗值也随之增加。对于图10中的两条曲线来说,当收发天线相距800 米时,其路径损耗的值总是小于收发天线相距1500米的情况。

因此,我们在研究开发森林监测通信系统时,就应依据森林的具体电波传播特性的介电常数、森林层高度选择适宜的信号频率、收发天线高度以满足通信距离对基本路经损耗、附加损耗与总路经损耗的技术要求。

-

天线效应的产生原理和解决方法2024-07-19 7067

-

5g通信中天线设计及电波传播特性2024-01-09 2219

-

MIMO天线的路径损耗和影响性能的因素2023-05-19 2893

-

通过GPIB接口PSA的控制心声3.5G频段电波传播测控2019-04-17 1646

-

无线电波的传播方式是怎样的2017-10-27 28795

-

无线电波传播损耗2017-09-26 5597

-

无线电波的传播衰落2014-04-10 3512

-

请问高手电波传播理论上是不是可以做到零损耗?2011-09-17 2741

-

无线电波传播2011-04-30 3584

-

现代无线通信系统电波传播2010-03-15 691

-

电波传播计算图2009-02-19 833

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !