Redis Cluster之故障转移

描述

1. Redis Cluster 简介

Redis Cluster 是 Redis 官方提供的 Redis 集群功能。

为什么要实现 Redis Cluster?

Redis 是单线程的(从网络 I/O 处理到实际的读写命令处理),无论单核 CPU 下内存多大,如果需要大量计算能力,还是需要采用分布式以增加 CPU 资源。

随着公司发展,用户数量增多,并发越来越多,业务需要更高的 QPS,而主从复制中单机的 QPS(10W)可能无法满足业务需求。

数据量的考虑:现有服务器内存不能满足业务数据的需要时,单纯向服务器添加内存不能达到要求,此时需要考虑分布式需求,把数据分布到不同服务器上。

网络流量需求:业务的流量已经超过服务器的网卡的上限值,可以考虑使用分布式来进行分流。

离线计算,需要中间环节缓冲等别的需求。

Redis Cluster 缺点

当节点数量很多时,性能不会很高。

解决方案:使用 smart 智能客户端操作集群达到通信效率最大化。客户端内部负责计算维护键,槽以及节点的映射,用于快速定位到目标节点。智能客户端知道由哪个节点负责管理哪个槽,而且当节点与槽的映射关系发生改变时,客户端也会知道这个改变,这是一种非常高效的方式。

集群的限制

key 批量操作支持有限:例如 mget、mset 必须在一个 slot。

key 事务和 Lua 支持有限:操作的 key 必须在一个节点。

key 是数据分区的最小粒度:不支持 bigkey 分区。

不支持多个数据库:集群模式下只有一个 db0。

复制只支持一层:不支持树形复制结构。

Redis Cluster 满足容量和性能的扩展性,很多业务“不需要”。

大多数时客户端性能会“降低”。 命令无法跨节点使用:mget、keys、scan、flush、sinter 等。 Lua 和事务无法跨节点使用。

客户端维护更复杂:SDK 和应用本身消耗(例如更多的连接池)。

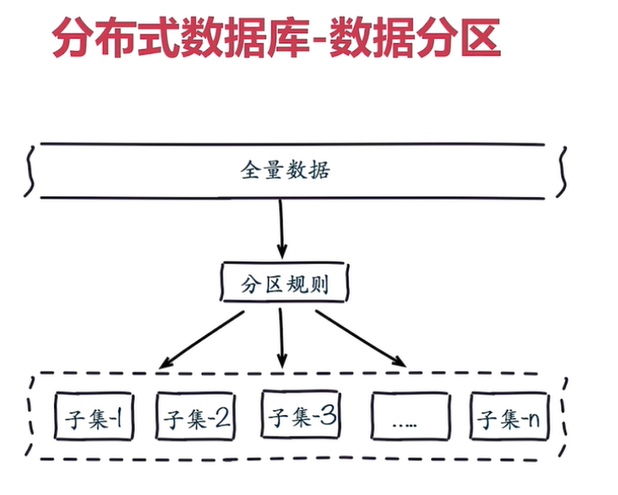

数据分布

为什么要做数据分布?

全量数据,单机 Redis 节点无法满足要求,按照分区规则把数据分到若干个子集当中。

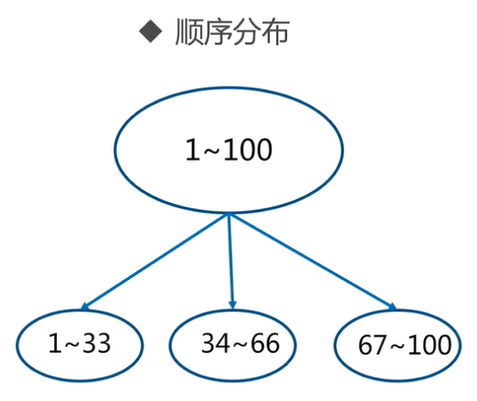

常用数据分布之顺序分布

顺序分区常用在关系型数据库的设计。

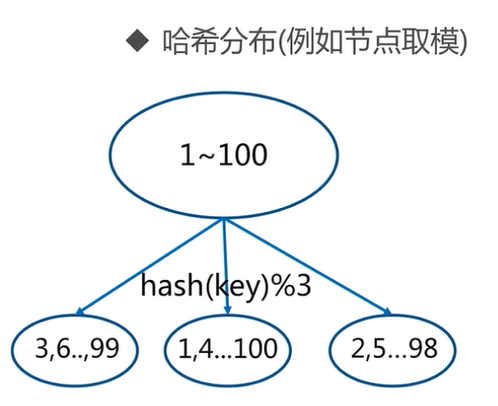

常用数据分布之哈希分布

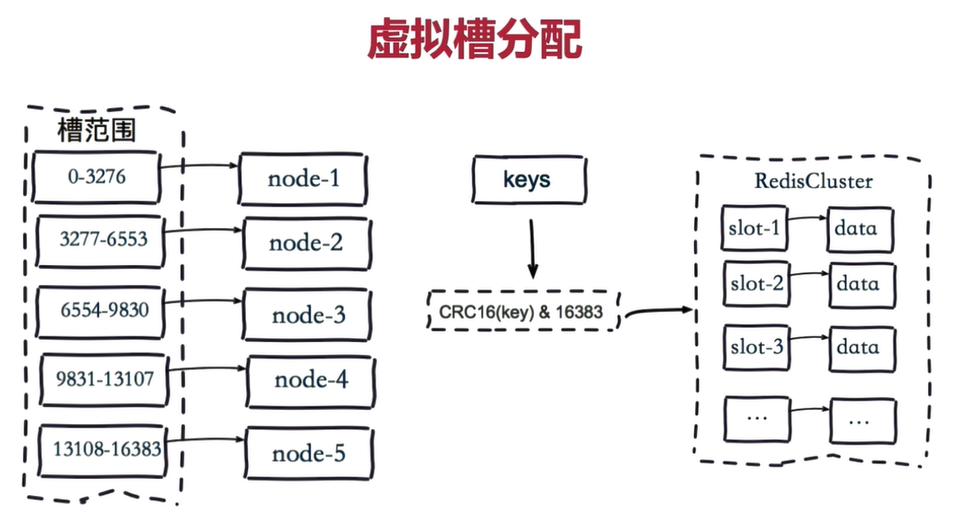

虚拟槽分区

虚拟槽分区是 Redis Cluster 采用的分区方式。

预设虚拟槽,每个槽就相当于一个数字,有一定范围。每个槽映射一个数据子集,一般比节点数大。

Redis Cluster 中预设虚拟槽的范围为 0 到 16383

每个 key 通过 CRC16 校验后对 16384 取模来决定这个 key 存放在哪个槽(slot)。

步骤:

把 16384 个槽按照节点数量进行平均分配,由节点进行管理。

对每个 key 按照 CRC16 规则进行 hash 运算。

把 hash 结果对 16383 进行取余。

把余数发送给 Redis 节点。

节点接收到数据,验证是否在自己管理的槽编号的范围。

如果在自己管理的槽编号范围内,则把数据保存到数据槽中,然后返回执行结果。

如果在自己管理的槽编号范围外,则会把数据发送给正确的节点,由正确的节点来把数据保存在对应的槽中。

需要注意的是:Redis Cluster 的节点之间会共享消息,每个节点都会知道是哪个节点负责哪个范围内的数据槽。

虚拟槽分布方式中,由于每个节点管理一部分数据槽,数据保存到数据槽中。当节点扩容或者缩容时,对数据槽进行重新分配迁移即可,数据不会丢失。

虚拟槽分区特点:

使用服务端管理节点、槽、数据。例如 Redis Cluster。

可以对数据打散,又可以保证数据分布均匀

2. Redis Cluster 架构

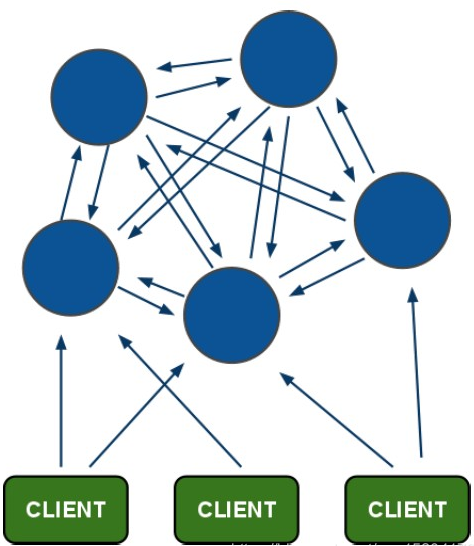

1)节点

Redis Cluster 是分布式架构的:即 Redis Cluster 中有多个节点,每个节点都负责进行数据读写操作。

每个节点之间会进行通信。

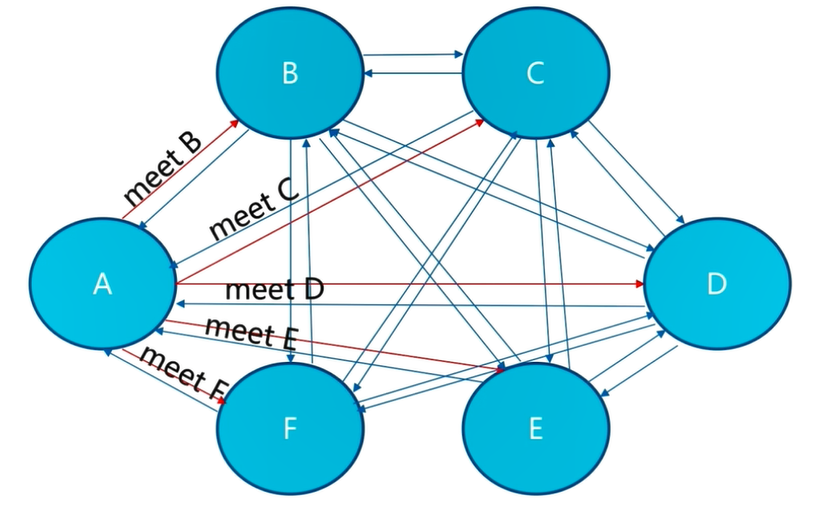

2)meet 操作

meet 操作是节点之间完成相互通信的基础,meet 操作有一定的频率和规则。

所有的 Redis 节点彼此互连,内部使用二进制协议优化传输速度和带宽。

客户端与 Redis 节点直连,不需要中间 proxy 层。客户端不需要连接集群所有节点,连接集群中任何一个可用节点即可。

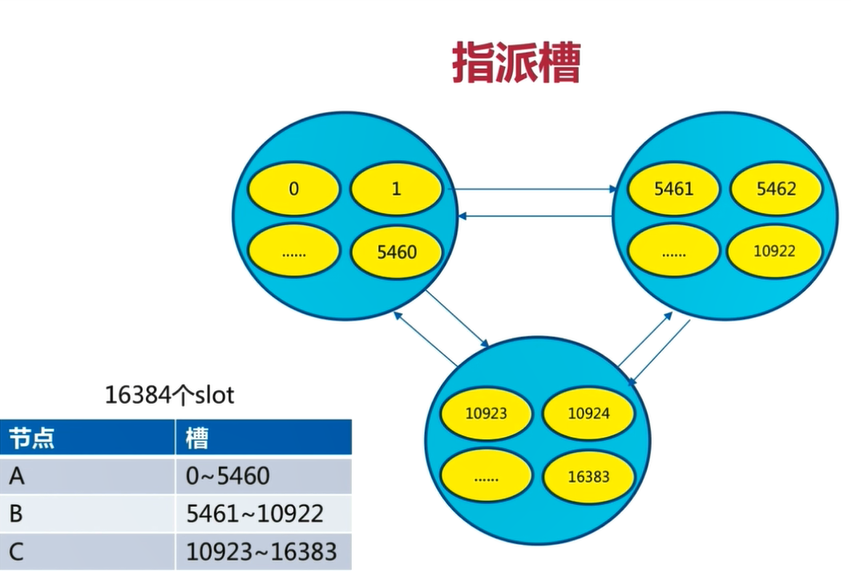

3)分配槽

把 16384 个槽平均分配给节点进行管理,每个节点只能对自己负责的槽进行读写操作。

由于每个节点之间都彼此通信,每个节点都知道其他节点负责管理的槽范围。

客户端访问任意节点时,对数据 key 按照 CRC16 规则进行 hash 运算,然后将运算结果对 16383 进行取余,如果余数在当前访问的节点管理的槽范围内,则直接返回对应的数据

如果不在当前节点负责管理的槽范围内,则会告诉客户端去哪个节点获取数据,由客户端去正确的节点获取数据。

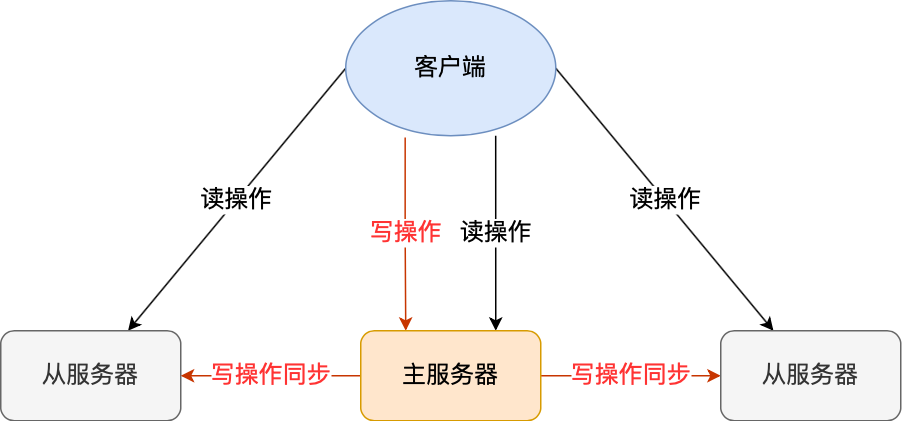

4)复制

Cluster 自动做 master+slave 的主从复制和读写分离、master+slave 高可用和主备切换、支持多个 master 的 hash slot 即数据分布式存储。

3. 故障转移

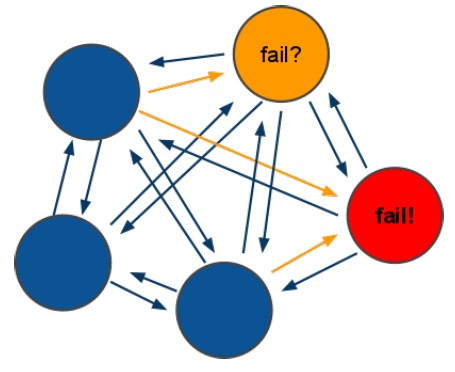

集群自动故障转移过程分为故障发现和节点恢复。节点下线分为主观下线和客观下线:

当超过半数的主节点(master)认为故障节点为主观下线时,则标记这个节点为客观下线状态。

从节点(slave)负责对客观下线的主节点(master)触发故障恢复流程,保证集群的可用性。

节点失效机制:选举

ping/pong 模式

Redis Cluster 通过 ping/pong 消息实现故障发现。

ping/pong 不仅能传递节点与槽的对应消息,也能传递其他状态,比如:节点主从状态,节点故障等。

故障发现就是通过这种模式来实现,分为主观下线和客观下线。

集群中所有 master 参与投票,如果半数以上 master 节点与其中一个 master 节点通信超时(cluster-node-timeout),则认为该 master 节点挂掉。

什么时候整个集群不可用(cluster_state:fail)?

如果集群任意 master 挂掉,且当前 master 没有 slave,则集群进入 fail 状态。也可以理解成集群的 [0-16383] slot 映射不完全时进入 fail 状态。

如果集群超过半数以上 master 挂掉,无论是否有 slave,集群进入 fail 状态。

链接:https://www.cnblogs.com/juno3550/p/14840433.html

-

Redis Sentinel和Cluster模式如何选择2025-09-08 402

-

redis集群状态查看命令2023-12-04 2724

-

Cloud MemoryStore for Redis Cluster 正式发布2023-11-24 910

-

什么是Redis主从复制2023-10-09 906

-

Redis的主从、哨兵、Redis Cluster集群2023-06-12 1404

-

单机redis和redisCluster集群是如何获取所有key的2022-10-11 2318

-

Redis持久化机制的实现原理和使用技巧2022-09-13 1469

-

知识转移策略的跨域故障诊断方法是什么2021-07-12 951

-

电缆故障测试仪之故障原因的详细分析2021-06-01 965

-

3分钟搭建Redis Cluster集群2019-06-12 1185

-

Redis-cluster在线集群安装2019-06-06 1512

-

Redis Cluster的基本原理及实现细节2017-09-28 991

-

應用灰關聯分析於類比電路之故障診斷2009-08-20 2967

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !