利用人工智能与大数据结合的自动化决定

电子说

描述

利用人工智能的自动化决定

尽管真正拥有知觉和自我意识的“强人工智能”仍属幻想,但专注于特定功能的“弱人工智能”早如雨后春笋般涌现。在万物互联的背景下,以云计算为用,以个人数据为体,以机器学习为魂的智能应用已经“润物细无声”。

从今日头条的个性化推送到蚂蚁金服的芝麻信用评分,从京东的“奶爸当家指数”到某旅游网站用大数据“杀熟”,个人信息自动化分析深嵌入到我们日常生活之中。在法律上,我们称之为“基于个人信息的自动化决定”。简单来说,就是通过自动化的数据处理,评估、分析及预测个人的工作表现、经济状况、位置、健康状况、个人偏好、可信赖度或者行为表现,进而利用这种“数据画像”(profiling),在不同的业务场景中作出有关数据主体的各项决定。

人工智能的自动化决定一方面可以给我们带来便利,比如智能投顾或智能医疗,但另一方面,它绝非完美无缺,它可能出错,甚至还可能存在“恶意”。美国马萨诸塞州的居民John Gass便深受其害。联邦调查局的反恐识别系统将他误认为是另一位司机,并吊销了他的驾驶执照,于是,他不得不费时费力,让当局相信他不是那名司机。

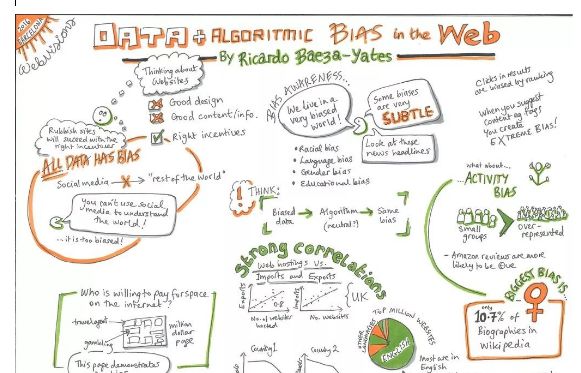

其实,John Cass已经非常幸运。在美国,每周超过1000人被机场使用的算法错误地标记为***。一名美国航空公司的飞行员在一年中被拘留了80次,因为他的名字与爱尔兰共和军领导人的名字相似。这还不算是最糟糕的。人工智能的算法依赖于大数据,而大数据并非中立。

它们从真实社会中抽取,必然带有社会固有的不平等、排斥性和歧视的痕迹。例如,为了在Twitter上与千禧一代进行对话,微软开发了Tay聊天机器人,它旨在学习如何通过复制网民的语音来模仿他人。可仅仅在试用24小时后,它就被引入歧途,成为支持种族灭绝的反女权主义纳粹分子,以至于发出了“希特勒无罪”的消息。更有甚者,美国法院用以评估犯罪风险的算法COMPAS,亦被证明对黑人造成了系统性歧视。

无论是程序错误,还是算法歧视,在人工智能的前沿领域——深度学习中,都变得难以识别。华盛顿特区的Sarah Wysocki是一位被普遍认可的老师,但当2009年政府用一个自动化决定程序来评价教师表现时,她和其他205人因得分不佳被解雇。据称,该决定以少数学生的成绩为依据,可学校始终无法解释为何优秀教师会落得如此下场。华盛顿学校的难题有着深层次原因。

与传统机器学习不同,深度学习并不遵循数据输入、特征提取、特征选择、逻辑推理、预测的过程,而是由计算机直接从事物原始特征出发,自动学习和生成高级的认知结果。在人工智能输入的数据和其输出的答案之间,存在着我们无法洞悉的“隐层”,它被称为“黑箱”(black box)。

这里的“黑箱”并不只意味着不能观察,还意味着即使计算机试图向我们解释,我们也无法理解。哥伦比亚大学的机器人学家 Hod Lipson把这一困境形象地描述为“这就像是向一条狗解释莎士比亚是谁。”

《统一数据保护条例》的应对

正是因为人工智能的自动化决定对个人权利的重大影响,将于2018年5月25日生效的欧盟《统一数据保护条例》(GDRR)在1995年《数据保护指令》(Directive 95/46/EC)的基础上,进一步强化了对自然人数据的保护。

首先,尊重个人的选择权。当自动化决定将对个人产生法律上的后果或类似效果时,除非当事人明确同意,或者对于当事人间合同的达成和履行来说必不可少,否则,个人均有权不受相关决定的限制。

其次,将个人敏感数据排除在人工智能的自动化决定之外。根据《统一数据保护条例》第9(1)条,“敏感数据”即有关种族、政治倾向、宗教信仰、健康、性生活、性取向的数据,或者可唯一性识别自然人的基因数据、生物数据。

由于这些数据一旦遭到泄露、修改或不当利用,就会对个人造成不良影响,因此,欧盟一律禁止自动化处理,即使当事人同意亦是如是,只有在明确的法律规定时才存在例外。

再次,增加数据使用者在个人数据收集时的透明度。根据《统一数据保护条例》第13条(f)和第14条(g),如果个人数据将用于自动化决定,那么至少应当向个人提供相关决定的重要性、对个人预期的影响以及有关运算逻辑的“有用信息”。

比如,在银行收集个人数据时,应当告知其可能使用人工智能对贷款人资质进行审核,而审核的最坏结果(如不批贷)也应一并披露。此外,由于我们都不是技术专家,因此,这里的“有用信息”不但应浅显易懂,为每个人理解,而且要有助于每个人主张自己在《统一数据保护条例》或其他法律下的权利。还是以贷款审核为例,当我们觉得被不公正对待时,银行提供的信息就应当成为法院审理的重要依据。

最后,如果个人对自动化决定不满,则有权主张人工介入,以表达自己的观点并提出质疑。这一规定和上述透明度要求相结合,产生了针对人工智能的所谓“解释权”,而这正是Pedro Domingos的担忧所在。考虑到算法黑箱,深度学习的合法化似乎是个无解的问题。但事实上,这可能是个误解。

一方面,“有用信息”的提供是在收集数据之时,而非作出自动化决定之后,其意味着个人仅仅概括地了解系统的一般原则即可,并不需要彻底把握某项具体决定的逻辑。另一方面,法律所看重的是“可理解”(explainable),而不是“可阐释(interpretable)。换言之,它不关注人工智能内部究竟如何运作,而只关心输入数据和输出结果的关联关系。在加州大学伯克利分校发布的《人工智能的系统挑战:一个伯克利的观点》(A Berkeley View of Systems Challenges for AI)中,这种关联性被称“反事实问题”测试。

在个人被拒绝贷款的例子中,人工智能系统必须能否回答如果诸如“我不是女性,是不是就能批贷?”“如果我不是小企业主,是不是就能批贷”这样的问题。因而数据使用者有义务建构出一套具有交互诊断分析能力的系统,通过检视输入数据和重现执行过程,来化解人们的质疑。这才是“人工介入”的真实含义。

将数据正义引入中国

数据是数字经济的关键生产要素,人工智能是数字经济的关键产业支柱。如何在发掘数据的经济价值、发展人工智能的同时,保障个人的权利和自由,依然是数字社会的未解难题。

当前,我国尚无《个人信息保护法》,在不久前出台的《个人信息安全规范》中,第7.10条“约束信息系统自动决策”也只是赋予了个人提出申请的程序性权利,并不涉及实质约束。

无独有偶,中国电子技术标准化研究院发布的《人工智能标准化白皮书》虽然已关注到人工智能的伦理和隐私问题,但着墨不多,因过于原则而难以实施。就此而言,《统一数据保护条例》可成为我国可资借鉴的他山之石。它不仅仅提供了一系列具象的法律规则,更重要的是它在“数据效率”之外,传递出“数据正义”(data justice)的理念。

尽管作为一个发展中的理念,数据正义的含义远未定型,但“反数据歧视”和“数据透明”必然是题中之意。在数字化生存的今天,不管是“社会人”还是“经济人”,都首先是“数字人”。

现实空间的我们被数据所记载、所表达、所模拟、所处理、所预测,现实空间的歧视也是如此。从求职歧视到消费歧视和司法歧视,数据歧视前所未有地制度化和系统化。基于此,法律首先要做的就是规定更加小心和负责地收集、使用、共享可能导致歧视的任何敏感数据。可这显然不够。从大数据的相关性原理出发,只是将敏感数据简单排除并不能保证它们不被考虑。

例如,若特定区域的人有着大量的低收入群体或少数族裔,那么区域的地理数据就可以代替收入或种族数据,用作歧视工具。所以,要识别和挑战数据应用中的歧视和偏见,“数据透明”就不可或缺。换言之,它要求在数据生产和处理日趋复杂的形势下,增强个人的知情权,从而修复信息的对称性。

关于这一点,凯文·凯利所讲的老婆婆故事是一个绝佳的例子。在故事里,你住在一个小城镇,你的邻居老婆婆知道你的一切动向和行踪,但你可能不会觉得被冒犯,因为你不在家的时候,老婆婆会帮你看家;更重要的是,你了解关于老婆婆的一切。从信息窥视的角度,数字时代的政府和企业就像邻居老婆婆,不过,他们只是部分地做到了第一点,就第二点而言,我们却还有很长的路要走。

-

数据对人工智能发展的重要性2017-10-09 0

-

【免费名额30个】手把手教你快速学习和应用人工智能技术2018-09-12 0

-

解读人工智能的未来2018-11-14 0

-

基于人工智能的传感器数据协同作用2019-07-25 0

-

如何使用人工智能来发挥传感器数据的协同作用2020-05-19 0

-

如何利用人工智能实现更为高效的下一代数据存储2021-01-15 0

-

什么是人工智能、机器学习、深度学习和自然语言处理?2022-03-22 0

-

《通用人工智能:初心与未来》-试读报告2023-09-18 0

-

人工智能在电气自动化中的应用2017-04-27 28298

-

电气自动化中人工智能的应用2017-04-30 2411

-

关于大数据技术与人工智能技术的结合2019-09-23 3231

-

大数据和人工智能的结合会带来怎样的意义2019-09-23 4059

-

如何利用人工智能与这些较大的公司竞争?2020-09-14 2101

-

人工智能与自动化的区别2023-08-09 5032

-

什么是人工智能与大数据2023-08-13 2546

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !