手机外壳材料的变化,推动纳米注塑技术的发展

描述

3D玻璃的应用和手机尺寸的变化,手机需要一个更强壮的中框,所以我们需要往更硬更轻的金属上去做,不锈钢和钛合金手机外壳的二次处理一定是PVD,那么为何不锈钢和钛合金会首选高温尼龙昵?下面分享一篇DSM在2017年第六届手机外壳论坛上的会议演讲整理。

关于手机的发展趋势,如果我们按照两三年或三五年这个时间轴来看,更薄更轻,功能性集成更多和防水,是我所看到的未来手机发展的一个明显的趋势。所以对于塑胶来讲,其实是有一些产业升级的机会的。

一、手机外壳材料的变化,推动纳米注塑技术的发展

纳米注塑在最近的五六年间,已经在消费电子行业做得非常成熟了。

而手机外壳材料从最开始的用铝,因为很好加工,又可以纳米注塑,又可以阳极氧化,但是在使用过程中,设计师和消费者一直有些不太满意的地方——铝材料太软,所以每一个人的手机都会需要一个保护套,大家都给保护套的行业做很大的贡献。

那随着手机尺寸越来越大,包括说大家今天所看到的全面屏,手机的重量可能越变越大。我们的手机外壳材料从过去的6系铝(强度不够)发展到7系铝,而即便是这样,当年iphone6的弯曲门还是炒得沸沸扬扬。那归根到底是我们需要什么?

因为3D玻璃的应用和手机尺寸的变化,手机需要一个更强壮的中框,所以我们需要往更硬更轻的金属上去做,而更硬更轻的金属,我们第一个想到的就是不锈钢,第二个是钛合金。所以纳米注塑技术的应用从不锈钢的304到316/316L和钛合金,包括我们的今天所说液态金属。而帝斯曼在不锈钢和液态金属的纳米注塑方面可以提供一个全套的解决方案。

二、DSM高温尼龙在手机不锈钢、钛合金纳米注塑上的应用

不锈钢和钛合金手机外壳的二次处理一定是PVD。而帝斯曼在PVD不锈钢、钛合金、镁合金加工方面有两个牌号,第一个是ForTii基材的NMX33,还有ForTii Ace基材的NMX53。

这两种材料最大的一个区别是耐温不同。因为在PVD二次制程中间,当客户需要更高的PVD温度,希望镀膜更坚固更牢固的时候,我们的材料可以接受280℃以上的高温。除此之外,DSM在这一块有PBT产品线和PPS产品线,所以我们在整个的纳米注塑制程里面,可以提供一个整体解决方案给到大家。

三、DSM高温尼龙在手机外壳纳米注塑上的优势

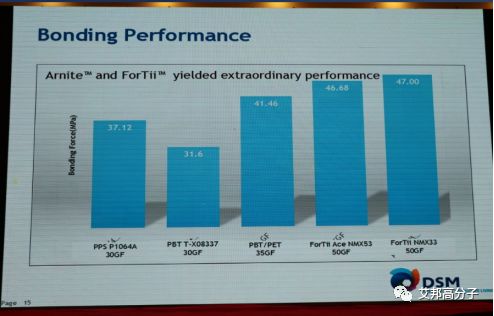

结合力是纳米注塑有一个绕不开的话题。ForTii NMX33在不锈钢上的结合力,达到了47MPa。PBT/PPS在铝上的结合力大概会在30MPa~35MPa左右。DSM的Fortii Ace一样,也有很高的结合力。

图 ArniteTM和FroTiiTM结合力图示,截取自DSM

这几年,我们跟业界各种不同的处理厂商也做了交流和配合,我们在不停的修正我们的材料去适应更多更广的供应窗口。我们挑了业界比较有名的几家大的处理厂,测试出来的结果显示,我们具有相对比较稳定的结合力。

纳米注塑其实并不是注塑完后整个制程就结束了,这个产品就不需要塑胶了。工程塑胶是一个很基础的行业,所以他会贯穿整个制造的全流程,所以在后段的CNC、抛光,甚至说PVD,激光镭雕和退镀的整个全制程,我们都跟产业链各个阶段的厂商一起把不锈钢的纳米注塑加PVD的全部制程打通了。

那DSM PA4T在这块解决方案,相当于PBT/PPS来讲,有非常明显的优势,结合力更高,耐温更高,所以对于PVD后端制程工艺来讲,会有一个很大的帮助。而且相对于PBT来讲,PA4T的机械性能和更宽广的颜色空间也是优势之一。

下图是DSM尼龙的颜色空间,所以尼龙并不是大家所想象中的只有黑色,而是可以做彩色的,只是过去市场上大家没有这方面的需求。

图 DSM所提供的尼龙色彩解决方案,截取自DSM

除了纳米注塑,今天大家也有讲到手机5G信号问题,同时也谈到玻璃陶瓷对信号没有屏蔽。其实在几年前,我们做手机行业的时候,都会分北美版、欧洲版和亚太版,是因为各个地方不同的天线制式,不同的通信制式。而在今天,大家去市场上买一部手机的时候,可以看到都有一个非常大的噱头就是全网通。全网通给大家带来一个天线上的最大挑战,就是你所需要覆盖大概会有近五十几个通讯频段,那这些要求会在我们另外一个方向——LDS上体现。

四、DSM高温尼龙在手机不锈钢纳米注塑上的案例分享

在不锈钢纳米注塑这方面给大家分享两个案例。

下图,这是一家厂商发布的手机,是七年的呕心工艺之作,帝斯曼很有幸参与他们的开发。

图 纳米注塑+PVD案例分享,截取自DSM

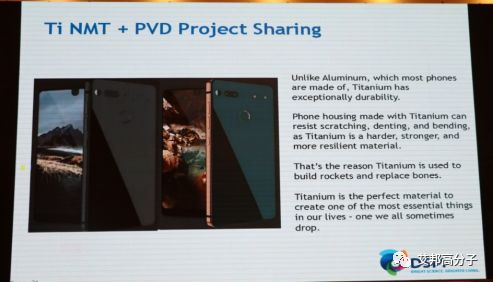

第二部手机大家都很熟悉,前面在久久精工的演讲里也说过,应该是在此之前屏占比最高的一款手机——essential PHONE,这款手机也是用DSM的ForTii材料跟钛合金做的纳米注塑加PVD的制程。

图 纳米注塑+PVD案例分享2,截取自DSM

以上就是我们在过去一年以来一直做的几个案例中间的两个,给大家做了一个分享。

-

超声波指纹模组灵敏度飞升!低温纳米烧结银浆立大功2025-05-22 2255

-

#硬声创作季 #纳米技术 纳米电子学-3.5.1 纳米材料制备技术- 纳米块状材料制备技术、纳米块状材料性能水管工 2022-10-13

-

环保纳米新材料2011-11-12 1904

-

2013年韩国首尔纳米技术展NANO KOREA2013-02-24 3509

-

iPhone8推动PCB发展2017-02-27 3882

-

纳米防水技术特点介绍(新技术)2018-09-19 3139

-

纳米防水防潮技术给手机耳机平板的测试报告2018-09-26 3750

-

什么是新型纳米吸波涂层材料?2019-08-02 16864

-

纳米结构材料及其技术在太阳能电池中的应用和发展现状2013-01-22 920

-

基于纳米在阻燃材料中的发展与应用2018-02-11 890

-

纳米材料及纳米技术在各领域的发展趋势介绍2018-11-01 18727

-

透明手机外壳的注塑为何要采用注塑压缩呢?2019-01-16 10302

-

纳米材料和纳米微制造技术推动无线柔性可穿戴电子设备的发展2020-07-15 1241

-

新型纳米材料及推荐产品2020-10-10 9424

-

NVIDIA技术推动化学和材料科学发展2025-11-25 425

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !