什么是辛普森悖论?辛普森悖论的重要性

电子说

描述

对于数据科学家而言,了解统计现象和问“为什么”是非常重要的。

想象这样一个场景:一天,你和朋友约好了一起吃晚饭,你们俩都想找一家完美的餐厅。由于选项太多,两人今天的口味也不一定一样,为了避免长达数小时的争论,你们保守地采用了现代人常用的一种方法:查看美食评论。

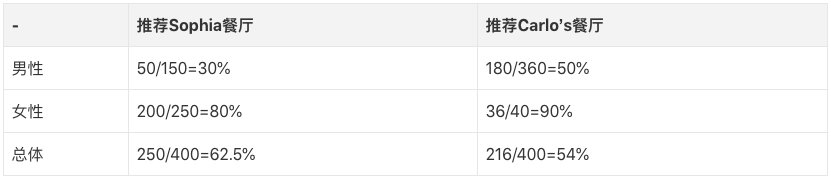

在用同一个APP看了所有餐厅后,最终你们锁定了其中的两家:Carlo's餐厅和Sophia餐厅。你更喜欢Carlo's,因为从两性数据上看来,无论是男性用餐者还是女性用餐者,他们给出的好评率都更高(例:男性好评率=男性好评数/男性评论总数);而你的朋友更倾向于Sophia,因为他发现从整体上来看,Sophia的好评率更高,口味应该更大众。

那么这到底是怎么回事?是APP统计错误了吗?事实上,这两个统计结论都是正确的,只是你们在不知不觉中已经走进了辛普森悖论。在这里,我们能用完全相同的一组数据证明两个全然相反的论点。

什么是辛普森悖论?

辛普森悖论得名于英国统计学家E.H.辛普森(E.H.Simpson),这是他于1951年阐述的一种现象:当我们以分组和聚合两种方式统计同一数据集时,最后得出的两个趋势可能是完全逆转的。在上面这个“吃饭”案例中,Carlo's餐厅的两性推荐率更高,但它的总体推荐率却低了。如果不想被绕晕,我们可以用一些直观的数据来说明:

上表清楚地表明,当数据分组时,Carlo's是首选,但是当数据合并时,Sophia是首选!

导致这一悖论的原因是样本大小。当我们分组统计数据时,Carlo's餐厅的女性推荐率高达90%,但它的样本只有40个,只占总评论人数的10%;而Sophia餐厅的女性推荐率虽然只有80%,但女性评论者有250个,这显然会大幅拉高餐厅的总体好评率。

所以在挑选餐厅时,我们事先要确定数据的统计方法,是合并更合理,还是分组更合理——这取决于数据生成的过程,即数据的因果模型。

相关性的逆转

在我们的生活中,另一种常见的辛普森悖论是分组、聚合讨论数据后,元素之间的相关性也出现了逆转。举一个简单的例子,假设我们有50岁以上和50岁以下两组患者,在收集了他们的每周运动小时数和病发风险后,我们得到了下面两幅有关运动和病情恶化几率关系的图表:

左:50岁以下;右:50岁以上(横坐标为运动小时数,纵坐标为恶化风险)

上图很清楚地表明两者是负相关的,每周运动得越久,患者病情恶化的可能性就更低。但是,如果我们把两组数据结合在一起:

全年龄段患者的运动小时数和病情恶化几率关系图

运动和病情恶化的相关性就完全逆转了!如果只呈现这一幅图,最后我们得出的结论会是运动增加恶化几率。同一组数据,截然不同的结论,同样的,这个例子的问题也在于数据生成过程——我们没能收集完整的成因数据,自然也解释不了最终结果。

解决悖论

为了避免辛普森的悖论导致我们得出两个相反的结论,最直接的方法是决定分组还是聚合。这看起来很简单,但做起来并不容易。要做对选择题,首先我们要考虑因果关系:数据是怎么产生的?影响结果的因素有哪些?其中有哪些是我们没有呈现的?

以运动和病情恶化的分析为例,很明显,运动肯定不是影响病情加重的唯一因素,饮食、环境、遗传……它的影响因素非常复杂。但在上图中,我们只看到了恶化几率和运动时长之间的关系,在没有控制变量的情况下,这相当于假设恶化只是由运动引起的,显然不合理。

例如,如果我们考虑了原数据中被忽略的那个因素:年龄。

通过下图我们可以发现,无论是50岁以下还是50岁以上,患者的年龄和病情恶化几率都显示出强烈正相关。这意味着随着患者年龄增加,即便每周运动量相同,老年患者也比年轻患者更容易病情恶化。

患者年龄和病情恶化几率关系图

在这种情况下,分组讨论数据是规避辛普森悖论的一种方式。这和做科学实验一样,但凡数据间涉及因果关系,我们都应该在分析之前控制好变量,确保数据的合理分层。

而在选餐厅那个例子中,解决悖论的方法是重新审视自己想要解决的问题——既然目标是选择完美的餐厅,力求口味大众化,避免踩雷,那分性别统计就意义不大了。在那种情况下,聚合数据最有意义。

现实生活中的辛普森悖论

看到这里,也许有的读者会觉得这个悖论太简单了,它应该就只是统计学里的一个概念,不可能有人会犯这种错。但事实上,在现实世界中,我们确实也有许多著名的辛普森悖论研究案例。

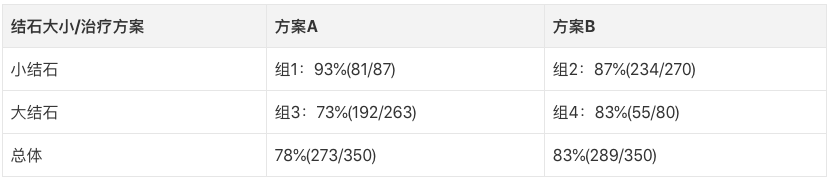

一个比较典型的例子是两种肾结石治疗方案的取舍。根据临床实验数据,医生发现在治疗小结石和大结石时,方案A都有更好的效果;但是如果综合两种肾结石来看,方案B的治愈率更高。下面是具体数据:

如果是你,你会选哪种治疗方案?这个问题要结合医疗领域的数据生成过程——因果模型。在实际操作中,就病情严重情况而言,大结石肯定比小结石严重得多,而方案A比方案B更具侵入性(医学上带有一定创伤性的治疗措施)。因此,如果患者的肾结石很小,医生一般会保守起见,采用方案B;而如果患者的肾结石很大,医生就会直接用效果最好的方案A。

由于方案A更适用于严重病例,它的总体治愈率肯定会低于方案B。

我们把这个例子中的“病情严重性”称为混淆变量,因为它和自变量(治疗方案)、因变量(治愈)均相关。我们是没法从数据中直接看到这个变量的,但如果绘制了因果关系图,一切就很明确了:

因果关系图和混淆变量

如上图所示,两种方案的治愈率都受所选择的治疗方案和结石大小影响,而选择治疗方案本身也受结石大小影响。这意味着如果要做全面定量实验,我们必须控制结石大小,比较两种方案的治愈率情况。根据实验结果,方案A的效果更好。

如果不做实验,我们换一种思路也能解答这个问题。如果患者的结石较小,治愈率更高的方案A更好;如果患者的结石较大,还是方案A更好。由于患者肯定会有或大或小的结石,综合来看,选择方案A肯定是效果最好的。

有时候,查看聚合数据很有用,但在一些情况下,它也可能模糊事件的真相。

另一个现实案例

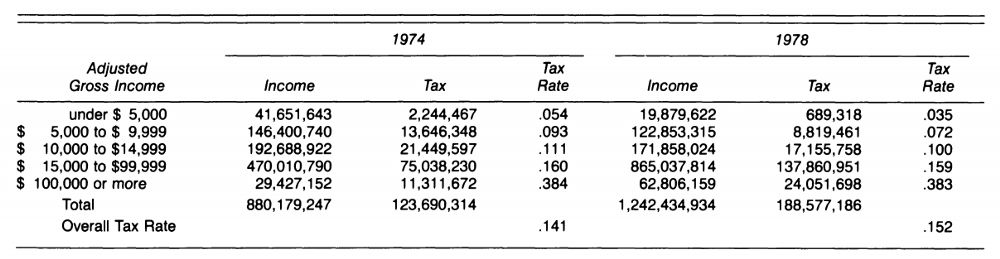

第二个现实案例是政治观点上的辛普森悖论。下表是杰拉尔德·福特担任美国总统期间的税收、税率变化,可以发现,从1974年到1978年,每个收入群体的税率都不同程度下降了,但社会整体税率却提高了。

所有个人税率均下降,但整体税率上升

根据前面的介绍,读到这里,相信大家应该已经学会了该如何解释这个悖论:寻找影响整体税率的其他因素。社会整体税率是两个因子的函数,它和各收入群体的税率有关,也和各收入群体的总收入金额相关。1978年,美国由于通货膨胀导致居民工资出现显著增长,国民整体收入提高,再加上高收入群体税率降低少,全国的整体税率实际上是提高了。

除了数据生成过程之外,是否汇总数据还应取决于我们想要回答的问题。仍以税收的例子为例,在个人层面上,我们只是个人,所以只关心自己的税率。但为了确定自己是不是多交税了,除了观察税率变化,我们还应该留意工资的增长情况。影响税率的重要因素有两个,而表格只提供了其中一个,由此得出的统计结果是不准确的。

辛普森悖论的重要性

辛普森悖论非常重要,因为它时刻在提醒我们,表格中显示的数据可能并不是所有数据。我们不能只满足于数字、数据,而必须关注数据的生成过程 ——因果模型——对数据负责。在大学里,对因果关系的思考并不是大多数数据科学家会在课上学到的技能,但是这能有效防止我们从数字中得出错误结论。一个真正好的数据科学家不仅是数据分析上的专家,他也能结合专业领域的知识,做出更好的决策。

数据是一种强大的武器,它可以是帮助我们了解世界的工具,也可以成为他人愚弄我们的帮凶。我们必须始终保持对数据的怀疑态度,理性思考,并多问“为什么”。

-

求助,ADC接地的重要性?2024-06-04 7058

-

53.第4节 PowerBI高级:10 辛普森悖论充八万 2023-07-12

-

关于程序员的痛苦的一种悖论2014-11-10 3753

-

BGA焊接温度控制重要性2020-03-26 3028

-

Syncer模块的重要性是什么?2020-05-18 2052

-

代码规范的重要性是什么2020-05-19 1964

-

什么是网络拓扑,它的重要性是什么?2021-03-17 4632

-

时钟服务器的重要性是什么?2021-11-08 2006

-

UPS的重要性2021-11-16 1567

-

arm汇编的重要性是什么?2021-11-30 3157

-

POE浪涌保护的重要性是什么?2022-01-14 2457

-

电脑的悖论你知多少2010-02-23 549

-

一种消除传感网络由雷斯悖论现象的算法2018-01-16 729

-

对于数字货币而言有哪十大悖论?2018-08-27 1292

-

莫拉维克悖论与多模态AI:迈向机器人认知的新时代2024-10-26 1657

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !