快速开发MQTT(一)电子工程师眼中的MQTT

描述

作为一名电子工程师,去理解网络工程、软件工程这些范畴的技术,有时候时非常困难的,尤其是做硬件,很多东西感觉很抽象,又很空洞。

日常工作中,电子工程师面对更多的是UART、SPI、IIC、USB,对于触手可及的这些外设接口协议,我们一般更多关注的是他们的信号时序、电气特性、传输速率等参数。并且在开发时,这些外设接口能够看得见摸得着,知道是哪两个或者哪几个设备之间进行连接。

MQTT基于TCP连接进行的网络通信。

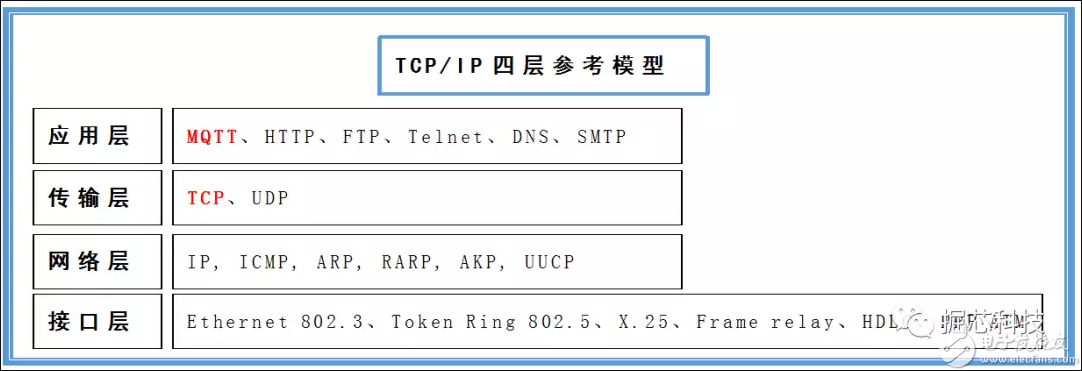

都说“基于TCP连接”的通信,那到底啥是“TCP连接”呢?(官网http://www.tcpipguide.com/)这个需要了解到TCP/IP参考模型中的4层的定义:

TCP/IP参考模型图

MQTT是在TCP连接后的基础上进行通信的,那么在此可以简单认为,TCP就是个“外设接口”,就像UART、SPI这样,作为传输层,就负责把数据收发。

而在实际在使用过程中,MQTT数据是带了各种“格式”的条条框框进行封装,这些条条框框的封装就是在应用层定义和实现的。

应用层的协议利用TCP这种“接口”进行收发数据时,为了区别于不同应用程序,而定义了应用协议,类似于MQTT、HTTP、FTP等。

利用工具模拟和对比,串口连接后收发和TCP连接后收发的情况。

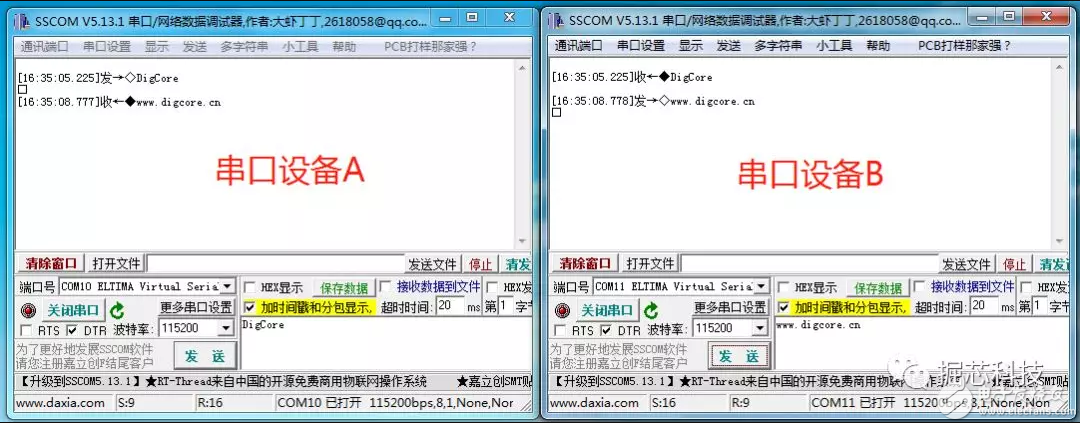

这里使用的是单片机开发的时候最常用到的一个串口助手SSCOM V5.10a(http://www.daxia.com/sscom/sscom5.13.1.rar),带有TCP连接功能。首先看看电子工程师非常熟悉的串口通信界面:

串口通信时的数据交互截图

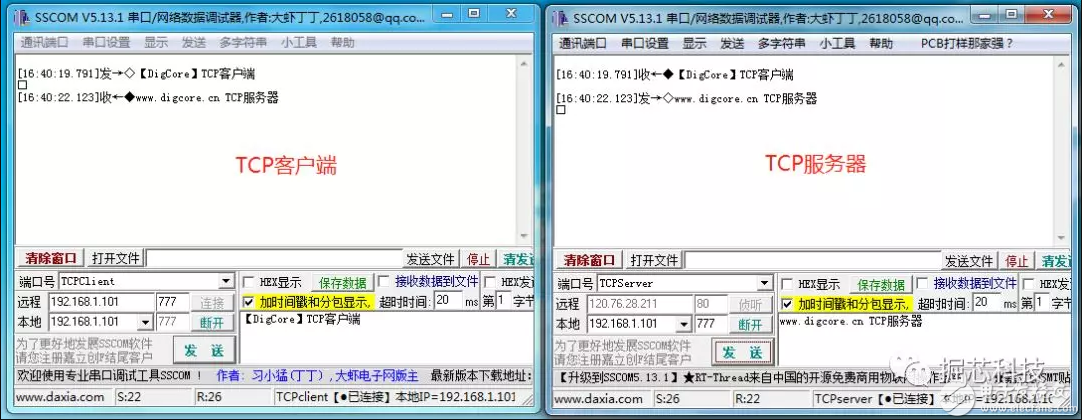

同样的,切换到TCP连接的方式,根据如下截图配置TCP服务器和TCP客户端:

TCP连接后通信时的数据交互截图

可见TCP和串口类似,在连接后就可以对数据进行传输了。并且和串口一样,在传输时,数据是被完全透传出去的,而没有被封装成任何格式(只看TCP层),可见平时在底层开发时使用串口通信都没有上升到应用层协议,基本都是裸数据传输的,即使说有协议那基本都是私有协议,且是自定义的。

可是怎样能够实现连接?

MQTT协议是基于TCP连接进行通信的,TCP可谓是比嵌入式外设要复杂些,不是简单一个硬件实现就可以了的。

串口连接,最少需要的3根数据线(TxD,RxD,GND),然后设置两端设备的波特率、数据位、校验位、停止位,即可完成连接。

而TCP连接,需要往下的多个层协议来实现,然后就是配置IP地址、端口。实现方式有很多,有线方式可以用集成了网卡芯片的单片机或者以太网转串口、SPI模块等,无线的方式可以用集成了wifi的单片机或者wifi转串口、SPI模块等。

TCP连接实现方式很简单,就是芯片搭模块,而实现过程却是很复杂,对于应用开发的电子工程师,需要做的是能够利用低价格高效益的解决方案来实现MQTT协议,实现物联网。

★★★★★推荐文章

《【嵌入式编程】平台大小端存储差异解决办法》

《嵌入式硬件通信接口-使用RingBuffer处理数据(二)详细设计过程》

《嵌入式硬件通信接口-使用RingBuffer处理数据(一)》

《快速开发MQTT(一)电子工程师眼中的MQTT》

《快速开发MQTT(二)初识MQTT》

《MQTT客户端搭建-最清晰的MQTT协议架构》

《MQTT服务端搭建-最快方式验证自己开发的客户端》

★★★★★相似文章

《嵌入式硬件通信接口协议-UART(五)数据包设计与解析》

《嵌入式硬件通信接口协议-UART(四)设计起止式的应用层协议》

《嵌入式硬件通信接口协议-UART(三)快速使用串口及应用》

《嵌入式硬件通信接口协议-UART(二)不同电气规范下的标准》

《嵌入式硬件通信接口协议-UART(一)协议基础》

《嵌入式硬件通信接口协议-SPI(二)分层架构设计模拟接口》

《嵌入式硬件通信接口协议-SPI(一)协议基础》

★★★★★扩展阅读

《【硬件电路】AltiumDesigner18规则检查含义》

《【硬件电路】N沟道、P沟道MOS管基本原理与应用案例》

文章首发于同名微信公众号:DigCore

欢迎关注同名微信公众号:DigCore,及时获取最新技术博文。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hY3y0EpWLeya3YkWwvU1lQ

(说明:此处的文章从微信公众号拷贝而来,图片或者排版上可能存在一定的瑕疵,欢迎点击原文链接阅读)

-

DigCore

2019-01-08

0 回复 举报文章首发于同名微信公众号:DigCore欢迎关注同名微信公众号:DigCore,及时获取最新技术博文。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hY3y0EpWLeya3YkWwvU1lQ(说明:此处的文章从微信公众号拷贝而来,图片或者排版上可能存在一定的瑕疵,欢迎点击原文链接阅读) 收起回复

DigCore

2019-01-08

0 回复 举报文章首发于同名微信公众号:DigCore欢迎关注同名微信公众号:DigCore,及时获取最新技术博文。原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/hY3y0EpWLeya3YkWwvU1lQ(说明:此处的文章从微信公众号拷贝而来,图片或者排版上可能存在一定的瑕疵,欢迎点击原文链接阅读) 收起回复

-

如何快速搭建一个MQTT协议的测试环境2023-12-26 3447

-

MQTT是什么 MQTT特点2023-11-09 3331

-

如何使用OneNET平台的MQTT功能?2023-10-20 2212

-

MQTT客户端快速入门指南 按键按下2023-07-03 411

-

MQTT启动太慢的原因?怎么解决?2023-03-06 337

-

如何使用Nodemcu的Mqtt开关?2023-02-24 474

-

MQTT启动太慢的原因?2023-02-13 316

-

OpenHarmony开发之MQTT讲解2022-11-15 1597

-

工程师眼中的“嵌入式系统”是什么样的?2021-12-24 1358

-

一个MQTT网关让西门子S7-300快速接入MQTT平台2021-11-10 2000

-

【直播预热】Harmony MQTT/CoAP应用指南——火热报名中2020-12-09 2365

-

一文教你快速读懂MQTT网关2020-03-24 2125

-

快速开发MQTT(二)初识MQTT2019-01-10 6006

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !