对验证现状的几点思考

电子说

描述

2023年初,Siemens发布了2022年Functional Verification Study。从中可以看到一些近年的验证数据,分享几点个人的愚见。

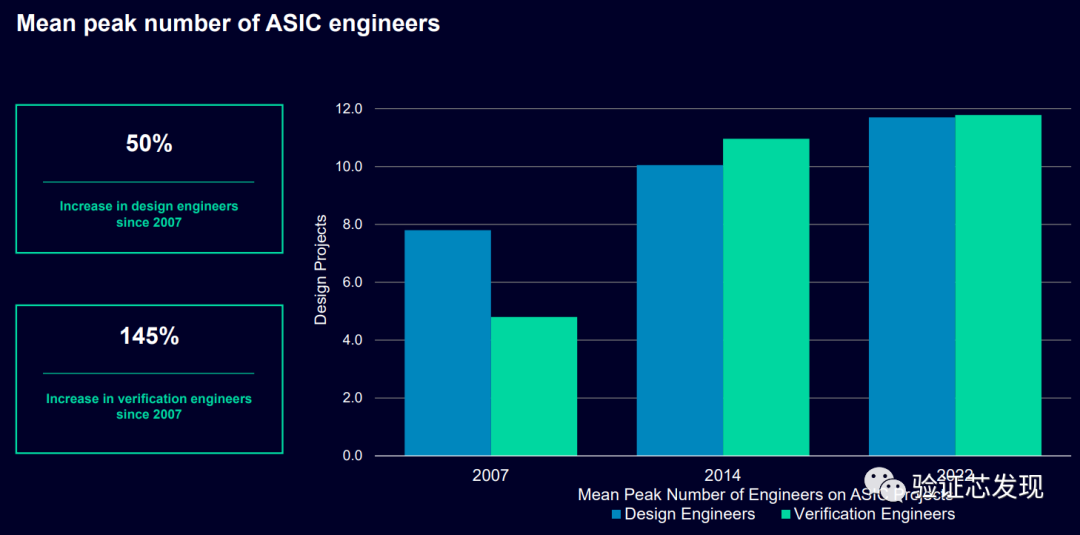

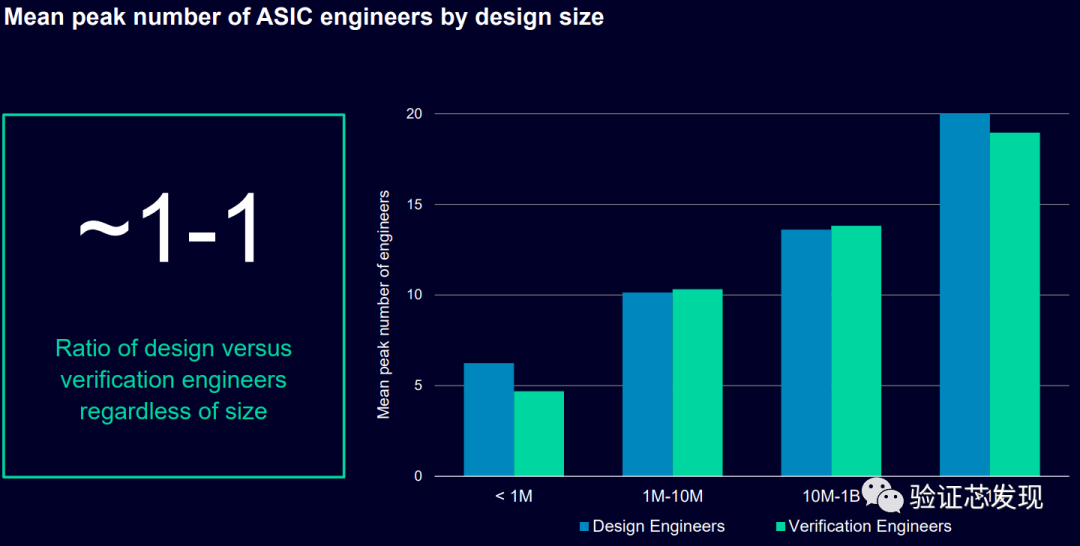

DE和DV的人数比应该是多少?

根据调查结果如下图所示,分别列出了近几年DE和DV的整体数量比,以及在不同规模领域内的人数比。整体看大部分项目中DE和DV的配比约为1:1。

结果远没有达到所谓的1:2,甚至1:3。甚至在超大规模的芯片项目中,DE的数量还会超出DV。1:1的比例还是比较真实的,从作者经历过的一些项目看,也没有遇到过DE/DV能达到1:2的公司。

除了数量上没有达到,还存在一些"奇怪"的现象:DV的"被动"局面。在很多公司或者项目中,DV往往都是一种"被动"的角色。spec的改动或者code修改,DV大多都是处于被通知方,很少有DV能够参与到architecture或者spec修改的讨论中去,有些修改一般也不会征询DV的意见,甚至有些改动都不会知会DV。这种现象在大公司会有所改善,有着相对规范的流程。在小公司里,则尤为明显一些。

怎么办呢?没有什么好办法,不要"妄自菲薄",合适的时候发出作为DV的声音,提升对业务的专业能力。时间在往前走,不要让自己的认知和技能在原地踏步。如果除了技术因素外,验证leader的风格有时也会成为重要因素:)

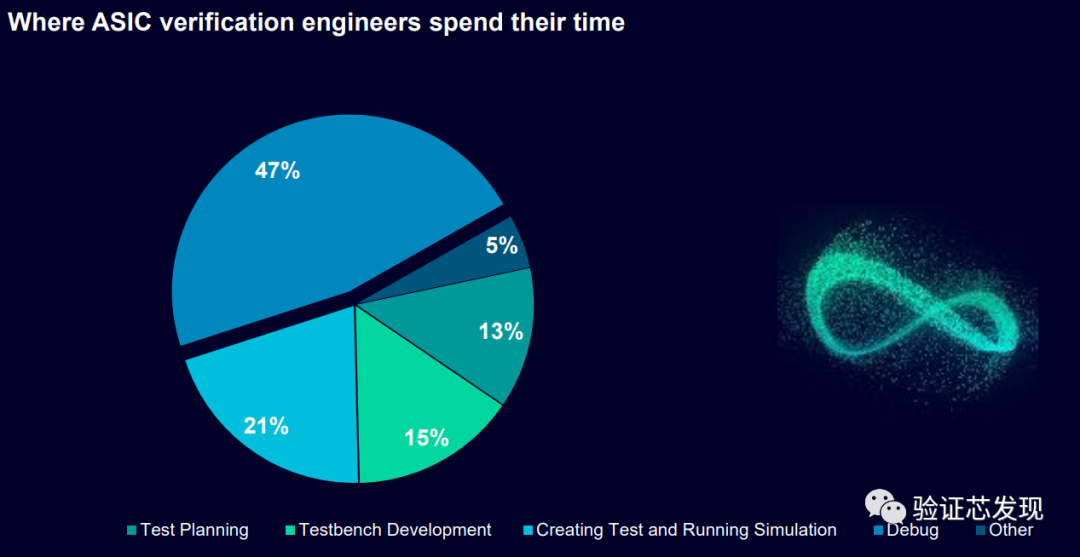

DV的时间都去哪儿了?

从图中可以看到,DV的时间的分配:

Test Planning, 13%

Testbench Development, 15%

Creating Test and Running Simulation, 21%

Debug, 47%

Others, 5%

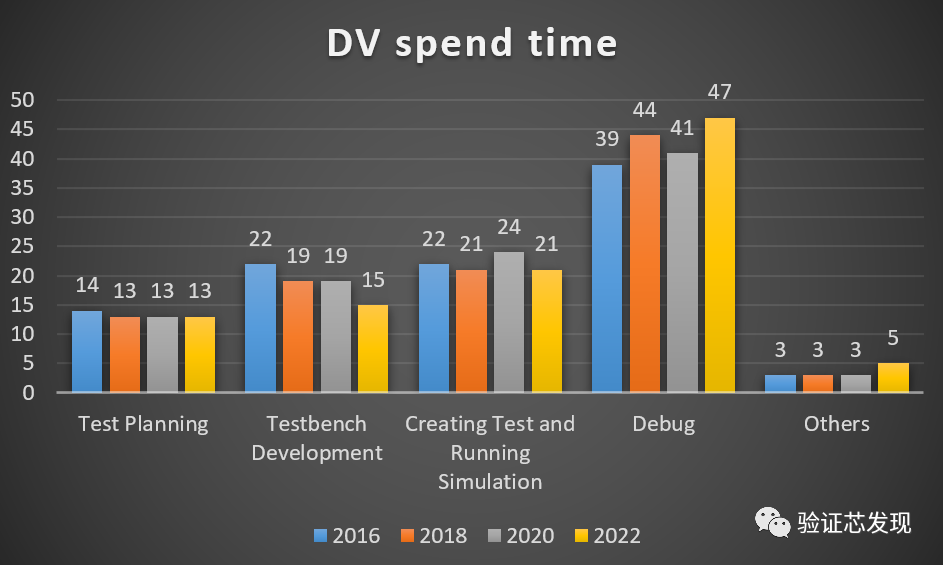

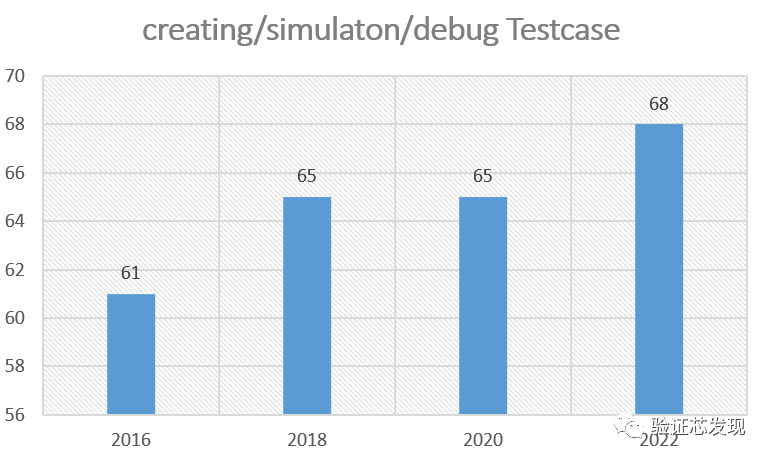

为了对比,作者找来2016,2018年和2020的数据,对比如下:

从上述的对比可以看出,验证testplan的占比比较稳定,没有大的变化,占整个验证周期的13%左右。

Testbench Development的占比则是一直在降低,从2016年的22%下降到15%。脚本和其他的eda自动化构建,包括UVM的广泛使用,或许是testbench构建效率不断提升的原因之一。

Case的开发和仿真,2016年以来的数据,有些起伏,但也变化不大,仍占据整个验证周期的22%左右。而debug过程的占比,一直以来都非常之高,达到40%以上,在2022年的结果中,甚至达到了47%。

如果将creating case和debug统一来看,那么这一过程的趋势如下:

可以看到,验证的开发调试过程的占比是处于增长的趋势,在2020年达到了。随着诸如AI、自动驾驶等新方向的涌现,也会出现一些较新的领域,如安全验证等。随着芯片规模的增长,验证的复杂度和调式难度也在不断攀升。验证周期占整个项目周期的比例也达到50%~60%。

这里还有一个有趣的数据,如果我们把Testbench Development、Creating Test and Running Simulation和Debug看作是testplan的执行过程,那这一过程的占比近年来的数据分别为,2016-83%,2018-84%,2020-84%,2022-83%。看到这个数据,读者能想到什么呢?

二八定律。

虽然前面的testplan的耗时仅占比13%,但作者相信就是这13%的testplan或者testpoint规划,就已经确定了80%的验证完备性。

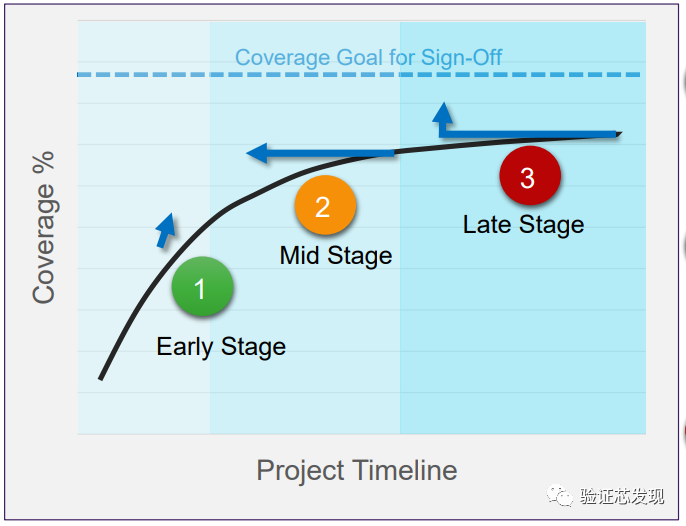

验证执行中,另一个二八定律是coverage的收集。DV都会有这样的经历,当coverage达到80%或者90%以后,就提升很慢了。最后的这10%或者20%的coverage,需要更多的投入,构建各种定向corner case。

[图片来源:DVCov2023 poster,Accelerating Functional Verification Through Stabilization of Testbench Using AI/ML]

[图片来源:DVCov2023 poster,Accelerating Functional Verification Through Stabilization of Testbench Using AI/ML]

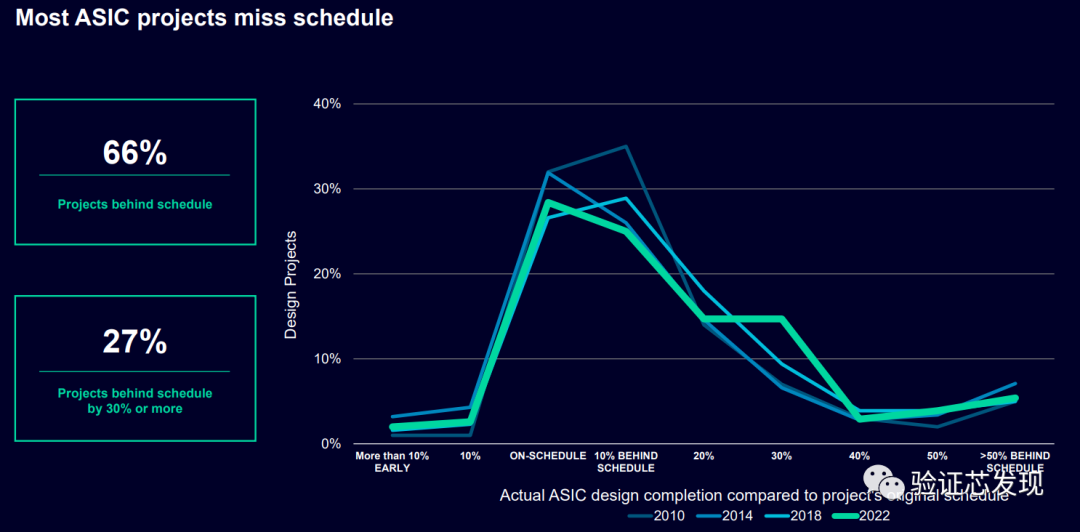

项目进度delay,这正常吗?

如果某一天,你们的项目进度delay了,不要担心,并只有你们的项目delay了。根据调查结果显示,有将近66%的projects会delay。

项目准时交付的原因"千篇一律",计划制定的好,团队齐心协力,努力配合。

项目delay的背后也是"丰富多彩",新增需求,计划不合理,分工不明确,人手不够,加班来凑:)。

一个芯片项目,打工人,项目经理,QA,老板等人,每个人都从不同的角度审视着,结果导向,质量管理,进度管理,风险管理,沟通管理等等。如果有机会,一定去owner一个项目,能看到不角色对其"利益"的诉求,将会给你带来非常不一样的体验。

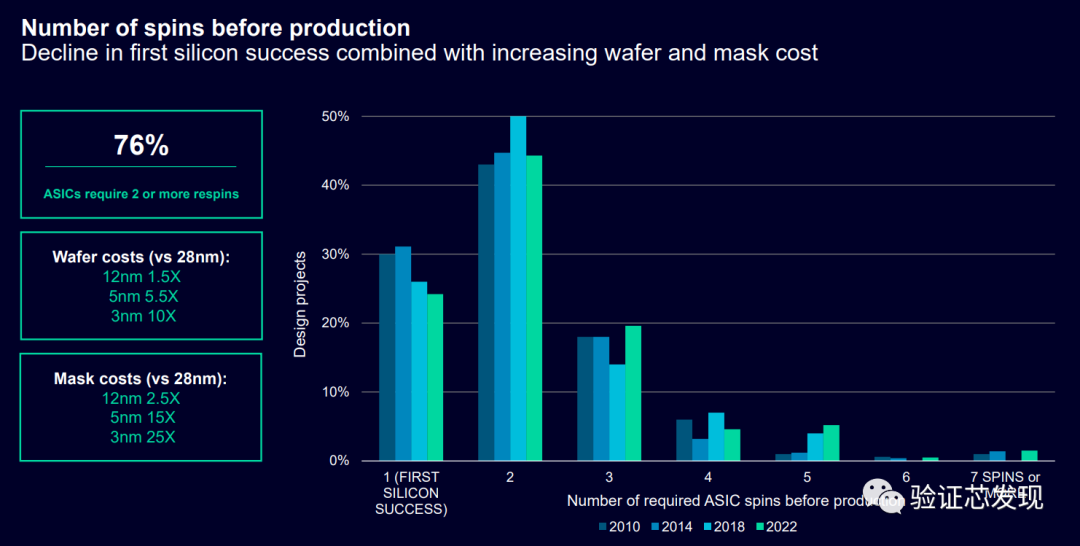

流片,可以一版成功吗?

虽说成功是偶然,失败是经常,但每个芯片公司都有一个一版点亮的美好期望,那事实怎么样呢?

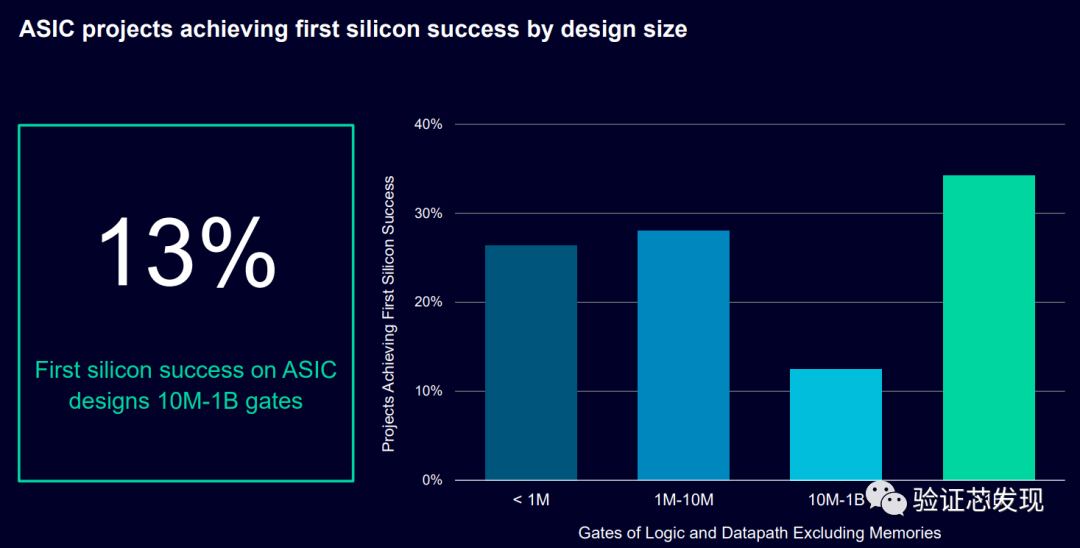

在调查的project中,仅有24%的project可以一版成功!而且随着随着工艺节点尺寸的减少,wafer和mask的成本增长非常快。从28nm到3mn,wafer成本增大了10倍,mask成本增大了25倍。

而在可以一版成功的project中,不同芯片规模的成功率也非常有特点。规模处于10M-1B门的芯片,一版成功的比例只有13%。

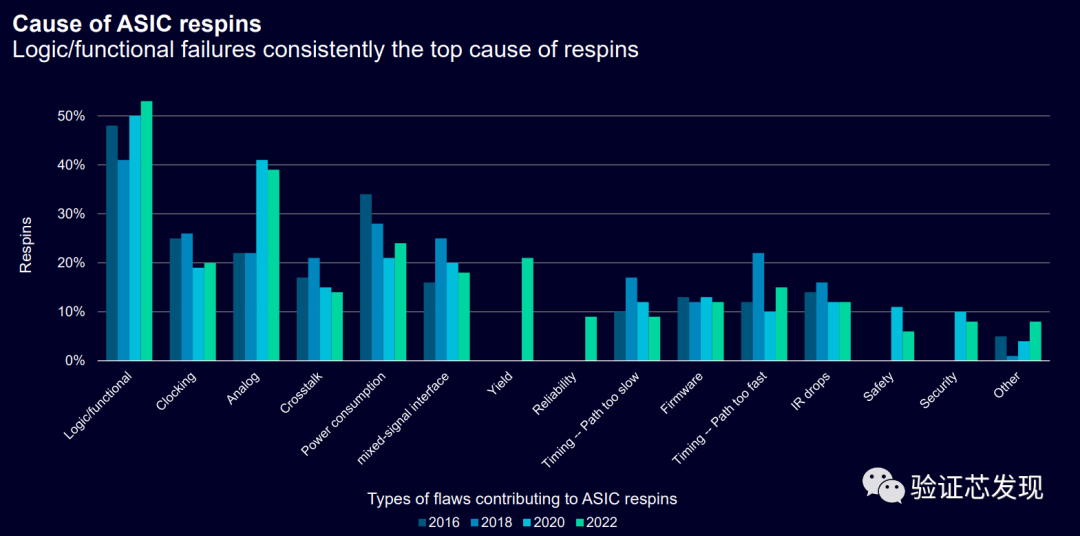

而在各种导致流片失败的原因中,逻辑和功能错误仍是主要原因。

审核编辑:刘清

-

阿里智能对话交互实践及范式思考2017-07-12 3950

-

关于模拟电子技术实验教学的思考2010-05-06 2425

-

中汽创智科技首席人工智能官丁华杰:AI赋能自动驾驶的几点思考 精选资料分享2021-07-27 2618

-

A D使用的几点技巧2009-05-13 745

-

浙江省农田水利投入问题的几点思考2010-04-23 588

-

无线电管理机构学习型机关建设的现状及思考2006-04-16 960

-

对国产PLC产业化的几点思考2009-06-18 871

-

关于DC转换器的几点思考2017-05-02 912

-

平板显示产业的发展现状和存在问题的描述2017-10-19 1674

-

对照明产业现状和趋势的思考2018-12-26 3621

-

关于 STM32 的几点内容2020-03-08 3049

-

AN29-关于DC-DC变换器的几点思考2021-04-19 996

-

关于嵌入式软硬件开发的几点思考2021-10-21 765

-

对***的几点思考2023-06-25 1800

-

关于新能源汽车电驱系统的几点思考2023-10-24 922

全部0条评论

快来发表一下你的评论吧 !