资料下载

×

安全气囊技术详解

消耗积分:1 |

格式:rar |

大小:0.7 MB |

2017-11-22

自上世纪80年代开始逐步在民用车辆上采用之后,安全气囊时下已经成为了非常重要的汽车被动安全设备,安全气囊的数量已经成为衡量车辆安全性的参照之一,安全气囊的结构和原理到底怎样?安全气囊需要什么条件才能打开?它有哪些缺点?在使用的过程中需要注意什么?下面就为大家一一解说。

安全气囊的原理及结构

安全气囊是“辅助约束系统”(SRS)的一部分,主要是为了防止汽车碰撞时车内乘员和车内部件间发生碰撞而造成的伤害,它通常是作为安全带的辅助安全装置出现,二者共同作用。安全气囊的保护原理是:当汽车遭受一定碰撞力量以后,气囊系统就会引发某种类似微量炸药爆炸的化学反应,隐藏在车内的安全气囊就在瞬间充气弹出,在乘员的身体与车内零部件碰撞之前能及时到位,在人体接触到安全气囊时,安全气囊通过气囊表面的气孔开始排气,从而起到铺垫作用,减轻身体所受冲击力,最终达到减轻乘员伤害的效果。

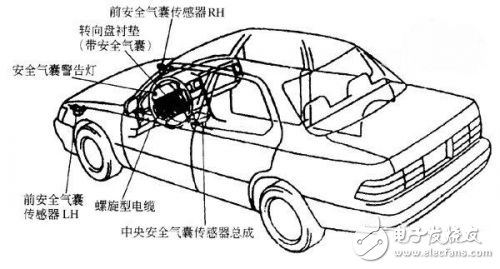

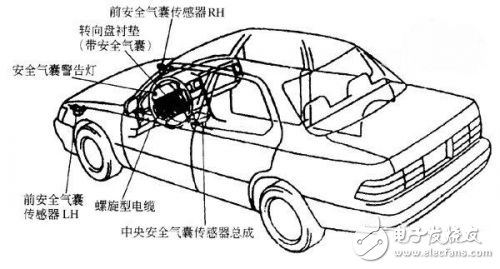

通常车型的安全气囊系统结构示意图

常用的汽车安全气囊系统由碰撞传感器、控制模块(ECU)、气体发生器及气囊等组成,下面逐一为大家介绍这几个主要组成部分。

安全气囊系统传感器

安全气囊传感器一般也称碰撞传感器,按照用途的不同,碰撞传感器分为触发碰撞传感器和防护碰撞传感器。触发碰撞传感器也称为碰撞强度传感器,用于检测碰撞时的加速度变化,并将碰撞信号传给气囊电脑,作为气囊电脑的触发信号;防护碰撞传感器也称为安全碰撞传感器,它与触发碰撞传感器串联,用于防止气囊误爆。

按照结构的不同,碰撞传感器还可分为机电式碰撞传感器、电子式碰撞传感器以及机械式碰撞传感器。防护碰撞传感器一般采用电子式结构,触发碰撞传感器一般采用机电结合式结构或机械式结构。机电结合式碰撞传感器是利用机械的运动(滚动或转动)来控制电气触点动作,再由触点断开和闭合来控制气囊电路的接通和切断,常见的有滚球式和偏心锤式碰撞传感器。电子式碰撞传感器没有电气触点,目前常用的有电阻应变式和压电效应式两种。机械式碰撞传感器常见的有水银开关式,它是利用水银导电的特性来控制气囊电路的接通和切断。

安装在发动机舱前纵梁上面的气囊碰撞传感器,以机电式居多

控制模块(ECU)

对于早期的汽车,一般设有多个触发碰撞传感器,安装位置一般在车身的前部和中部,例如车身两侧的翼子板内侧、前照灯支架下面以及发动机散热器支架两侧等部位。随着碰撞传感器制造技术的发展,有些汽车将触发碰撞传感器安装在气囊系统ECU内。防护碰撞传感器一般都与气囊系统ECU组装在一起,多数安装在驾驶舱内中央控制台下面。ECU是气囊系统的核心部件,大多安装在驾驶舱内中央控制台下面。

大多数气囊控制模块(ECU)都安装在车身中部靠近挡把的位置

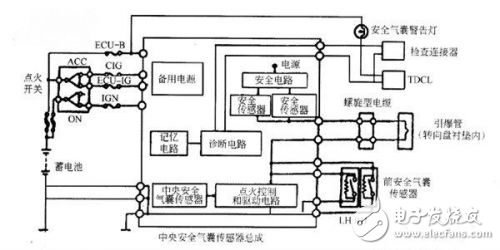

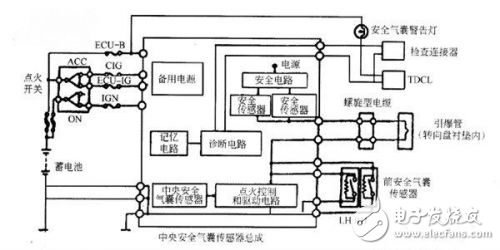

典型的气囊系统控制电路示意图

汽车行驶过程中,传感器系统不断向控制装置发送速度变化(或加速度)信息,由气囊控制模块(ECU)对这些信息加以分析判断,如果所测的加速度、速度变化量或其它指标超过预定值(即真正发生了碰撞),则囊控制模块向气体发体发生器发出点火命令。

气体发生器

气体发生器主要是用来在在较短的时间内(30ms左右)产生大量的气体充满气囊,产生的气体必须对人体无害,且不能温度太高,同时要求气体发生器有很高的可靠性和稳定性。目前气体发生器主要有压缩气体式、烟火式和混合式三种型式。混合式气体发生器是压缩气体式和烟火式相结合的发生器,也是目前广泛应用一种气体发生器。

包含气体发生器和气囊在内的模块(背面),一般情况下是不允许对它们进行拆解的

气体发生器内存储有氮化钠或硝酸铵等物质。当汽车在高速行驶中受到猛烈撞击时,这些物质会迅速发生分解反应,产生大量气体(无毒无味的氮气占70%以上),充满气囊。而较新型的安全气囊加入了可分级充气或释放压力的装置,以防止一次突然点爆产生的巨大压力对人体产生的伤害。分级点爆装置,即气体发生器分两级点爆,第一级产生约40%的气体容积,远低于最大压力,对人头部移动产生缓冲作用,第二级点爆产生剩余气体,并且达到最大压力。而分级释放压力方式就是在气囊袋上开有泄压孔或可调节压力的孔,一开始压力达到设定极限,便能瞬时释放压力,以避免对乘客造成过大伤害。

缓冲气囊

气囊一般由防裂性能好的聚酞胺织物制成,它是一种半硬的高分子材料,能承受较大的压力;经过硫化处理,可减少气囊冲气膨胀时的冲击力。为使气体密封,气囊里面涂有涂层材料。气囊的大小、形状、漏气性能是确定安全气囊保护效果的重要因素,必须根据不同汽车的实际情况来确定。气囊静止时被折叠成包,安放在气体发生器上部和气囊饰盖之间,气囊饰盖表面模压有浅印,以便气囊充气爆开时撕裂饰盖,并减小冲出饰盖的阻力。气囊背面或顶部设置有排气孔,当驾驶员压在气囊上时,气囊受压后便从排气孔排气。

安全气囊的原理及结构

安全气囊是“辅助约束系统”(SRS)的一部分,主要是为了防止汽车碰撞时车内乘员和车内部件间发生碰撞而造成的伤害,它通常是作为安全带的辅助安全装置出现,二者共同作用。安全气囊的保护原理是:当汽车遭受一定碰撞力量以后,气囊系统就会引发某种类似微量炸药爆炸的化学反应,隐藏在车内的安全气囊就在瞬间充气弹出,在乘员的身体与车内零部件碰撞之前能及时到位,在人体接触到安全气囊时,安全气囊通过气囊表面的气孔开始排气,从而起到铺垫作用,减轻身体所受冲击力,最终达到减轻乘员伤害的效果。

通常车型的安全气囊系统结构示意图

常用的汽车安全气囊系统由碰撞传感器、控制模块(ECU)、气体发生器及气囊等组成,下面逐一为大家介绍这几个主要组成部分。

安全气囊系统传感器

安全气囊传感器一般也称碰撞传感器,按照用途的不同,碰撞传感器分为触发碰撞传感器和防护碰撞传感器。触发碰撞传感器也称为碰撞强度传感器,用于检测碰撞时的加速度变化,并将碰撞信号传给气囊电脑,作为气囊电脑的触发信号;防护碰撞传感器也称为安全碰撞传感器,它与触发碰撞传感器串联,用于防止气囊误爆。

按照结构的不同,碰撞传感器还可分为机电式碰撞传感器、电子式碰撞传感器以及机械式碰撞传感器。防护碰撞传感器一般采用电子式结构,触发碰撞传感器一般采用机电结合式结构或机械式结构。机电结合式碰撞传感器是利用机械的运动(滚动或转动)来控制电气触点动作,再由触点断开和闭合来控制气囊电路的接通和切断,常见的有滚球式和偏心锤式碰撞传感器。电子式碰撞传感器没有电气触点,目前常用的有电阻应变式和压电效应式两种。机械式碰撞传感器常见的有水银开关式,它是利用水银导电的特性来控制气囊电路的接通和切断。

安装在发动机舱前纵梁上面的气囊碰撞传感器,以机电式居多

控制模块(ECU)

对于早期的汽车,一般设有多个触发碰撞传感器,安装位置一般在车身的前部和中部,例如车身两侧的翼子板内侧、前照灯支架下面以及发动机散热器支架两侧等部位。随着碰撞传感器制造技术的发展,有些汽车将触发碰撞传感器安装在气囊系统ECU内。防护碰撞传感器一般都与气囊系统ECU组装在一起,多数安装在驾驶舱内中央控制台下面。ECU是气囊系统的核心部件,大多安装在驾驶舱内中央控制台下面。

大多数气囊控制模块(ECU)都安装在车身中部靠近挡把的位置

典型的气囊系统控制电路示意图

汽车行驶过程中,传感器系统不断向控制装置发送速度变化(或加速度)信息,由气囊控制模块(ECU)对这些信息加以分析判断,如果所测的加速度、速度变化量或其它指标超过预定值(即真正发生了碰撞),则囊控制模块向气体发体发生器发出点火命令。

气体发生器

气体发生器主要是用来在在较短的时间内(30ms左右)产生大量的气体充满气囊,产生的气体必须对人体无害,且不能温度太高,同时要求气体发生器有很高的可靠性和稳定性。目前气体发生器主要有压缩气体式、烟火式和混合式三种型式。混合式气体发生器是压缩气体式和烟火式相结合的发生器,也是目前广泛应用一种气体发生器。

包含气体发生器和气囊在内的模块(背面),一般情况下是不允许对它们进行拆解的

气体发生器内存储有氮化钠或硝酸铵等物质。当汽车在高速行驶中受到猛烈撞击时,这些物质会迅速发生分解反应,产生大量气体(无毒无味的氮气占70%以上),充满气囊。而较新型的安全气囊加入了可分级充气或释放压力的装置,以防止一次突然点爆产生的巨大压力对人体产生的伤害。分级点爆装置,即气体发生器分两级点爆,第一级产生约40%的气体容积,远低于最大压力,对人头部移动产生缓冲作用,第二级点爆产生剩余气体,并且达到最大压力。而分级释放压力方式就是在气囊袋上开有泄压孔或可调节压力的孔,一开始压力达到设定极限,便能瞬时释放压力,以避免对乘客造成过大伤害。

缓冲气囊

气囊一般由防裂性能好的聚酞胺织物制成,它是一种半硬的高分子材料,能承受较大的压力;经过硫化处理,可减少气囊冲气膨胀时的冲击力。为使气体密封,气囊里面涂有涂层材料。气囊的大小、形状、漏气性能是确定安全气囊保护效果的重要因素,必须根据不同汽车的实际情况来确定。气囊静止时被折叠成包,安放在气体发生器上部和气囊饰盖之间,气囊饰盖表面模压有浅印,以便气囊充气爆开时撕裂饰盖,并减小冲出饰盖的阻力。气囊背面或顶部设置有排气孔,当驾驶员压在气囊上时,气囊受压后便从排气孔排气。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉

评论(0)

发评论

- 相关下载

- 相关文章